华教运动

林连玉不只主张华文教育要受政府的承认,

也号召华社积极登记成为马来亚的公民。

没有林连玉的坚持,

马来西亚的华教发展可能会被改写。

二战后,中国大陆政权易手,英属马来亚在此时也开始蕴酿独立,大环境的变化使到南来的永春移民不论在思维上、还是在知识上都受到前所未有的冲击。尤其在经济条件改善之后,他们开始融入当地社会参与地方的建设,关心在地社会与自己的切身利益有关联的事务。

经历了英殖民政府和马来亚政府颁布的不公平政策之後,华人社会開始产生忧患意识,在攸关整体华社利益,尤其在捍卫华文教育权益的议题,各方言群均自我醒觉投入抗争运动,逾越帮群的界线,从整体“华人”的视角出发来寻求解决方案。其中最受关注的莫过于林连玉在争取华语列为官方语文,以及领导反对不利华文教育发展政策的抗争运动,林连玉也因此成为独立后马来(西)亚华人社会历史进程中的标竿性人物。

林连玉1901年出生于永春蓬壶乡,自福建省厦门集美师范学校毕业后即来英属马来亚以教书为业。他在吉隆坡担任教职时,为了提升教师的福利,不辞劳苦地到吉隆坡的每一所华文学校四处奔走,号召华校老师组织教师公会,于1949年促成了吉隆坡华校教师公会的成立,并在来年出任该公会的主席。同一时期,林连玉也活跃于吉隆坡永春会馆,他在1951年至1961年期间担任吉隆坡永春会馆文书职务。1957年至1962年更出任马来亚全国永春联合会的创会秘书。由此可发现他身上同时存在籍贯、业缘,以及马来亚公民的多重身份认同。

林连玉组织了吉隆坡教师公会之后,就勇于对英殖民政府所颁布不利华文教育发展的政策作出批评。政府公布了《巴恩报告书》后,1林连玉率先挺身反对,并成功整合了全国各地的教师公会,促成马来亚教师总会(简称“教总”)的成立,并于1954年接任主席职务。除了在教育课题勇于发声之外,林连玉也在公民权与争取华语列入官方语言的议题上提出建议。

林连玉于1951年9月正式申请为马来亚公民,1956年4月促成全马华团争取公民权大会,并担任大会宣言的起草人。大会通过四大要求:当地出生者为当然公民;留居满五年者可以申请公民权;凡公民义务与权利平等;华文为官方语文之一。2独立前,林连玉已身体力行对马来亚作出国家认同。他在起草争取公民权大会的宣言,即可看出他本人已经意识到马来亚独立后华人存在沦为二等公民的威胁。

1960年,《拉曼达立报告书》及后续的《1961年教育法令》发布后,3林连玉认为不利马来亚华文教育的发展而勇于作出批评。由于林连玉在华社里已建立起敢怒敢言的威望,他的言论瞬间在民间掀起了巨大的反对声浪,无形中带给政府很大的压力,也因此激怒了当政者,尤其巫统的沙文主义者更主张以激烈手段对付林连玉。于是,当政者一方面利用马华公会对他展开攻击,一方面滥用权力对他施以不合理的对待,1961年8月12日林连玉先生接获内政部属下之公民登记局总监所署名之通知书,信函告知他因故意歪曲与颠倒政府教育政策,以及含有极端种族性质的动机,促成各民族间的恶感与仇视,故以可能造成骚乱为由要褫夺他的公民权。接着在8月21日吊销他的教师注册准证。

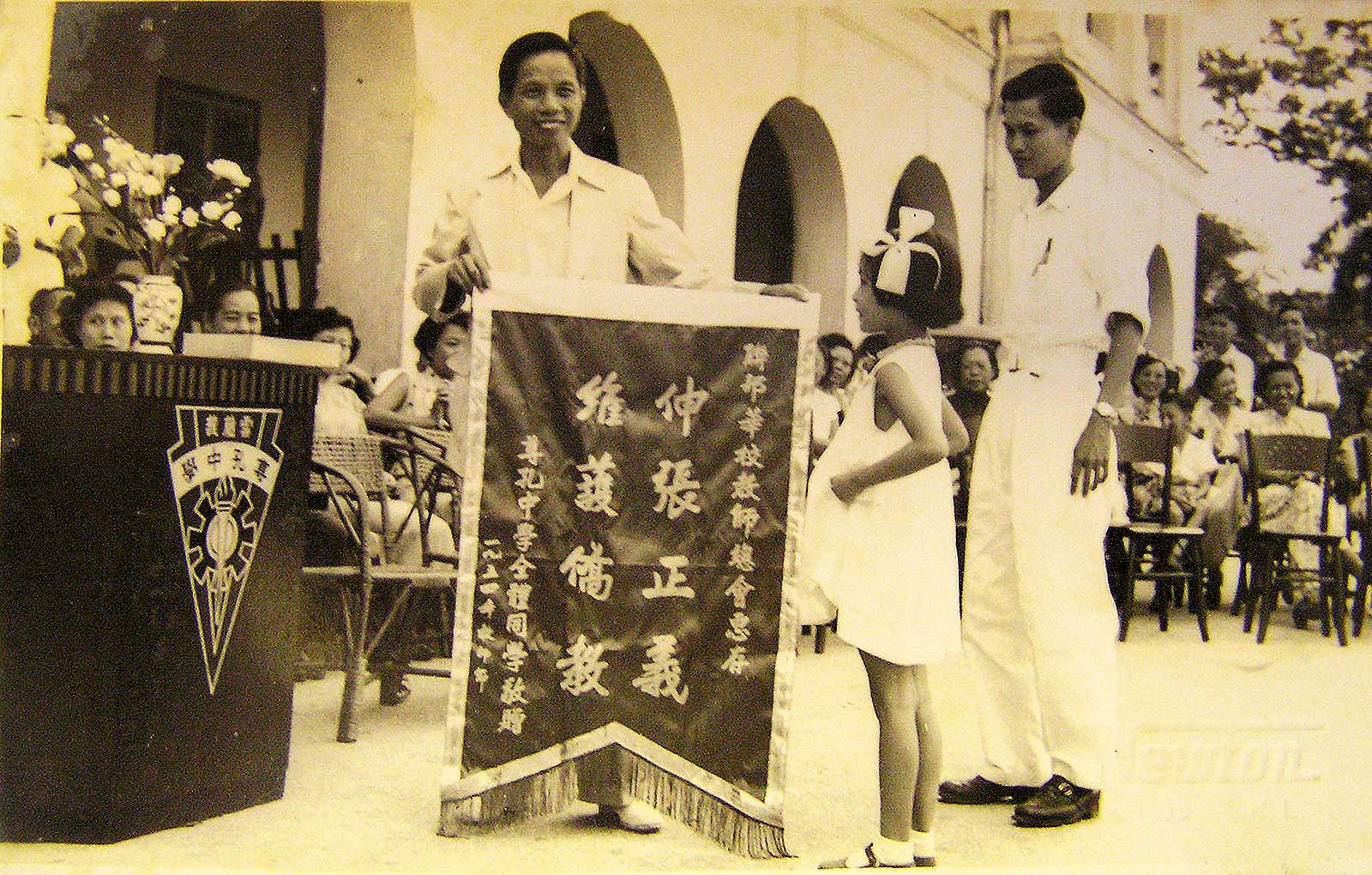

1954年尊孔学校庆祝教师节,全体同学赠送锦旗予教总,以表其维护华教之功。锦旗由时任尊孔副校长兼教总主席林连玉接领。

资料来源:马来西亚华社研究中心

1954年马新华教两大巨头会面,林连玉在吉隆坡欢迎南洋大学执委会主席陈六使的到访。两人都因维护华教权益先后遭到两地政府剥夺公民权。

资料来源:马来西亚华社研究中心

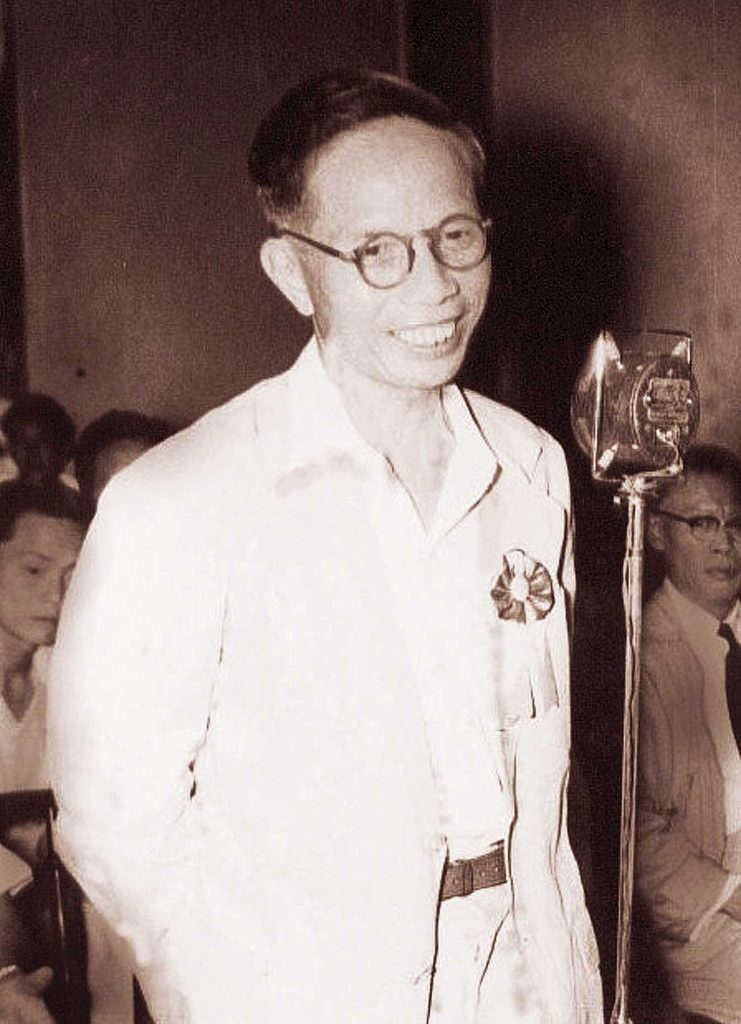

1952年吉隆坡教师公会新会所开幕,主席林连玉致词。旁坐者为受邀剪彩的联邦副提学司培恩。

资料来源:马来西亚华社研究中心

林连玉的遭遇引起华人社会的同情,而他为华教奋斗所作出的牺牲,却也奠定了他在华教历史上的崇高地位。他把个人的得失置之身外,以捍卫华人的公民权益视为己任,为马来亜的华文教育的发展路线订定了基调,对日后的华教运动产生深远的影响。虽然林连玉把被政府褫夺公民权之事带上法庭,最终的结果仍然失败,但在华团历史里,他却是华团迈向公民社会的第一步。5林连玉的努力虽然未能成功,却因此唤起华人社会对捍卫自身权益的警觉。

值得一提的是,林连玉被褫夺公民权之后,失去了教师注册准证后等同丢失了谋生的工具。加上还要就失去公官权一事和政府打官司讨回公道,因而生活马上陷入困境。也由于他是不受政府欢迎的人物,许多华教界的朋友纷纷和他保持距离。唯有吉隆坡永春会馆的领导们对他雪中送碳,除了接济他的生活之外,还资助他远飞至英国打官司的旅费。在他无处安身之时让他住在吉隆坡永春会馆。乃至后来居住的木屋,建筑材料和建筑费也是由永春同乡捐助的。时任会长丹期里李廷年博士每到过年都会通过邱祥炽乡长送个大红包给他好过年.永春人对林连玉的情义相挺展现了同乡互助的精神。

独立后,马来(西)亚政府采取的一连串行动例如独中改制、否决独立大学的申办、将不谙华文者调到华小担任副校长职务等等争议性的措施,均引起华人社会激烈的反弹。从独中复兴运动、民权委员会设立、1999大选华团诉求等由华人自愿团体发起的社会运动,可看出华人社会对当政者极具针对性的措施采取不轻易妥协的回应态度。

继林连玉之后,历任教师总会的主席,绝大多数是勇于捍卫华文教育的先锋人物,沈慕羽先生即是重要的范例。他遵循了林连玉的奋斗路线,也因为极力倡议争取将华文列为官方语言而被马华公会开除党籍。6华校教师公会总会自成立开始,其立场就是以捍卫母语教育的健全发展为底线。教总与华校董事总会(简称“董总”)合称董教总,为华文教育最高领导机构。马来西亚华文教育能够自独立后持续到今天仍然没有变质,并且能够从小学发展至大专的完整教育体系,董教总的坚持和努力功不可没。而林连玉大而无畏与不轻易妥协的奋战精神是董教总最重要的精神遗产。整体而言,康梁的保皇派和孙中山的同盟会是二十世纪初引领新式教育诞生的奠基者,半个世纪后的林连玉则为马来亚华社奠定了捍卫母语教育的斗争路线。其后教总和董总会沿袭了林连玉的斗争精神,抑制了华文教育受外力干预而变质的风险。

林连玉于1985年去世于吉隆坡,其墓园刻上“族魂”二字,乃华社表彰他捍卫华人社群权益所作出的贡献。以马来西亚教师公会为首的十五个华人社团创立了“林连玉基金”,7每年12月18日的华教节均举行公祭活动。这些举措不仅在于缅怀林连玉对马来西亚华文教育的贡献,也要让后人谨记华文教育必须坚守住的底线。“林连玉基金”创设了“林连玉精神奬”,表彰对马来西亚华文教育有杰出贡献人士,对于巩固华文教育的历史记忆带来积极的作用。

当然,林连玉的际遇也值得大家进行反思,华文教育因为受到马来沙文主义的制约而卷入政治斗争的漩涡,成为朝野阵营的政治工具,林连玉的遭遇即是教育课题政治化的结果。独立初期,马来人对本身缺乏信心,担心在经济上占有优势的华人在政治上抬头。因此,抑制华人的权益、不让华人公平分享国家资源就成为巫统政治精英的政治手段。而在野的华基左翼政党,也常用华教课题来捞取政治资本。但身为永春人的林连玉,虽然面对肮脏的政治技俩,以及明知在捍卫华人权益会带给自己巨大风险,却依然大无畏地为“华人”身为国民的基本权益斗争,成为华人社会的标竿性人物。

林连玉墓园成为每年华教节公祭的地点

照片来源: 林连玉基金

1 马来亚在一九四九年成立联邦,自政府成立后,为了推行教育民族化,乃委托巴恩组织委员会,专门探讨以马来文小学取代华文小学及淡米尔小学的可行性问题。巴恩委员会经过研讨,于翌年提出此报告书,建议取缔所有非马来语小学,以发展清一色的马来语小学,而到中学阶段再增加英语教学。

2 林连玉选择成为马来亚公民,显然他的国家认同已是马来亚,他勇于在争取公民权权益上发言,展现出他对华人社会要在这个国家长久立足就必须站稳的远见。历史证明,因为独立前未能捍卫几个基本的底线,导玫华人在这个国家的地位每况愈下。

3《1961 年教育法令》(Education Act,1961)是马来西亚联盟政府根据《拉曼达立报告书》(《1960年教育检讨报告书》)所制订的。当中有多项条文对华文教育的发展非常不利,包括不再提供以华文为教学媒介语的中学提供任何津贴而变成独立中学。另一项更被华社视为“紧箍咒”的条文为此教育法令的第21(2)条款授权教育部长在他认为适当的时候,可以将一所国民型小学改为国民小学,即华文小学、淡小和英小可随时变质为马来文小学。

4 政府对林连至玉吊销公民权和教师证的通知单(Notice)参见《林连玉公民权案》,吉隆坡:林连玉基金委员会,1989年,第11-16页。

5 姚丽芳:〈林连玉与公民权〉,《东方文荟》,吉隆坡:东方日报,2014年11月29日。

6 马来西亚华校董事联合会总会:《【阅读材料】马来西亚的华文教育运动——马来西亚华文教育184年简史(1819-2003)》,2003年10月。

7 林连玉基金成立的宗旨共有以下五点:纪念林连玉先生,发扬林连玉精神;推动母语教育,弘扬民族文化;筑构交流合作平台,增进族群了解互信;整合学术文化资源,探索社会发展方向;广结各方志士,建设公民社会。目前已完成林连玉纪念馆的建设,成为马来西亚重要的非政府组织单位。