建设与贡献

从二战前的建校、二战后的复校工作,

到今华校蓬勃发展,

永春人在吉隆坡的华教建设未曾缺席,

彷佛永春人与华教结下分不开的渊源。

吉隆坡共有四所华文独立中学,中华独中的前身为中华学校,是四所独中唯一由闽南社群所创办的独中。其他三所独中有惠州人创设的循人中学,各籍贯齐心协力合办的坤成女中和尊孔中学。永春人于不同阶段在这四所独中均参与建设与发展的工作。

光绪三十二年(1906),陆佑先生领导吉隆坡华社创办了尊孔学堂,为我国第二所新式教育的华文学校。当时公推陆佑、叶隆兴、刘良镇、李广霖及陈秀莲为办学总理。响应陆佑先生号召的有粤帮头家如张郁才、杜南、陆秋杰、陆秋泰等三十余人。1在尊孔中学的草创期,吉隆坡永春社群的经济势力仍在发展中,因此对吉隆坡华社的影响力仍然有限。唯进入二十世纪二十年代,永春人的经济势力明显已经提升,开始对吉隆坡华社的建设做出贡献。1924年,尊孔开办中学部,从那时期至日据时期之前为尊孔独中的发展期。以永春人为主的福建帮在这段期间为尊孔中学的中流砥柱。黄重吉、林世吟、林邦玲、颜滂祜、黄振秀、陈云祯、陈仁堧,以及林世吟等均在尊孔的董事会居要职,另外陈日墙则担任学校赞助人。

尊孔中学是当时福建人聚居的甘榜峇鲁、安邦口及福建街一带距离最近的学校,因此许多永春子弟都到该校就读。其中多位吉隆坡永春会馆董事的孩子均在尊孔就读,例如林邦玲之子林维德、林维和;陈仁堧之子陈义象、黄振秀之子黄茂桐、黄茂铙。陈云祯之子陈翼燕。颜滂祜之子颜阳贤与颜阳深。林世吟之子林玉寅。此外,林邦居、林庶烈、颜进祜、颜端祜、陈石相、林有镜、郑远送、洪贻哲、黄振道、林世显、郑兼三等吉隆坡永春会馆的发起人,都将孩子送到尊孔就读。2日军入侵前,尊孔中学的学生当中,福建人占了很高的比例。尊孔的福建籍学生又以永春人居多。1939年,尊孔中学董事部的闽帮和粤帮之间严重出现分歧,大部份永春籍的董事都随着闽帮领袖另行创办了中华中学。3

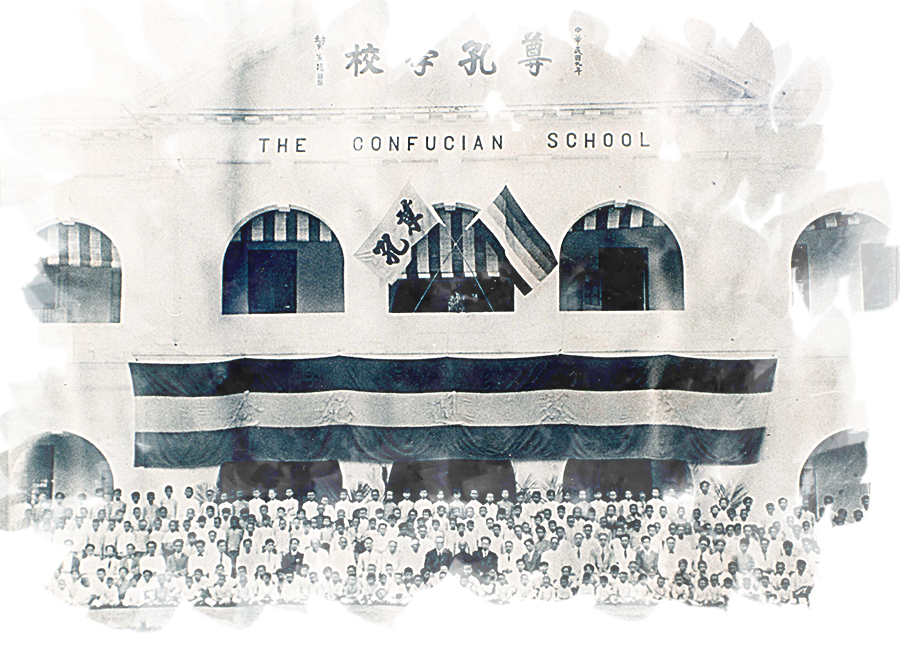

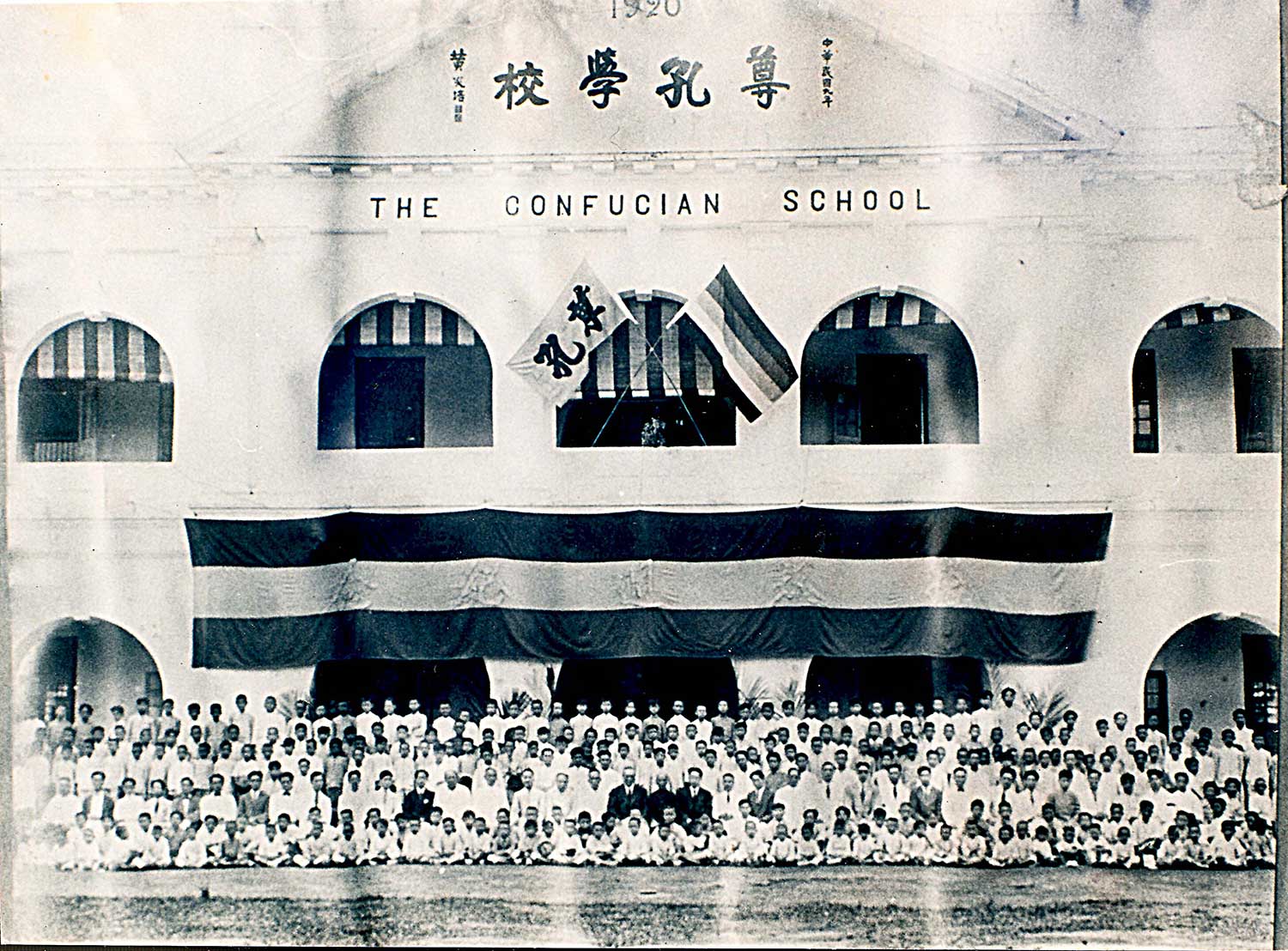

1919年尊孔学校十二周年纪念日全体师生合影,蔚为壮观

资料来源:马来西亚华社研究中心

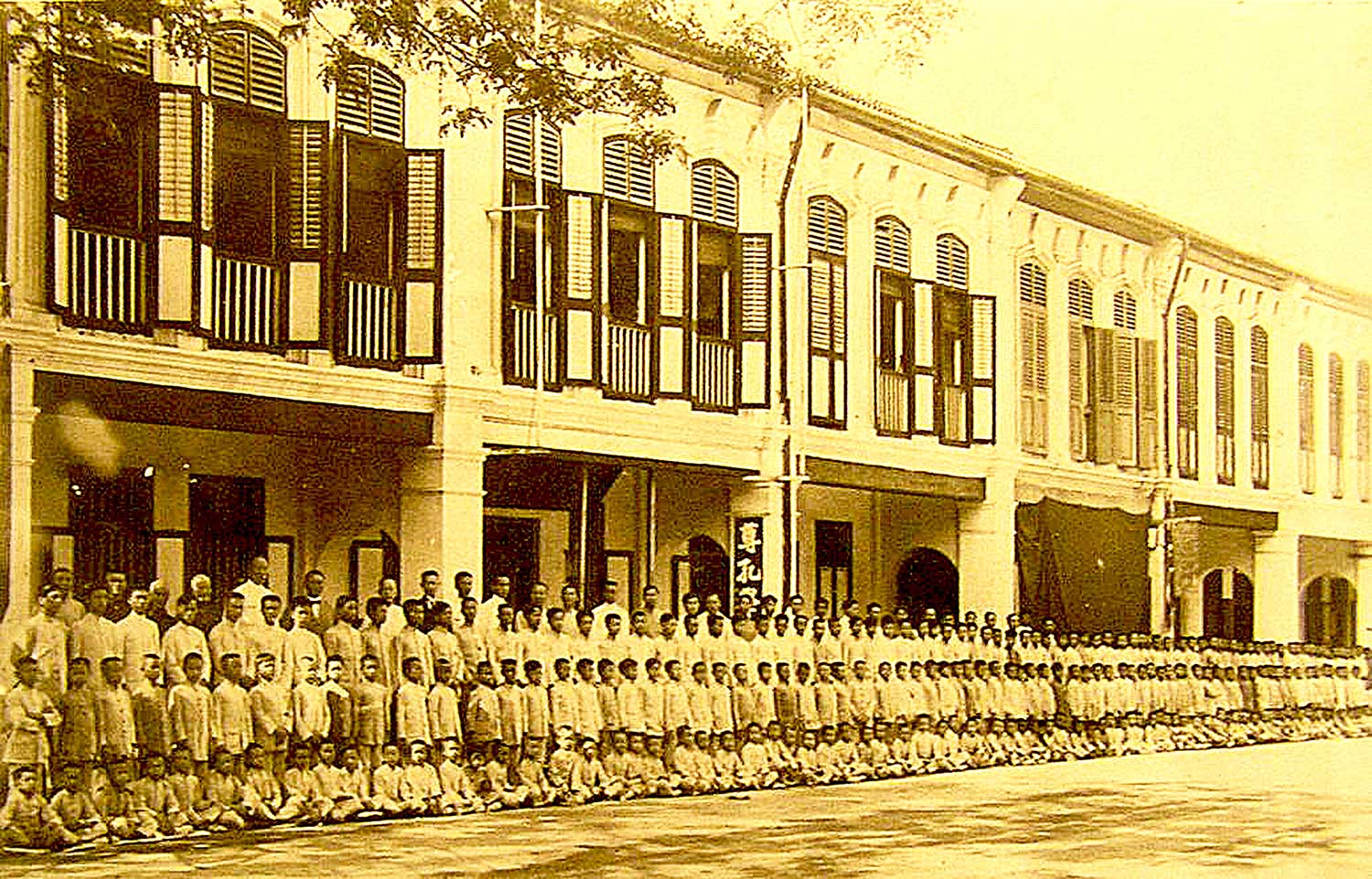

1920年尊孔迁入富丽堂皇的新校舍、所悬挂中华民国初期的五色旗。此校舍一直保留至今,目前由改制后的尊孔国中暂用,尊孔独中则在同一校园内另建教学大楼。

资料来源:马来西亚华社研究中心

二战后,尊孔的复校工作主要由尊孔的老师林连玉负责。林连玉高度评价黄重吉是复兴尊孔中学的第一功臣。尊孔进行复校时期,因董事会针对校长人选出现争议而数度流会。在黄重吉积极与董事会不同阵营沟通下,提出以无党派色彩的原任尊孔中学小学部主任林连玉担任正校长,更捐出五千元作为尊孔中学部复课的费用。原本董事会意见相左的双方终于接纳林连玉负责掌校,复校的工作才得以顺利完成。4

1939年,闽帮将文良港中华学校改办为雪兰莪中华中小学(后易称吉隆坡中华中小学),黄重吉捐资献地作为响应。陈仁堧出任吉隆坡中华中小学董事主席。原先在尊孔独中担任董事的林邦玲、洪进聪、颜滂沽、黄振秀亦出任中华中学的董事。值得一提的是,郑棣的公子郑景新、黄振秀之子黄茂桐、以及林邦玲的两个孩子林维和与林维德,亦传承了上一代支持华文教育的精神,继续在中华独中担任董事。

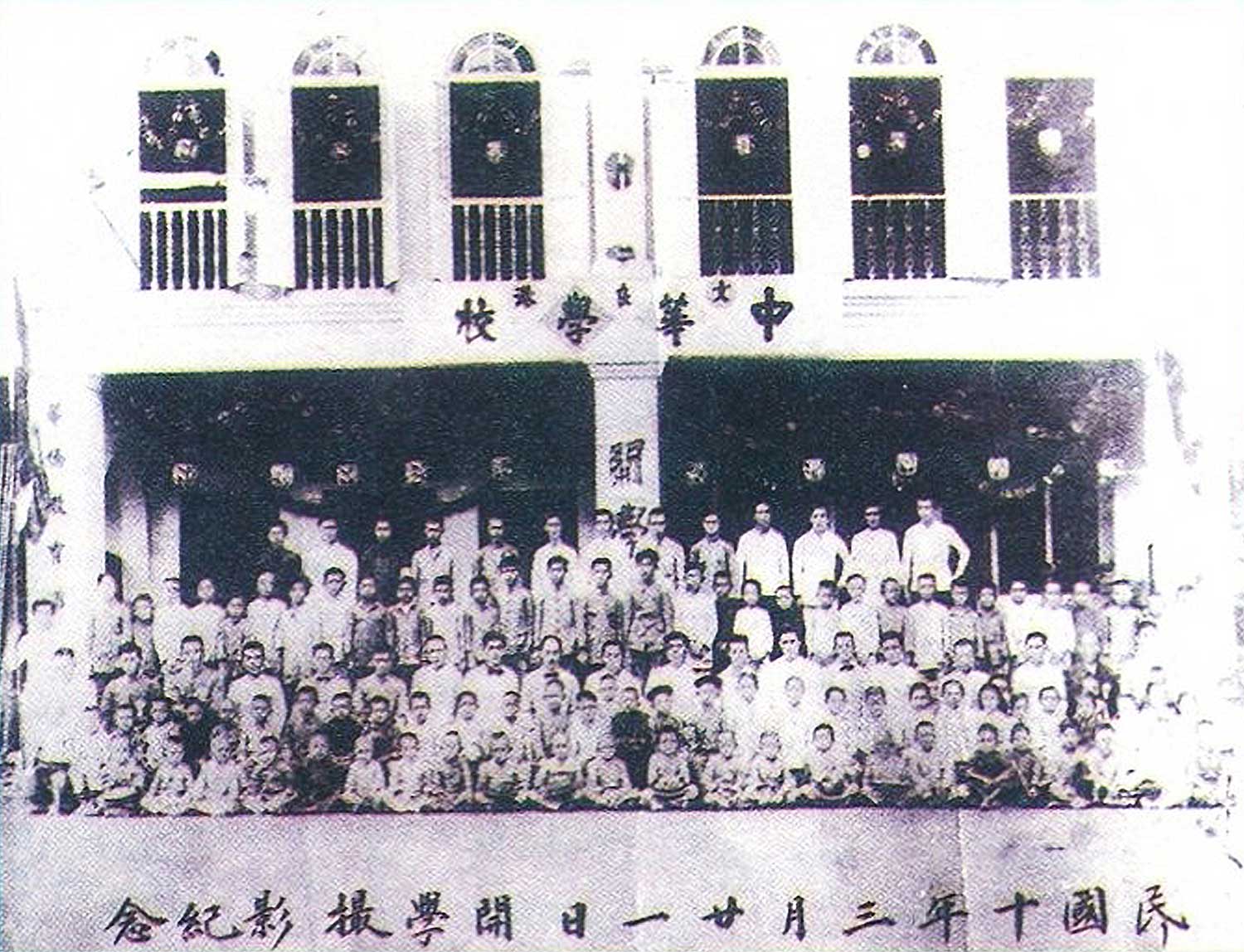

中华学校1921年开学典礼

资料来源:马来西亚华社研究中心

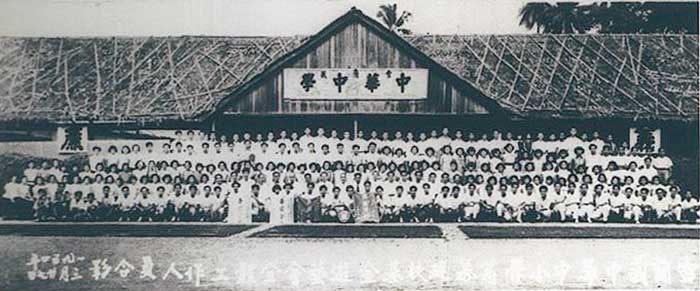

中华中学校1954年开学典礼

资料来源:马来西亚华社研究中心

1964年永春各乡镇人口密度比较

注:东关乡在当时隶属东平乡,桃城镇人口未包含县城人口在内。另土地面积未包含华侨果农场和城关镇。

资料来源:《永春县志》

永春人是尊孔的经济支柱外,不少老师也是永春籍。民国二十五年受聘为尊孔中学的校长林珠光即来自永春。取得广州中山大学教育学硕士学位后,再到日本留学。 1939年出任吉隆坡永春会馆之文牍。6在林珠光之前的尊孔中学校长黄光铙,1934至1936年在尊孔掌校。1935-1941年期间曾出任过吉隆坡永春会馆之理事。7

北京大学文学系毕业的郑兼三来到尊孔执教之前,曾经担任永春县县长。8并先后在麻坡中华学校任教和巴生永春会馆创办的共和学校出任校长。9李家耀曾在尊孔学校担任美术老师,唯因部份董事反对林珠光担任校长,愤而辞去尊孔教职,随即到吉隆坡中华中学参与创校工作,并且在校执教一段时间后才去从商。10

尊孔前校长林珠光

资料来源:尊孔獨中提供

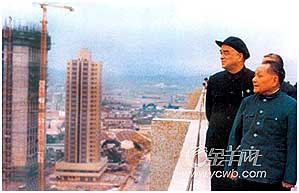

祖籍永春吾峰乡的梁灵光,上海复旦大学出身,1936年曾在尊孔中学执教。在马来亚期间组织了“雪兰莪邦反帝大同盟”、“华侨抗日救国会”、“左翼作家联盟”三个团体,为当时左翼运动的积极推动者。“七七芦沟桥”事变后,他毅然回国,在江苏北部参加抗战。因抗战有功而倍受共产党器重。唯在“文化大革命”中受迫害,1975年初恢复工作。梁灵光于1983年10月至1991年6月担任广州暨南大学校长。除了在学术上的贡献之外,在政治上,他亦曾担任厦门市第一任市长,福建省副省长、广州市市长、国家轻工业部部长。1982至1985年出任广东省省长。11在任广东省长期间,主管深圳、珠海、汕头经济特区的创办工作,并提出建立“珠江三角洲”概念,梁灵光因而被称为“珠三角之父”。吉隆坡永春社群的成员当中,梁灵光是历来在政坛上官阶最高者。

1984年,梁灵光陪同邓小平视察深圳

资料来源:《广州日报》

梁灵光的兄长梁龙光,学名披云,著名书法家。吉隆坡永春会馆重建落成后的“丹斯里李延年博士礼堂”之提字即是出自梁龙光手笔。1924年,他以第一名成绩考取上海大学文学系。1930年东渡日本东京早稻田大学研究农业经济。1931年十九路军入闽后,应蒋光鼐之邀出任惠安、永泰县长。12为少数在民国时期担任中国政府要职的永春人。

梁龙光于1934年到吉隆坡尊孔中学执教,并在1935年出任《益群报》编辑主任。131939年以永春人为首的福建社群领袖创办了中华中学,梁龙光亦被聘为首任校长。141941年,在柔佛州被蒋介石的特务逮捕,所幸陈嘉庚先生出面交涉才获得释放。随即返回中国,1945年被时任教育部长的朱家骅任命为福建省教育厅长,唯后来因局势变化而远赴印尼。

在印尼期间,梁龙光被推选为印尼永春同乡会理事长,曾协助中国驻印尼总领事馆的侨务工作,同时积极筹备华文教育,在印尼开设了八所华文学校。1960年印尼发生排华浪潮,梁龙光挺身积极协助安排印尼华侨归国工作。梁龙光晚年定居于澳门,1968年创立澳门归侨总会,并被公推为主席。15

中华中学首任校长梁龙光回返中华中学参访

资料来源: 《中华独中八十周年纪念特刊》,吉隆坡:中华独立中学,1999年,页22。

林连玉1927年因中国时局动乱而南来,先后在巴生共和小学担任校长与加影育华学校教务主任,峇都喼民义小学校长,16过后才到尊孔中学任教。二战后,林连玉负责尊孔的复校工作。1949年,林连玉推动吉隆坡教师公会的成立,1951年推动教师总会(教总)成立,并且在1954年正式出任教总主席,领导教总达八年之久。

林连玉由于反对巴恩报告书与争取华语列为官方语文,因捍卫华文教育与华人权益因而触怒了政府而被裭夺公民权。林连玉一生奉献给华文教育,却遭受政治上的不平等待遇,因而奠定了他在马来西亚的华文教育运动历史地位。也因为林连玉个人的牺牲,才激起了华社保卫华文教育的千层浪。

二战后,林连玉参与华教运动的同时,也涉足了永春会馆的活动,包括曾任吉隆坡永春会馆的文牍、担任桃源夜学的负责人。他同时是也是成立永联会的提案人,并出任永联会的秘书与奖贷学金审查人。

我国在英殖民时代及独立初期,许多华文中学都有接受政府的部份津贴。唯政府为了实施《1960达立报告书》及《1961教育法令》,建议华文独中比照槟城的鈡灵中学(1956年改制)及芙蓉的振华中学1957年改制。1962年时限一过即自动成为非政府中学,17全国138所独中,其中78所接受改制,成为国民型中学。在吉隆坡四所独中里,循人和坤成拒绝改制而成为独中,而尊孔和中华则在接受改制的同时,也保留了独中课程,即国民型中学与独立中学同时存在。虽然国民型中学由政府支付教员薪资,但学校的产权仍归董事会所有,因此,相较于政府所开设的国民中学,国民型中学所得到政府的资助非常有限。而在华社方面,对华小和独中关注与在经济上支持的程度远远超过国民型中学。在永春社群中,虽然担任独中的董事者为数众多,但也有出任国民型中学校董者。例如尊孔国民型中学董事会就曾出现许多永春籍的董事,如郑棣、黄振秀、黄永焮、黄茂桐、林邦玲等人。18郑福成自1992年起担任董事长迄今。李华清及李华祥兄弟则担任董事。黄茂桐和林维和则曾在中华国民型中学担任董事。 19

1 《雪兰莪尊孔中学卅二周年纪念刊》,页8。

2《雪兰莪尊孔中学卅二周年纪念刊》,页65-80。

3http://www.confucian.edu.my/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=63

4 陆庭谕:〈林连玉与尊孔中学〉,《星洲日报》,1984年1月24日。

5 《雪兰莪尊孔中学卅二周年纪念刊》,页42。

6《吉隆坡永春会馆会议记录》,第1册,页69-74

7《吉隆坡永春会馆新厦落成开幕、成立七十五周年暨青年团廿周年纪念特刊》,页58-59。

8《马来西亚永春联合会银禧纪念特刊》,页99。

9《雪兰莪尊孔中学卅二周年纪念刊》,页43。

10《马来西亚福建人兴学办教育史料》,页416。

11 http://baike.baidu.com/view/114306.htm

12 http://www.ycyz.cn/onews.asp?id=377

13徐艰奋:《益群报研究(1919-1936)》,新加坡国立大学中文系硕士论文,1998年,页52。

14林有虞编:《马来西亚华校热心教育人士与国民型中小学大全》,页X38。

15http://www.ycyz.cn/onews.asp?id=377

16《雪兰莪尊孔中学卅二周年纪念刊》,页44。

17 《尊孔国民型中学百年纪念特辑》,吉隆坡:尊孔国民型中学,2006年,页116。

18《尊孔国民型中学百年纪念特辑》,页78-88。

19林有虞编:《马来西亚华校热心教育人士与国民型中小学大全》,页X38。