独立后的

永春人

选择留在吉隆坡落地生根的永春人

主要从事哪些行业?

他们在事业上有那些成就?

十九世纪末至二十世纪初,方言组织或地缘性组织对初到马来亚或新加坡的中国移民提供了许多必要性的协助,尤其就业方面在同乡的引介之下,大部份的“新客”均佷快找到工作。吉隆坡永春人组织了永春会馆之后,进一步强化了永春人的凝聚力。从《吉隆坡永春会馆会员名册》的资料可发现到,一些会员与雇主均同时是永春会馆的会员,很可能双方是因加入永春会馆之后才发展成主雇关系。但亦可能是雇主入会在先,过后带着雇员加入永春会馆。

吉隆坡永春会馆的会员之间,存在着以血缘的纽带关系,说明了永春人移居马来亚的奉行着“亲族移民”模式。吉隆坡市区的永春人的职业以经商为主,反之,分布在吉隆坡之外的郊区永春人,大多数以务农为主。从研究中可发现,在雪兰莪州城乡地区的永春人的职业,与祖籍地处在永春的那些地区有一定的关联性。本节就吉隆坡永春社群的结构、永春会馆会员的分布,以及在经济领域的发展与变迁进行剖析与说明。

吉隆坡永春人在经济和专业领域的发展与重要成就

十九世纪末,雪州内陆丰富的锡矿隐藏量,刺激了采锡业的发展。因为矿场的设置,大批劳工的进驻,因此提高了粮食的需求,农业因此随之发展起来,各地的商业活动也随之兴盛。在橡胶开始大量种植之前,永春人的足迹已遍布整个雪兰莪州进行拓殖,除了从事种植业之外,也展开了经商的活动,尤其在乡区开设杂货店。而原乡的特殊工艺也随着永春人传到移居地。永春人因祖籍地分布乡镇的不同,在就业因地理位置及周遭环境的差异,有些地方商业活动兴盛,有些地方则以农耕为主。由此可见,永春人移居海外之后所从事的行业,与南来前在祖籍地的谋生职业有一定的关联性。

1. 祖籍地经商文化与吉隆坡永春人的影响

1950至1975年期间吉隆坡永春会馆会员从事职业类别

资料来源: 依据《吉隆坡永春会馆会员名册》之祖籍地乡镇及职业类别资料归纳统计

根据这些南来的永春人在祖籍地乡镇的分布,他们在离乡南来之前,应当也是从事类似的行业。这些经商的永春人,大多数来自五里街、石鼓、以及桃城镇,这些地区都是靠近永春最繁华地区的所在,也是永春的对外命脉桃溪经过之处,也因此孕育了当地的经商文化。

桃溪是永春通往泉州的唯一水路,对外航行的历史已经超过千年。宋开宝二年(970),在永春知县林滂率领民众开凿了桃溪下游的马甲、山门、滑石、以及西涵四个险滩之后,舟楫即可出东关入南安直达泉州。由此可见,永春人由桃溪往来泉州的历史已有千年的历史。泉州在宋元时期被誉为“东方第一大港”,永春的土产与特产已透过桃溪运到泉州海外,而沿海的海产(主要为食盐)由桃溪水路运到永春,然后肩挑到山区各地。桃溪在永春境内主要有石鼓潭(在石鼓镇)、许港(在五里街)、真武殿(在五里街)、义烈殿(在桃城镇)、西垻(在五里街 )、交通桥下(在桃城镇)、长厅(在东平镇)、太平(在东平镇)、东关(在东关镇)等等几个停靠点,1这几个地方均是永春商业活动较活跃的地点,与县城的所在地距离不远。因此,从石鼓镇、五里街、桃城镇、东平镇及东关镇这些乡镇南来的永春人,远较其他与桃溪渡口距离较远的永春人参与经商活动的比率更高。

永春县城因为是县政府所在地,加上可通往州的桃溪流经该地区,县城周围的石鼓、桃城、岵山、东平及五里街这些地方自然取得发展商业的优越条件。一般南来者在移居他处时延续他在祖籍地的谋生技能,吉隆坡的永春人大部份来自商业活动较活跃的永春乡镇,南来前很可能已曾在祖籍地有经商的经验。吉隆坡在清末民初已是个以商业活动活络的地区,必然会吸引善于南来的永春人之中善于经商者的目光。因而吉隆坡的永春人多数来石鼓、桃城、岵山、东平及五里街,是由其历史因素所促成,与乡区的永春人南来后普遍投入山林开发的拓殖活动,形成一种截然不同的社会现像。

笔者发现,远离永春县城的介福乡、湖洋镇或桃城镇的山区洋上村等的永春人在吉隆坡发展的比例较低,这些住在永春东北乡镇的人,绝大部分以务农为生,在迁徙到马来亚时主要集中在柔佛州西海岸的麻坡至笨珍的郊区从事橡胶、种植行业,印证了永春人移民后所从事的职业与原移民前在祖籍地的谋生方式有很大的关连性,显示永春人从祖籍地迁徙到马来亚后的定居地点,和在地的产业形态有相关。从中可推断族亲网络的建构与经济因素的关系,受到原乡的谋生文化所影响。

在南马西海岸由北到南,从东甲、昔加末、麻坡、峇株巴辖、居銮、新加兰、龙引、文律到笨珍,这些地方的永春人在移民初期大多数以务农、种植为主,早期经商有成者其中不少是初期也是开荒拓殖出身。而这些区域的永春人的祖籍地,多半来自距县城较远的乡下农村。即湖洋乡、介福乡、桃城镇北部的洋上村、仙夹乡的夹漈村等地区。这些地方的家族会也相当活跃,其中湖洋乡就有仙溪郑氏家族、彭城刘氏家族和蓬莱黄氏家族。介福乡的宗族包括龙津陈氏、紫美郑氏、大坵头林氏、扬美郑氏、仙夹乡夹漈村的郑氏。桃城镇北部山区的洋上村高阳余氏等等家族会。

南马永春人主要来自介福乡、仙夹乡,以及湖洋镇等地方的群聚性,而吉隆坡的永春人主要来自永春县城周遭的乡镇居多。显示马来西亚永春社群存在着地域性的差异。在原乡的历史因素与在地的区域经济与社会环境,影响了来自中国同一地区的永春社群再移居地产生不同发展与变迁。

2. 永春人从事的主要行业、贡献与人物

吉隆坡永春人在1975年前所从事的行业可分为商、工、文员、教育、农、专业人士、传统技艺,以及公务员等类别。唯经商仍然是最多人从事的行业,总共占了总数的63.05%。其次是劳工,占了12.76%。另外,文员和教育分别占了6.61%和5.92%。农业因吉隆坡是个都会区,从事农业活动者必然只占少数。永春人经商者的比例高达六成,这样的现象与国内其他永春人聚居的区域有所不同。

1950至1975年期间吉隆坡永春会馆会员从事职业所占比例

资料来源: 依据《吉隆坡永春会馆会员名册》之职业类别资料归纳统计

No Data Found

1950至1975年期间吉隆坡永春会馆会员从事职业类别

资料来源: 依据《吉隆坡永春会馆会员名册》之居住地与职业类别资料归纳统计

(i)永春人在锡矿业、树胶业及制造业的贡献与重要人物

自英国人统治马来亚以来,华人帮群与所从事的职业具有一定的关连性,尤其仰赖大量劳力并且获利较佳的行业,在技术上没有所谓的进入障碍,帮群对特定行业的控制程度取决在当地势力的强弱。在吉隆坡,原本由客家人和广府人占据的锡矿业,但却有永春人投入锡矿业的经营。二战前,吉隆坡永春会馆创馆会长陈日墙,就已在半山芭开设锡米买卖的商号。陈辉相在新古毛开设“万裕号”,专营锡米与杂货。过后经营采锡业,并开设工厂造罏镕锡。2此外,陈辉相之四子陈仁堧,郑部、郑远送、郑建国、郑建邦、郑棣、林皇春及林汉坚等人均经营锡矿事业。黄振秀除了从事种植业之外,也积极投资采锡业,其子黄茂桐不仅继续衣砵,更于1999年至2006年期间担任“雪森彭锡矿务公会”的总理职务,打破该公会一向来由粤籍和客籍人士把持的局面。

经营杂货店为永春人在马来亚最常见的经商活动。经营锡米买卖的陈辉相与陈日墙,最初均开设杂货店。陈日墙原先在半山芭开设合盛号经营杂货生意。随后又在新街场开设泉盛号,以及在加影开设泉发号,同时经营什货和锡米买卖。最后在福建街开设泉丰布庄兼营汇兑生意,又在附近设立了丰裕号专营树胶。3值得一提的是,陈日墙的父亲是一名水客商,经常往返永春和南洋。4

陈日墙的祖籍地永春县丰山村在清代已有人经营水客生意。1757年从永春丰山村抵达马六甲的陈臣留获土酋赠地,因个人无法开垦,回乡招募族人前来垦荒种植。据说也经常为族人代收批银(侨汇)及代为递送汇款。5根据《永春县志》记载,丰山村的陈应谋为永春最早的水客商。61848年至1910年,永春的31名水客商之中,来自丰山村者就占了6人,其中5人是丰山陈氏宗族的成员,可见丰山村在清末时期就构筑了出洋谋生网络。

类似陈日墙由经营杂货,再扩展到其他行业的例子,在吉隆坡永春社群里颇为常见。蕉赖九支华小(前身为培植小学)创办人陈石相于1911年就跟随其父亲陈管从永春的祜山来到蕉赖九支开埠,在那里创立了“万家号”,专营米粮、杂货及罐头等生意。橡胶业兴起后,陈石相扩充生意兼收橡胶,并且还有烟房进行胶片烟薰加工作业。蕉赖九支是甘榜峇鲁之外另一个吉隆坡永春人较为集中的地区,陈管被后人称作蕉赖九支的开埠人。7永春先贤们在签名时,偶尔会出现省略姓名中的字辈谱用字的习惯。8陈管在岵山陈氏宗族的辈份为“礽”字辈,笔者认为,吉隆坡永春会馆建馆碑文上捐款者名单上的“陈礽管”应即是“陈管”。

类似陈管、陈石相父子在蕉赖九支开埠的例子也出现在丹绒马林和瓜拉雪兰莪港。桃城镇东门的郑奕雨兄弟最先到丹绒马林经商,之后吸引了永春同乡到那里进行拓殖,1922年丹绒马林永春社群已创立了永春会馆。在滨海地区,永春桃城镇东门的郑美金、郑美寿很早即到瓜拉雪兰莪港口开垦,9引领许多永春人到那里进行山林开发。一般上在民国初前来马来亚拓殖者,除了开设杂货店之外,同时也会兼营土产买卖,并且在拓殖的过程中,不断购置土地扩大经营规模,并藉由同乡地缘的纽带,发展出上、中、下游均由永春人控制的橡胶产业链。杂货业与橡胶业在乡镇区因特殊的经济型态而将两者捆绑在一起,为杂货业者开创了为橡胶三盘商的契机。

马来亚独立前,大部份在郊区以割胶为生的华裔家庭经济并不宽裕,平时虽然每天均到胶园里割胶,但胶乳被制成胶片后,必须经晒干后才能卖得较高价钱。平均一个月大约只有两次把胶片售给收购树胶的三盘商,经商出现入不敷出又需补给家中的米粮时,只能先向杂货店东赊账,过后再用胶片来抵债,这即是许多永春籍的杂货店兼营橡胶三盘商之由来。

永春人自二十世纪初即投入种植橡胶业的拓殖工作。许多拥有百亩以上的大园主,过去皆曾是由辛勤的胶工、小园主,经过多年的努力,不断再购置胶园才成为大园主。有些大园主因产出的胶片数量庞大而自建烘干胶片的薰房。从上游的胶农、胶工到中下游的二盘商和大盘商。例如永春会馆发起人暨首任总理陈澎相,1903年南渡时,最初先抵彭亨州的文冬与他的兄长经营顺大公司,从事锡矿、屋业及橡胶买卖生意,较后才移居吉隆坡扩大经商范围,在峇都律(Jalan Batu)开设顺德树胶厂。

整个雪州的树胶业的产业链几乎为永春人所控制。以永春籍为主的树胶商更在1946年组织了雪兰莪、彭亨树胶商会(1953年改名为“吉隆坡,雪兰莪,彭亨树胶公会”),为国内树胶业的发展做出巨大的贡献。1960年已入会的183 个会当中,吉隆坡就占了56个。其中絶大多数业主是永春人,显现永春人在树胶业领域的领导地位。自50年至80年代,吉隆坡永春会馆前会长郑棣和李延年先后领导过雪兰莪、彭亨树胶商会,并且还担任马来西亚树胶总会会长。而颜德尧不仅从事橡胶种植及贸易业。亦曾担任马来亚树胶生产者总会主席、马来亚树胶翻种委员会主席、树胶业学会副主席、马来亚树胶园主公会会长、马来西亚树胶交易所主席及马来西亚树胶出口注册局主席等职。1956年被委任为马来亚对中、日贸易团秘书长。1963—1964年又任马来西亚对东欧贸易团秘书长,对我国的树胶业发展做出不少贡献。

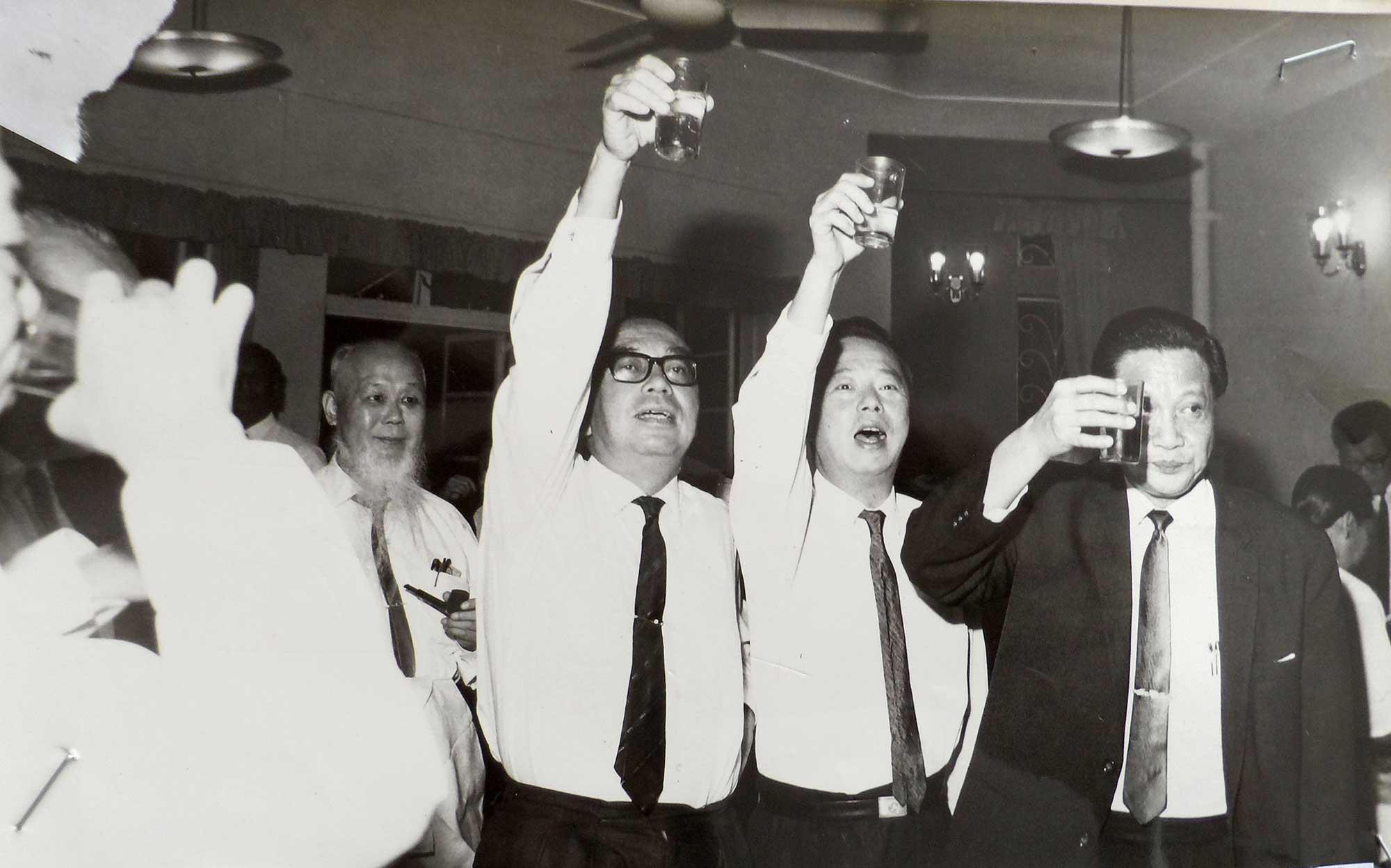

前中华民国驻马来亚总领事马天英,副首相国防部敦拉萨、颜德尧、郑棣出席雪兰莪,彭亨树胶公会的一项庆典

资料来源:吉隆坡、雪兰莪、彭亨树胶商会

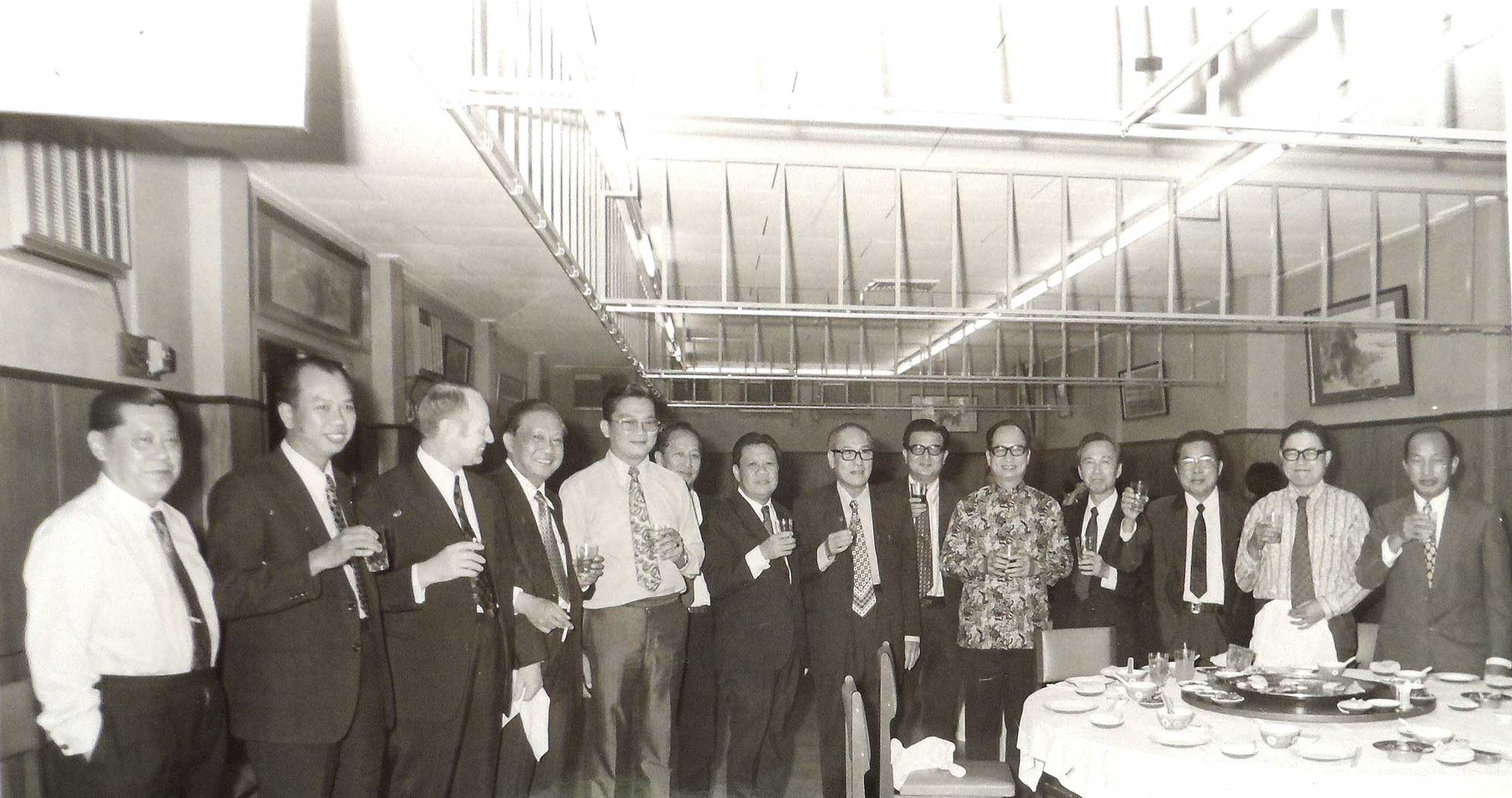

雪兰莪、彭亨树胶公会的理事与马华部长

的合照

资料来源:吉隆坡、雪兰莪、彭亨树胶商会

右起:

黄公智、刘诗温、李成枫、邱祥炽、李孝友部长、李文琛

左起:

林维德、郑金赤、不详、郑棣、王成就部长、李文水、李延年

吉隆坡、雪兰莪、彭亨树胶商会之大厦外观

资料来源:笔者摄于吉隆坡

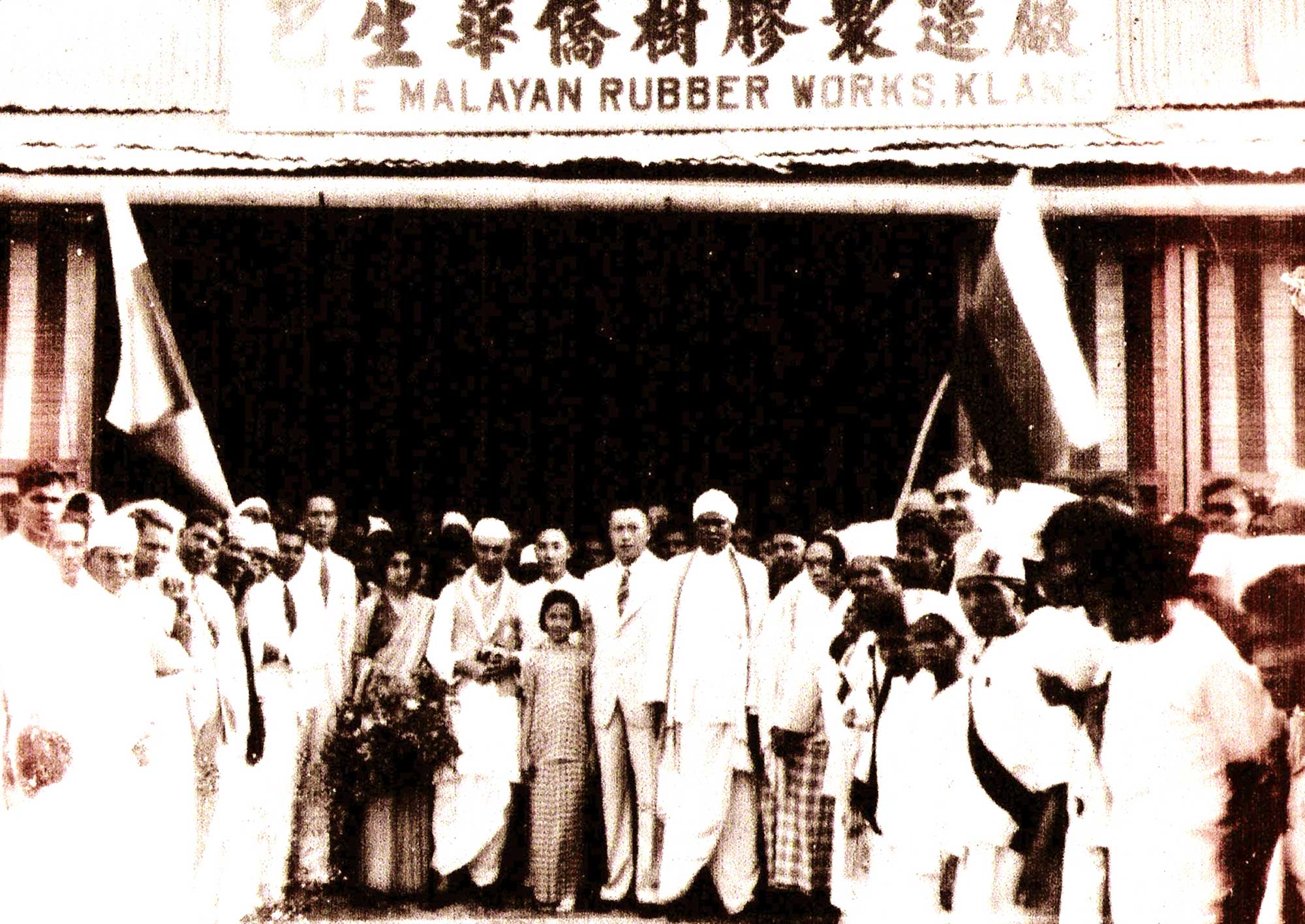

黄重吉在巴生开设的树胶制造厂

除了在锡矿业和树胶业之外,吉隆坡永春人很早即涉及制造业领域,并且取得很大的成就。来自石鼓卿园乡的黄重吉,1920年已在吉隆坡文良港首创吉利板栈,经营板料五金,过后在金马士、而连突、直凉及关丹设有黄重吉板厂,生产各类板料。黄重吉的事业也扩展至橡胶加工业,在吉隆坡和巴生开设胶厂。同时,也在吉隆坡和巴生两地开设油厂,生产化学油、椰油及花生油。另外,他也投入饼干厂、米厂、肥皂厂、并在各地开设分行产销饼干糖果等民生必须品的生产与销售经营。 另外,他在吉隆坡有黄重吉酒厂生产各类果酒、振华绉厂生产绉布,在中国厦门有重吉厦门厂,制造酒类、油板、电池、机器等。此外,在农业方面,他开设的而连突黄重吉农场,占地4300余亩,种植木薯(生产木薯粉、薯粒)、油棕、树胶、椰子和果树;他的金马仑黄重吉茶厂茶园土地面积也高达1100余亩,生产中国茶和西茶,供应本地市场及运销欧洲、美国、印度、南非等国。他的投资还远至中国厦门。黄重吉经营的业务在当时不论在规模和多元化,在国内都是少数佼佼者。

(ii)独立开创的新领域: 棕油业、屋业及服务业与重要人物

我国棕油的种植虽然始于1911年,与橡胶大面积种植的时间点差不多同一时期,但至1967年的栽种面积仅有399,621亩,与当时橡胶的总面积4,335,000亩差距颇大。10但在1980年代开始,因棕油需求量的激增,价格的看涨,许多橡胶园在翻种时纷纷改种油棕,橡胶业和油棕业形成一种此消彼长的现象。黄茂桐、郑景新和李深静两位吉隆坡永春会馆前任会长在油棕业领域经营得很成功。尤其李深静领导的IOI集团,已是我国棕油业里规模最大的私人企业,栽种区域遍及东南亚,业务范围分布在全世界。

白手起家的李深静,早年受僱于李延年的家族,到霹雳州管理油棕园,在那里学习到油棕的种植与管理的知识。1975年成立南顺发有限公司,投入屋业发展行列,很短时间内即取得成功。过后与友人收购上市公司 ― 工业氧气有限公司,但他开始把业务重心转向他所熟悉的油棕业,陆续收购大面积的油棕园。眼光独到的他,看好油棕的前景,在油棕业进行上下游整合。工业氧气有限公司后来易名为IOI集团,透过收购其他集团的油棕园,IOI持续多年不断扩大企业规模。而油棕业也为IOI集团带来丰厚的获利。李深静不仅是我国最成功的企业家之一,也是世界顶尖华商之一。因对马来西亚的棕油业作出巨大贡献,李深静于2002年获颁博特拉大学名誉农学博士学位。

李深静的IOI集团所建的IOI广场

鄭福成Bina Puri 為國內大型的建設發展集團

吉隆坡永春人另一项在油棕业傲人的成绩是在棕油用途的开拓与研发,祖籍永春桃城镇洋上村的余国隆自南洋大学毕业后在矿务公司服务了五年,即投身在棕油的研究,几乎将一生时间,奉献在棕油制造的可食用油脂产品,成为食用植物油先驱科学家。

余国隆原本在大马首家棕油提炼及制造商,即是南顺集团(Lam Soon)担任技术总监,1985年被派往联州特制油脂(Intercontinental Specialty Fats,简称ISF)。他研发的高品质精炼棕油被各厂家所接受,取代牛奶油作为生产炼奶的原料。又以棕油取代进口的牛羊油,生产人造牛油和起酥油,供烘焙面包与糕饼之用。在香皂生产原料上,以精炼棕油,替代制造肥皂的牛羊油。在新技术的推动下,棕油跃升为世界第二重要的食油,仅次于大豆油。

联州特制油脂是世上仅有6家拥有先进科技的特制油脂产商之一,从此开始掌管联州特制油脂的工作生涯。在他多年领导下,联州特制油脂逐渐发展成为全球特制油脂最佳产商之一,每年产量高达60万公吨,其中65%供出口,过去10年来,每年皆录得平均2000万令吉盈利,11余国隆在提升我国棕油附加价值方面做出了巨大的贡献。

吉隆坡永春人因大力投入橡胶业的经营,也因此掌握大面积的土地。因而在人口增长对住屋需求增加时,永春人取得了发展屋业的契机。郑棣、林维德与林维和兄弟、李延年、李深静、郑福成、陈志远、陈志成、陈振南,以及黄忠胜等人均为成功的地产发展商。其中李延年在甲洞卫星市、李深静在蒲种新镇,以及郑棣在吉隆坡中南区的商业区的造镇计划皆是成功案例。陈志远的成功集团、陈志成的丽阳机构Tropicana Corporation Bhd、陈振南的Tan & Tan,以及郑福成的高峰集团、都是国内较具竞争力的建筑工程集团。

陈振南年幼时家庭贫苦,十三岁就被迫辍学。从事屋业发展之前,他曾经在街边当摆卖生鸡、蔬菜及水果的摊贩,也当过司机和书记。虽然离开学校,但仍不放弃自学。英校出身的他,在不断努力下学会中文和马来文的使用。他在建筑业领域的成功决非偶然,而是凭借不轻易放弃的精神,把握每一个可能会带给自己成功的机会。除了Tan & Tan之外,他同时也是怡保花园及怡保工程这两家集团的创办人。马来西亚最大型的多功能的综合型购物中心谷中城美佳广场(Mid Valley Megamall)即是陈振南的代表作。

郑福成从小型承包商开始起家,以务实的经营态度,以及广阔的人脉,一步一脚印逐步扩大企业规模,并且开发多元化的业务。1976年他自立门户,设立“勤力建筑有限公司”。1983年,他一手促成勤力建筑有限公司与高峰有限公司的合并,高峰集团的核心业务以建筑业为主,但同時也涉足玻璃与化工制造业。除了在国内参与公共工程项目之外,也积极开拓海外市场。已在亚洲数个国家负责大型基建的工程。1995年1月,高峰控股公司在吉隆坡上市。目前集团旗下已拥有十余家子公司。

此外,永春人也在涉入金融业和博彩业取得成就。颜文举为马来亚银行的创办人之一。李延年曾任利华银行副主席。郑棣于上世纪七十年代曾出任新加坡华联银行副董事主席。较后亦担任吉隆坡合众银行董事、合众金融董事,以及合众保险董事。12此外,谢姚依雯为丰隆银行的董事经理,亦是马来西亚首位出任银行首席执行员的女性。13陈志远除了拥有国内多多博彩的控制权之外,在国外也拥有数个赌场,前年更成为英格兰超级联赛加的夫球队的大股东。

吉隆坡永春人在经商的道路上,由最早的杂货店、锡米买卖、橡胶收购、棕油种植、屋业发展、金融业,到博彩业、快餐业、纺织业,永春人涉足的领域已趋向多元化。经商手法从传统的步步为营、稳扎稳打保守作风,到勇于破旧立新,在国内外参与新兴流行行业的经营,显示南来的第一代和土生土长的第二代因成长经历的不同,以及在地环境的变迁,所孕育出来的经商风格也不同。黄重吉、郑棣、李延年代表的是南来第一代白手起家的典范,而陈志远、陈志成、李深静则是土生土长赤手空拳打天下成功企业家的翘楚。两者在多方面皆有很大的差异,所处的经商环境也截然不同,存在着传统与现代的分野。

小钟楼斜对面的锦德美曾是吉隆坡十大布商

刘国民大法官

(iii)落地生根后新生代在专业领域的表现

除了经商之外,值得注意的是,吉隆坡永春人所从事的行业也发生巨大的变化。1970年代吉隆坡永春人除了传承自永春的道士、星相学之类的传统技艺的同时,亦开始出现公务人员,以及医生、律师及会计师的专业人士,显示谋生职业已因应在地化的需要而发生变化。

永春人在战前已站在前线摃扛起民族教育重任,马来亚独立后教育工作也是永春人重要的志业。1950至1975年期间,总共有52位永春人从事教育工作。这些永春人来自永春县的14个乡镇。其中包括来自永春蓬壶镇的马来西亚华文教育运动的重要灵魂人林连玉先生。这些从中国南来的教书先生,一般至少都在祖籍地完成中学教育,其中林连玉即是集美师范的毕业生。马来亚独立后,吉隆坡永春人不仅在华小、中学,甚至在大专院校执教,例如前副会长蔡维衍博士曾在国民大学经济系任教。

独立以后,吉隆坡的永春人已经出现专业人士,律师、医生、会计师、绘测师、工程师等专业人士辈出。而这时期吉隆坡永春社群的组成结构在1970年之后已开始出现变化。1970年后愈来愈多吉隆坡永春会馆的会员是来自其他州属的第二、三代永春子弟。在大学毕业取得专业资格之后,因为前来吉隆坡就业而迁居吉隆坡。自独立以来的吉隆坡永春会馆理事会,总共出现了多位特许会计师。目前的领导层中,有四位特许会计师均来自柔佛州。另有多位医生、律师,以及工程师均非吉隆坡人,而是因学成后在吉隆坡就业而在落户吉隆坡。

永春人在迁徙马来亚后即有意识地透过下一代接受更高的教育,以便在未来取得更好的就业机会,以摆脱劳力阶层家庭经济困境。因此,许多农工家庭的第二代、第三代,均在事业上取得非凡的成就。吉隆坡永春会馆顾问刘国民法官祖籍为湖洋镇,在柔佛州麻坡武吉甘蜜长大。他在大马政府奖学金资助下毕业于伦敦林肯法学院;36岁时,再获得政府奖学金赴伦敦大学完成法学硕士,回来后就任地庭法官。因表现杰出过后被擢升为司法专员。在退休前受委上诉庭法官。此外,在刘国民之前,另一位永春久颜质端曾任西马首席大法官。由此显示永春人来马后,对子女教育的重视,以及对在地社会的发展做出适当调适,而造就了不少杰出的人才。

永春人擅于经商、重视教育和艺文活动,因此在为经济打拼之时,仍保持深厚的文化底蕴,但却不热衷于政治活动。因此,吉隆坡永春会馆成立九十年来,仅出现几位国州议员。创馆会长陈日墙的四公子陈修港中选为雪州第一届立法议会瓜拉雪兰莪县的州议员。14颜德尧于1964—1976年出任马来西亚国会上议员。祖籍东关镇,在雪邦出生的陈国伟,自1986开始即当上吉隆坡新街场区(选区重划分后易名为蕉赖国会选区)国会议员,迄今已连任九届,是国会最资深的人民代议士之一,曾任民主行动党全国主席与马来西亚首相对华特使 (属内阁部长级官职)。

另外,现任吉隆坡永春会馆会长郑福成曾受马华公会推荐为马来西亚上议员的议员,在党职方面曾经担任马华总财政一职。卢诚国曾经担任交通部长政治秘书,2004年中选格拉那再也国会议员,在党职方面曾经担任马青总秘书。蔡维衍博士曾任卫生部长政治秘书、雪兰莪州前任州议员李华民曾经担任巴生港务局主席,为吉隆坡永春人在政府机构中少数位阶较高者。现任吉隆坡永春会馆董事洪进达,于2013年当选民政党雪兰莪州主席。

吉隆坡永春人过去以从商者居多,唯在马来亚独立后,国家经济发展的转向,在工业化与现代化的政策下对各领域人才的需求也进一步增加,吉隆坡永春人因应时局的变迁,由外州或外县前来吉隆坡经商、就业者也有愈来愈多的趋势。目前的永春社群的就业型态已进一步的趋向多元化,不同于独立前由商人为主导的情况。

结论

吉隆坡永春人自二十世纪初即成为福建会馆的领导主干,虽然永春会馆迟至1924年才创设,但却是整个福建社群这个大帮组织之中,率先成立的地缘性会馆,显示了永春社群不忘建构本身所属社群的努力。当然,永春人在原乡的宗族网络是永春社群在吉隆坡能够快速重新建构的重要原因。

在吉隆坡永春人身上,可明确的追溯所属宗族的谱系。这点印証了冯尔康所说的中国移民本身就是一个善于建立自己的群体的民族的论点。他认为:“单个家庭的移民,也热衷于家庭活动,唯要经历一定的时间,创造了必要的条件,才能组成为宗族。事实表明单个家庭的迁徙,脱离原乡宗族,成为不在宗族群体的游离份子,但宗法思想是非常顽强的,现实生活又需要有个血缘组织,所以只要有了条件,无组织的族人就会联合起来,建立自己的群体,新的宗族就应运而生。” 15在雪隆地区的永春宗族组织就多达十余个。从吉隆坡永春人的发展脉络来看,宗族组织一不仅在移民过程起了重大的作用,移民之后仍然继续产生凝聚社群的功能。

吉隆坡永春人的谋生手段以经商为主。而这些南来的第一代以永春县城周遭的乡镇为主。原乡的经商文化,对南来的第一代涉足在地商业活动有着深远影响。 从拓殖一到建立商业网络,永春人禀持刻苦耐劳的精神,不畏艰苦的从苦力、拓荒的粗活开始干起,在橡胶种植业取得成就之后,亦涉足其他行业,以务实的经营态度在各领域皆站稳脚步。再加上永春人对教育的重视,许多农工家庭的子弟,透过接受高等教育而成为专业人士,经由教育的途径改善了家庭经济。因而在各个领域均有杰出人才冒出,对社会具有不小的影响力。

1 梁天成等编:《永春县志》,页428。

2 林博爱等:《南洋名人集传》(集2下),页13。

3《吉隆坡永春会馆特刊新厦落成开幕暨七十五周年纪念特刊》,页38。

4林博爱等:《南洋名人集传》(集2下),页156-157。

5林源瑞: 《漫步古城老街谈故事》,页172。

6梁天成等编:《永春县志》,页16。

7《马来西亚福建人兴学办教育史料》,吉隆坡:马来西亚福建社联合会,1993年,页424。

8笔者在《武吉巴西永德公冢记事簿》就发现这种现象。笔者之曾祖父名讳为“郑华真”,但在会议纪录上偶尔亦被称作“郑真”。陈管在岵山陈氏宗族的辈份为“礽”字辈,笔者认为,吉隆坡永春会馆建馆碑文上捐款者名单上的“陈礽管”应即是“陈管”。

9 南陈宗亲网:〈永春人海外拓殖志〉http://www.nanchens.com/xqxx/xqxx01/xqxx01084.htm

10 洪国平,《马来西亚半岛的农业与农村发展》,新加坡:教育出版社,1978年,页57

11 马来西亚华社研究中心网站http://www.malaysian-chinese.net/newsevents/baodao/318.html

12 《吉隆坡永春会馆特刊新厦落成开幕暨七十五周年纪念特刊》,页51。

13《马来西亚闽商精英辞典》,福州:《闽商》杂志社,页450。

14 《瓜雪暨沙白县福建会馆银禧纪念特刊》,页205。

15 冯尔康等著:《中国宗族社会》,杭州:浙江人民出版社,1994年,页272。