永春人在民国时期

移

民

海

外

的动因

永春人为何来到马来半岛?

离乡,是痛苦的决定

远渡重洋,是生命中重要的赌注

清末民初时期永春的社会经济

- 精耕农业与宗族社会

在中华人民共和国建立之前,永春仍然是仰赖农业为主的农业县。在民国25年(1936),全县非农业户共6272户,占全县总数的20%。而属于农户则有27047户,占全县总户数的80%,其中佃农就占了16634户。 1非农业户主要集中在城镇区,多半是小商、小贩和小手工业者,或从事运输、服务行业的劳动者。当然也有一些经商者也在乡下购置田产出租给佃农。而在乡下,也有大地主拥有大片土地,除了自已耕作之外,也出租给其他农户。

在清末至民国期间,永春的农业型态乃精耕细作的农业经济。所谓的精细农业是指在最小面积上获得最大的产出量,尤其在地少人多的情况下非要有精耕农业不可。 2这种农耕文化的形成,除了先天上永春因地形限制了可耕面积的开拓,人口密集也是必要条件。 3而造成人口密集的原因又系于亲缘和地着两个因素所形成的社会文化。

早在中国古文明形成的时候,人群的组织方式即有由亲缘和地着两种方式。4亲缘包括类亲缘,即使不是真正的亲缘,也号称是一家人。而地着则是居住在这片土地就不太变动,这是中国农业的特征,种地的生活本来就不能任意移动,安土重迁自古以来就是中国农民的特点。 亲缘一般是指以血缘关系做为纽带,而一些原无血缘关系者,因为求生存而进行联宗来促成社群的认同发展成一个宗族。唯永春的宗族絶大部份是由同一祖先所繁衍的子孙所组成的继承式宗族。

聚族、聚村而居,在华南地区的乡下极为普遍。主因是华南地区长期较少受到战乱影响,因而地方宗族的社会系统未遭到破坏。再者,因为远离中央,受到政府干预的情况较少,更有利于宗族的发展。永春宗族组织基本上都有各自的领地,尤其在乡区,整个社会结构就是由几个宗族组成。例如介福乡的就住着五个宗族。每一个宗族都已在那里繁衍了至少二十代。

宗族是以血缘做纽带的组织,在社会未受到外力干扰而发生动蘯之前,宗族基本上不会出现人口迁移的状况。因此,随着人口持续增加,宗族领地范围内的人均耕地就会愈来愈低,除非发生移民潮,人口的流失才会让人均耕地的增加。例如1949年因留在家乡人口大幅减少了四万多人,虽然耕地面积仅较民国二十四年(1935)略为增加,但换算人均耕地的结果却增加了约百份之四十。

明朝之后永春县人均耕地的变化

注:数据来自《马来西亚永春联合会银禧纪念特刊》,吉隆坡:马来西亚永春联合会,页1984,页83。

明朝永乐十年(1412)全县的耕地面积共233,944.3亩。到了清朝乾隆年间(1736-1795),全县的耕地面积反而降为208,022.75亩。民国二十四年(1935),永春耕地的总面积也仅有244,000亩。 5由此可见,永春的耕地在数百年来并未有太大的增长。永春境内山多田少,百分之八十为山地。各种土地的比率大致可概括为“七山二杂一分田”之说, 6平地仅占总面积之10%,另外20%则是可种植农杂的丘陆地或山坡地,也因此在永春境内的山区才出现不少梯田和谷田的景致,这即是永春人克服耕地不足,化山地为田地的结果。但大量的梯田是在中华人民共和国建立之后,在社会稳定,人口不再外流的情况下,为增产粮食才进行开发的。

永春的可耕地面积虽少,在太平盛世时期,倘有能力满足当地人口的粮食需求。 因而在鸦片战争前,永春地区并未发生大规模人口迁移的情形出现。即便是有离乡背景的案例出现,大多数也是到外地经商谋利,基本上并不会举家或举族往外迁徙,大多数的例子是将妻小留守在老家,只身或与同乡到外地打拼,稍有积蓄即返回故里,如果有所选择,絶大部份的外出者都倾向于留在家乡终老。介福乡扬美郑氏宗族第十三世的郑通栽这一个家庭,自1862年开始连续五代共十二人均往马来亚谋生。除了两人客死异乡之外,其余均返回故里终老,完成落叶归根的心愿。 7但在时局变迁,在海内外的历史因素变迁下,永春人被迫远走他乡,在海外重新建构另一个永春社会。

2. 贫富差距的社会经济

在民国二十五年(1936年),永春总农户中自耕农仅占14%,半自耕农占25%,佃农占61%。从数字中可看出没有土地的佃农占了总农户的六成以上。当欠收时,首当其冲的必是佃农的生计马上陷入困境。“农民生活水平很低,一般农家三餐都是稀饭,只有大忙或逢年过节时才吃一餐干饭。不少农家一年四季的主粮是地瓜、地瓜干、地瓜渣和其它杂粮,有的三餐难以维持,靠借贷过生活。遇上天灾人祸,则家破人亡。” 8这是《永春县志》对当时农村的情形做如此记载,反映出当时农民生活条件的恶劣。

1949年,永春县的总人口达18万人,但人均耕地1.41亩。在国民党掌政时期,永春人民备受贫富差距和社会动乱的冲击,当时的地主占总户数的2.35%,拥有土地17,103.25亩,占全县耕地的6.25%。占人口85.5%的农民所拥有耕地却只占全县耕地的45.81%,其中占人口33%的贫雇农的耕地只占总耕地的11.7%。 9从数据可看出,永春贫富差距已严重失衡。再者,鸦片战争之后,由于中国败于列强之手而需支付巨额赔款,从而进一步加重农民的负担。 10在地方政府官员与大地主勾结的情况下,主要的赋税负担就转嫁到农民身上。大量福建和广东两省中国农民因不堪地主及政府税吏的压迫,因靠海并且已和海外建立连系网级,许多农民选择南下马来亚和新加坡另谋出路。

此外,从一些永春的族谱和世系汇志的记载,亦可看出民国时期永春农村的收成概况。扬美郑氏宗族成员郑夏骋,在记述中国老家的情景时如此写道:“仙奴公开族至今,已历十有九代,凡四百多年间,以土质较贫瘠薄故,故绿野平畴,连山绝壑,而五谷之收,杉竹之利,稍有逊色,是美中不足者欤!因此吾乡人之日常生活,除胼手胝足,操作负荷外,为自身子孙计,不得不另谋出路,而向南洋求发展也。” 11可见粮作欠收亦是迫使永春人往海外迁移的要因。

介福乡经济的拮据,导致当地人民为改善家庭经济,早在清朝咸丰同治年间就冒险到海外谋生。而不少南迁者在民国初年到马来亚谋生后曾一度再回乡,却因为介福乡的生活条件恶劣,再加上土匪扰乱,破坏社会治安,不得已再度折返马来亚。根据永春县政府侨务办公室2006年所进行的统计,介福乡的国外人口有20,622人,国内人口仅有9,199人。 12这里所指的国外人口包括祖籍地为介福乡但本身却在海外出生的华裔。这个数据应足以反映清末民初时期以来,介福乡大量人口已往海外迁徙的实况。而在桃溪流经之地区—五里街、岵山、石鼓、桃城、东关及东平等商业活动最为活络的几个乡镇,更因地处交通要道,易受土匪侵袭,人口外流更为严重。

永春人往海外迁徙的历史背景与原因探析

1.永春人与外来文化之接触

闽南的地理位置在中国是属于边陲地区,在这样的区域,虽然没有核心区域的政治权力,但却有核心区域所缺乏的社会权力。在经济发展方面,边陲地区只在有限的程度上参加整合交换网,基本上保持了区域的自足性,在特殊的情况下,甚至还参加了附近国际上的经济体系。 13因此,在边陲地区的个人亦拥有较大的自由度与国外接触。

当然,这边陲地带拥有的自由度,并非当地人民往海外迁徙的唯一条件。出洋的便利性、与海外联系网络的建立、航海经验与技术的积累,才是驱使边陲地带引发移民潮的重要因素。明清至民国时期,中国的权力核心在两京,华北、华中及华南、西北、西南均是中原以外的边陲地带,但是华南地区的移民潮远远超过其他边陲地区,这是因为华南地区的沿海港口城市很早即与海外建立联系网络,其中泉州曾在宋元时期成为与埃及的亚力山大港齐名的世界性大港 14,被称为海上时期已是海上丝绸之路的起点。永春与泉州因有水路互通之便,有机会孕育出海洋历史文化。

自古以来,中国的行政中心的设置多半以地势平坦或负山临水交通便利为第一条件。而在南方因地势多山,水路畅通的地方便成为首选。晋江、安溪、南安和永春这些州府县城都是负山面水的地点。在陆路交通不便之时,水路成为对外连系的重要路径。当然,在成为地方行政中心之前,该地方肯定是个人潮聚集,更是货物交换流通的地点。

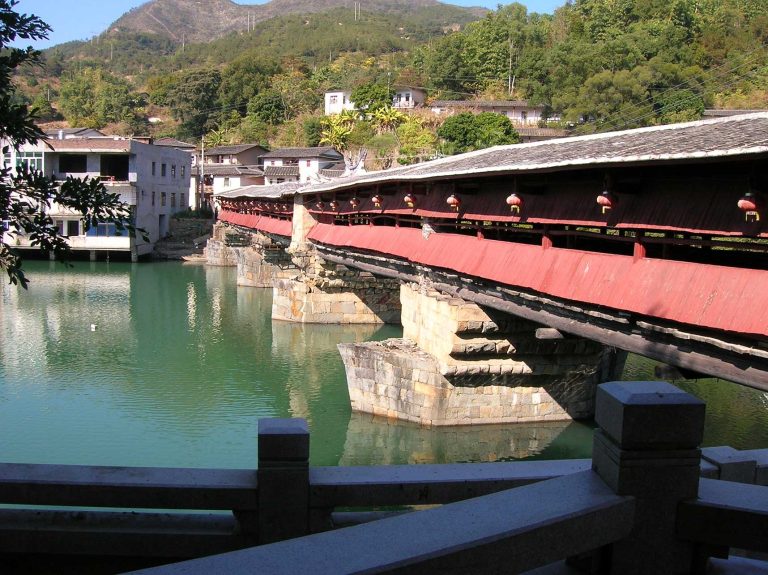

如前所述,永春建县前在唐长庆二年(822)或宝历年间(825-827)已经设置了桃林场。场在当时是农民将农产品与生活必需品互相交换的场所,这即表示,永春的商业活动在唐代已经出现,而最早的市场即是在桃林场,也即是今日石鼓镇的桃场乡。桃场乡的位置即在桃溪旁,桃溪为永春境内最主要的溪流,是永春通往泉州唯一的水路。在当时陆路交通还处于不发达时刻,桃溪成了永春对外连系的重要命脉。根据《永春县志》所记载,留从效之子留居道于949年五代末年到交趾(今日之越南)经商,是目前有文字记载的首位出洋永春人。时间落在桃林场升格为桃源县(933)及永春县(938)之后。留从效被南唐李璟授予清源军节度使,后来再封为鄂国公、晋江王。他素来提倡对外贸易,鼓励当时的永春人把陶瓷铜铁销售到海外。 15那时期桃溪直下可途经南安再到泉州。

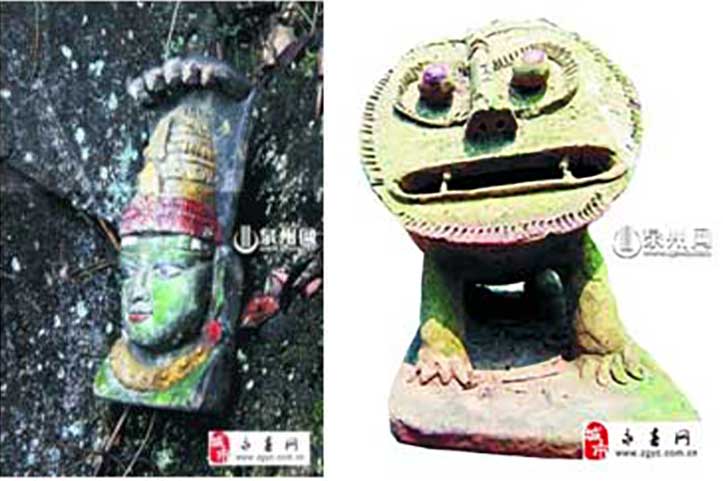

永春受到外来文化影响的时间可能要比留居道赴交趾的时间(949)还更早,其中永春外山乡云峰村的云锋古剎的印度神像和石狮子的塑象即是个例証。相传天竺寺是由天竺真人所建。而这位天竺真人应是在唐代天宝间(742-755)由印度进入清源郡(干元元年称泉州)。 16从目前云峰寺留下的神像和石狮子进行推断,很可能是从泉州传到永春。尤其该尊神像为毗湿奴神像是印度三大神之一。当年,印度教传入中国后,与佛教融合,泉州的不少佛寺内至今还能看见印度教的神像。17

云峰古剎的留下的证据,说明了泉州这一个历史上海丝之路的起点是将外国文化传入中国的窗口,但云峰古剎所在地点是永春最东边的外山乡云峰村。那里距离桃林场超过四十公里,并且又不在有水路的所在范围内。究竟这外来文化是何时传入永春?迄今仍未找到明确答案。但可以证实的是,永春很早即已受到外来文化的影响。五里街一些商人在清末民初时期已到海外经商,发迹后返回故里盖豪宅,建筑风格深受东南亚影响。

云峰寺留下的神像和石狮子

资料来源: 南陈宗亲网

http://www.nanchens.com/xqxx/xqxx01/xqxx01075.htm

五里街融和东南亚风格的树南山庄

资料来源:郑名烈摄于五里街。

2. 匪祸 —— 清末民初永春引发移民潮的推力

永春属于内陆县,虽然出洋历史久远,但也仅限于经商者、到海外谋利者等少数群体才会冒险远渡重洋到海外。永春的乡区一直是典型的农村社会,人民基本上不会任意迁徙,在民国之前还保存着完整的宗族组织。但民国之后,国家经济恶化,民军、地方军群起扰乱社会,治安开始败坏。为保生命安全,许多人选择出洋另谋出路。 而东南亚是永春人主要的移居地,主因是距离较近,同时对海上航道的熟悉, 并且有许多水客在鸦片战争后已在东南亚建立连系网络。

如前所述,永春的海外人口的祖籍地主要分布在永春东半部的乡镇。而西半部的一都、横口、下洋、坑仔口、玉斗、呈祥及苏坑等乡镇,国外人口的比率较低,其中一都、横口、下洋及玉斗在2006年的海外人口还不及1000人。这些地区大部分为高山峻岭所占据,交通不发达,大部分地区在民国时期只能依靠步行进入,接收外来讯息较少。再者,因远离县城,所拥有资源较为贫瘠,却因此在民国时期较少受到土匪的侵扰。因此,永春西半部乡镇缺乏促成移民潮的推力。反之,东半部则因是永春商业中心所在,自然成为土匪豪取强夺的目标地。再加上有桃溪对外连系,在海外有亲朋戚友的呼应下,以及国外殖民地政府进行新事业的开发,对大量人力的需求所产生拉力的作用下,自鸦片战争后掀起四次移民潮。

永春人经历的四次出国潮,基本上都和地方社会的动荡有直接的关联性。首次的出国潮起因于林俊起义失败,其亲属和部属因遭清政府统治阶级派兵镇压,霞陵、云峰、西向、桃场、东山、社山及石鼓等村先后被围剿。 18林俊为永春霞陵人,于咸丰三年(1853)起义后即攻占德化县城,随即攻克永春县城。依据闽浙总督王懿德的奏报,跟随林俊攻占永春县城的民众,人数多达四、五千人, 19可见他在当时拥有一定的群众基础。唯林俊起义仅几年光景即宣告失败,1857年7月21日,林俊在顺昌仁寿乡仁寿桥被清军开枪击中身亡。自此其部属四处潜逃,其中有者逃往东南亚。20

自林俊起义事件后,永春地区经常发生人民聚众占据山寨的事例,地方治安开始恶化。因中国幅员广大,加上当时清政府的腐败,地方势力趁机崛起,经常与颁布苛捐杂税的地方政府对抗。1891年爆发由陈拱领导的农民抗盐税斗争,引发福建陆路提督孙开华调兵“剿办”。 21这时期整个中国大环境其实因国力的衰弱,导致对地方的控制力度也大为减弱,尤其远离中原的边陲地区。当然,人口的增长亦导致粮食的短缺,人民承受不住巨大的生活压力时就会群起抗争,地方民间势力也开始兴起,有者集结成为打家劫社的匪帮,导致民国以后,永春政府无力维持社会治安问题,土匪与军阀对平民百姓的欺压,对百姓任意敲诈盘剥。无力与这些军匪对抗者,不得已只能选择往海外迁徙。马来西亚永春联合会之创会会长李延年的兄长李家耀及郑兼三,即曾在召开南洋各埠永春乡会代表大会,推举代表回中国向福省政府请愿,促派正规军到永春诸乡剿匪,以苏民困。 221928年7月15日吉隆坡永春会馆领袖也在当年的特别大会中商议援助地方政府扫除故乡匪祸一事,并议决捐出三万元军费请国民政府派军队前往剿匪。23

国共内战时期,国民党大肆抓壮丁,抗日战争胜利后国民党征兵征粮亦是引发民国以后的出国潮之另一原因。在永春民间和海外侨亲的往来书信中,可发现到当时的老百姓如何尝试透过关系疏通闽南军匪头目,以取得挂名式的服务证章或志愿兵证章,藉此免除被政府抽壮丁的案例。二战前麻坡永春会馆的领袖郑友专于1938年8月12日在写信给留在家乡的长子郑木水时如此说道:“因惊抽壮丁一事,见信切求春进叔仝往德化县,请求张承福先生帮忙向旅长雄南先生求出一挂名式服务证章或志愿兵证章,可免壮丁之列抽签或着开。费多少亦无仿艾,尔父昨经致函德化县内承福拜托为吾儿设法定着好势……”。24

张承福是德化西山村人,年轻时曾经旅居南洋,后来返回祖籍地才加入张雄南的民军,成为张雄南的部下。 25郑友专当时已在马来亚的麻坡经商有成,其长子郑木水留在永春介福乡的老家看守家业,因家中经济富裕,尚有能力用钱去免除国民党征调兵役。对于大部份处在水深火热的永春人民而言,出洋是逃离兵役的唯一出路。

清政府垮台之后,闽南地区战祸不断,尤其在1911年至1949年期间,土匪、军阀之间的战斗,以及地方土匪横行,不时欺压老百姓,直接冲击当地人民的生活。 26在闽南地区的大土匪常以“民军”自称,凭借武力割据一方,并迫使地方政府承认他们的地位。国民党政府因正逢军阀割据的处境而自顾不暇,对于地方政府勾结民军、土匪欺压百姓之事并无力去管控,甚至有些土匪竟被政府委任为大警备司迫击司令,进驻永春后,日为军,夜为匪,在一些地区的军队脱下军服后摇身一变就成了土匪。 27因此,当国民党的势力抵达福建之后,有些土匪就被收编为国军。这些国军或民军在掌握了权力后,更是派捐派税,为所欲为搞到闽南地区民不聊生,其中又以陈国辉带给当地社会的冲击最大。

民国时期,永春地区所颁布的各种名目的税捐,大部份都是陈国辉指示下所派征的。民国期间,永春地区的颁布与强制派征的税捐名目不尽其数。按《永春县志》的记载,民国期间,永春地区所进行课征的税目就多达四十四项。除了例行的税务之外,其他和生活起居、生老病死有关连的事务也都被纳入课征税务的范围,诸如烧香、养猪、嫁娶、棺材等等都成了被课征的项目。许多当年由永春迁居到东南亚的年长者,均对于陈国辉、张雄南等土匪的恶行记忆犹新。他们当年即是不堪土匪、地方军和县政府的苛捐杂税,再加上无力与土匪、地方军对抗之下才远走他乡。

在国民党掌政的近四十年间,在永春、德化、安溪、及仙游等地区除了本身的民军之外,尚有农民自卫队、民团等地方武装单位。另外在永春地区活动的土匪除了本县的匪帮之外,还包括来自南安、晋江地区的其他土匪。在期间进驻永春的政府军就有包括许多不同单位的部队。例如省督军、省保安团、驻粤桂军、北洋军、东路北阀军、国民革命军、海军陆战队等等。更重要的是,外来军阀与本土民军为争夺地盘经常发生战斗,时间短者仅数月或数日,较长者则长达二年多。民兵、土匪与军阀时而结盟,时而分裂,时而又发生叛变,导致战事连连。有关民国以后,土匪与军阀在永春地区扰乱社会秩序与破坏地方治安的重要案例如下;

永春地区土匪与地方作所造成地方之祸害28

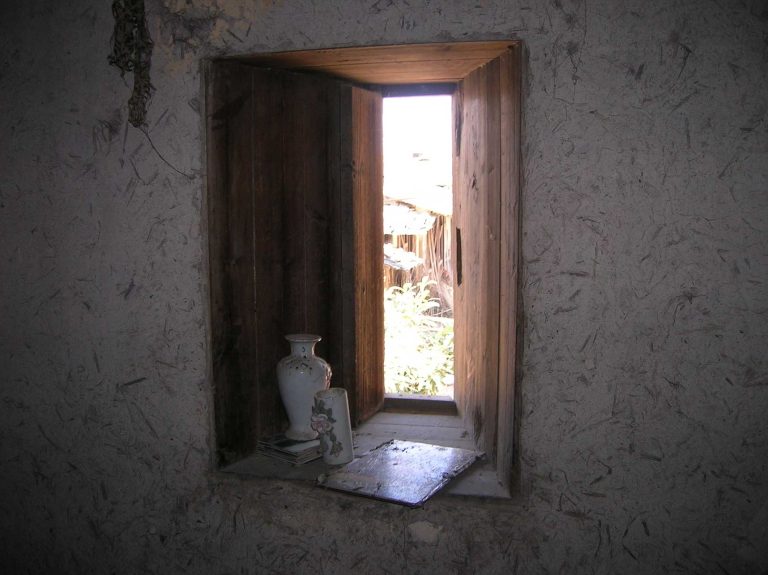

防范土匪入侵的永春乡下土楼

土楼的窗户内宽外窄,一来防土匪从外进入,二则利于从内往外逃

资料来源:郑名烈摄于介福乡

3. 永春人出洋的路线

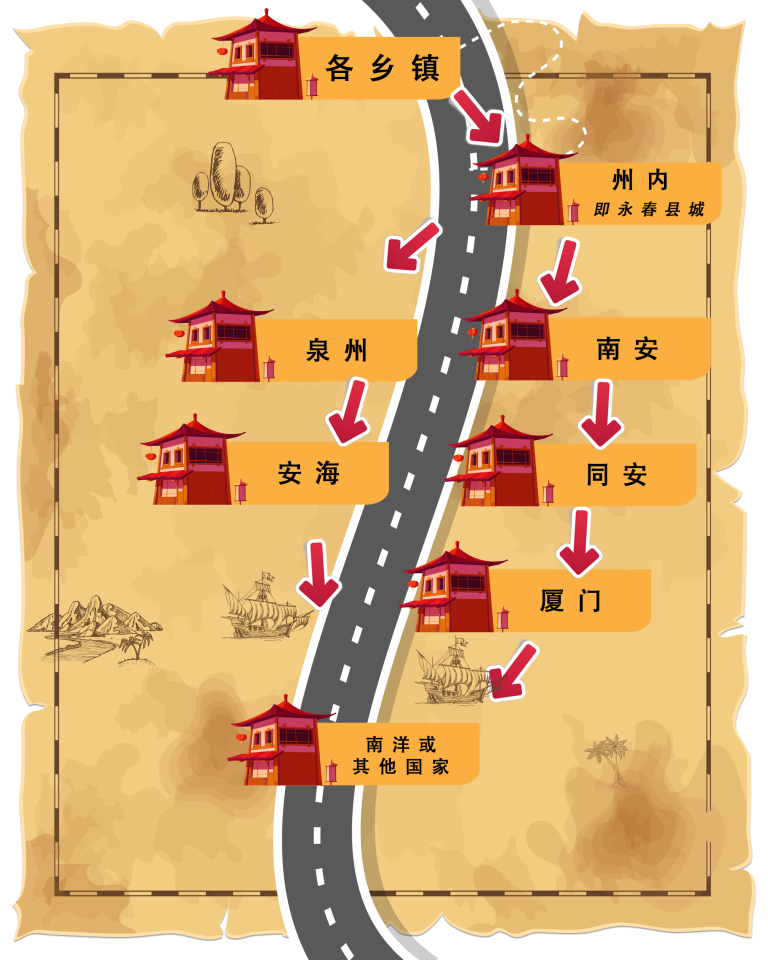

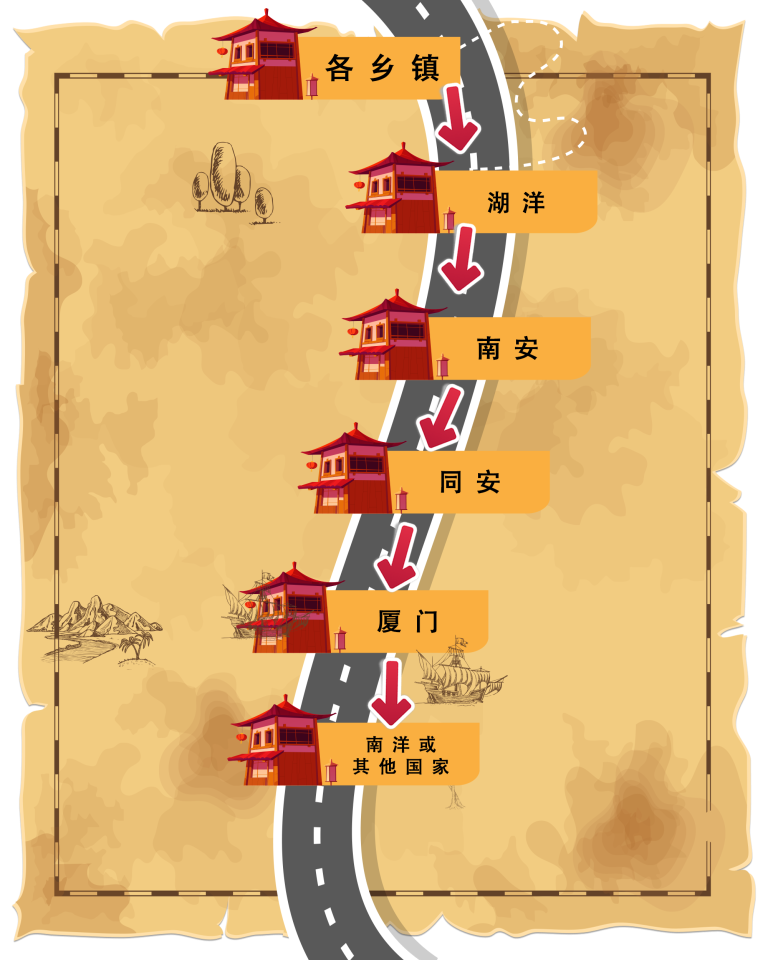

永春的地理位置处于福建省中部沿海与山区的交接地带,是沿海与内地衔接的重要枢纽。早在五代后期至宋初,曾是山区和沿海货物的中转站。其中尤溪(包括现在的永安、大田的部份地区)、德化一带的土产都是肩挑到永春,然后经由桃溪水路运到泉州。而沿海的海产(主要为食盐)亦由桃溪水路运到永春,然后肩挑到山区各地。在民国九年(1920)永春开始修建公路之前,水路对永春而言是非常重要的对外联系通道,水路相对于陆路更具方便性。再加上当时土匪横行,行走水路的安全性要高于陆路。有关清末民初时期,永春人出洋所走的路线如下:

陆路

在民国九年永春还未有汽车之前,30从永春取道陆路出洋只能采用徒步的方式到泉州或厦门。自永春到泉州或厦门有两条路线供选择,路线一是先进入县城再往泉州走,抵达泉州后由安海港出发,或者入县城后途经南安再下同安,最后在厦门上船出洋。另一条路线则是不入永春县城而直抵湖洋,再途经南安、同安,最后抵厦门,由厦门港启程到海外。31

海外永春人的分布

鸦片战争后,华南地区的人民往海外迁徒的主要原因是为了谋求生存和发展。与此同时,清政府改变了闭关自守政策,开放“海禁”亦是促成了闽粤人民大规模出国的重要条件。但更重要的是,西方殖民者和西方国家因在海外进行新事业的开发,需要大量廉价劳力,而放寛中国人入境的条件,这是闽粤地区掀起移民潮的外部因素。32

马六甲永春会馆建于1800年33 ,以及三宝山上仍保存在七座十八世纪至十九世纪鸦片战争前永春籍的坟墓,说明了永春人在鸦片战争前,已在马六甲建立了社群网络。

鸦片战争后,已进入移民海外的条件更为充份之时期,掀起了持续性的大规模移民潮,直至1949年中华人民共和国成立为止。约莫一个世纪的时间,有不少人往返海侨居地和祖籍地之间 ,但选择在海外扎根者为数不少,并且分布在世界五大洲均有之。

1840年前三宝山之永春籍坟墓34

依照中国永春县政府于2006所做统计,中国以外地区的永春人多达120万人,主要是当年从祖籍地往海外迁徙者的后裔所组成,并且絶大多数都已成为所在国的公民。其中在马来西亚就超过70万人,比永春县目前的人口还要多。 35总计,中国和中国以外地区的永春人多达172.82万人。

永春人主要的分布地区36

结论

福建省因自然地理条件与内陆被重山峻岭所阻隔,海洋逐成为对外联系的唯一出口。位于福建西南处的永春虽是个内陆县,但却因有桃溪这条水路之便,早在一千年前即已经由桃溪与外国进行连系与贸易。因此,永春人很早即已累积了出洋与航海的经验。

清末民初时期,永春和其他地区同样面对社会治安不靖、农民受地主压迫、政府苛捐杂税等生活冲击。其中永春地区的土匪对当地人民生命财产构成巨大的威胁,迫使许多人往海外迁徙。当然,除了这些推力的驱使之外,海外移居地又存在对劳力的需求,以及桃溪这条水路提供了永春人出洋的便利性,才是掀起移民潮的不可或缺的重要条件。

1 梁天成等编:《永春县志》,页153。

2许倬云: 《中国古代文化的特质》,台北:联经出版事业公司,1986年,页25。

3 许倬云: 《中国古代文化的特质》,页24。

4 许倬云: 《中国古代文化的特质》,页24。

5梁天成等编:《永春县志》,页199。

6 梁天成等编:《永春县志》,页3。

7 郑世智整编:《桃源永春介福扬美简史》,永春,2007年,页7。

8 梁天成等编:《永春县志》,页153。

9 林士农主编:《永春简史》,北京:中央文献出版社,2011年,页58。

10 颜清湟著,粟明鲜、陆宇生、梁瑞平、蒋刚译:《新马华人社会史》,北京:中国华侨出版公司,1991年,页2。

11 郑夏骋等编:〈族侨旅外发展史〉,《福建永春扬美郑氏旅外族侨世系汇志》,麻坡:福建永春扬美郑氏旅外族侨世系汇志编委会,1955年,页4。

12《永春县2006年重点侨情调查汇总一览表》,永春:永春县外事侨务办公室,2006年。

13 许倬云: 《中国文化与世界文化》,桂林:广西师范大学,2005年,页135。

14 吴幼雄编:《泉州史迹研究》,厦门:厦门大学,1998年,页62。

15 梁天成等编:《永春县志》,页8-9。

16 南陈宗亲网 :http://www.nanchens.com/xqxx/xqxx01/xqxx01075.htm

17 南陈宗亲网 :http://www.nanchens.com/xqxx/xqxx01/xqxx01075.htm

18 林士农主编:《永春简史》,页68。

19 黄志中:〈《永春县志》记载林俊义的几处讹误〉,《永春文史资料》1983年第一辑(总第四辑),页33。

20 《永春县基本侨情》,页2。

21 梁天成等编:《永春县志》,页17。

22 《马来西亚永春联合会银禧纪念特刊》,吉隆坡:马来西亚永春联合会,1984年,页98。

23《吉隆坡永春会馆会议记录》,吉隆坡:吉隆坡永春会馆,1928年,第一册,页9-11。

24 〈郑友专家书〉,1928年。

25张金标主编:《德化张姓志》,德化张姓志委员会(http://blog.sina.com.cn/s/blog_4a84282201008ce3.html)。

26梁天成等编:《永春县志》,页18-28。

27颜春木:〈民国时期永春民军概略〉,《永春文史资料》1988年第一辑(总第八辑),永春:文史资料研究委员会,1988年,页27。

28颜春木:〈民国时期永春民军概略〉,《永春文史资料》1988第一辑(总第八辑),页24-27。

29郑名烈:《永春扬美郑氏宗族在马来西亚的重建与发展》,吉隆坡:拉曼大学中文所硕士论文,2011年,页266。

30梁天成等编:《永春县志》,页413。

31同注45。

32《永春县基本侨情》,页3。

33林源瑞:《漫步古城老街谈故事》(上集),马六甲,2010年,页170。

34第1至3项参见黄文斌:《马六甲三宝山墓碑集录》,吉隆坡:华社研究中心,2013年,页57。

35第4、5项参见黄文斌:《马六甲三宝山墓碑集录》,吉隆坡:华社研究中心,2013年,页76。

36第6、 7项参见《马六甲三宝山抄碑资料》,1985年。(注:本资料乃当年马六甲一群华校教师在捍卫三宝山运动后进行的抄录三宝山墓碑的计划成果,唯最后未出版)

37《永春县基本侨情》,页3。

38资料来自《马来西亚永春联合会五十周年纪念特刊1957-2007》,吉隆坡: 马来西亚永春联合会,2007年,页149。