华文小学

从文良港中华小学(1919年)、中华女校(1924年)、

黎明女校(1929年)、蕉赖九支华小(原称培植小学,创立于1934年)、

峇都喼侨民小学(1935年)、文良港民义小学(1943年)、

中国公学、国民学校(已关闭),以及桃源夜学等学校,

永春人在建校与发展过程中居功至伟。

英殖民时期,英殖民政府采取分而治之策略,英政府着眼的是马来亚的天然资源与原产品之经济利益,利用中国闽粤两省低廉的劳动力投入在树胶种植和锡矿的开采上,对于本区域内部的政治事务却消极以对。以上因素促成了中国移民拥有更大的自主性去保存传统文化习俗,更因为华人高度聚居的结果,对于子女教育产生需求而催化了办学浪潮。永春人因在原乡生活的贫苦,初到他乡自然秉持克勤克俭的传统精神。然而,对于兴学办教却从不落人后。永春社群在吉隆坡办学的精神,是马来亚华人办学的缩影。从永春人积极捐助中小学和大学的精神,可看出马来西亚华社对教育重视的态度。

永春人在吉隆坡华社的人数虽然仅只是小社群,但在吉隆坡地区的二十余所华小的创办过程中,永春人却扮演着重要的角色。吉隆坡永春人在二十世纪初,即开始投入办学工作。从文良港中华小学(1919年)、中华女校(1924年)、黎明女校(1929年)、蕉赖九支华小(原称培植小学,创立于1934年)、峇都喼侨民小学(1935年)、文良港民义小学(1943年)、中国公学、国民学校(已关闭),以及桃源夜学等学校,永春人均在建校与发展过程中居功厥伟。此外,坤城女子小学在二战结束后的复校工作,永春人也做出不少贡献。1

文良港中华小学为吉隆坡中华独中的前身。1919年,南安籍的洪启读、叶养骞及永春籍的黄重吉等福建社群领袖因不忍当时在峇都律至文良港一带众多失学儿童流浪街头,于是与陈炳堃、谢建午、曾兴汉等人发起创办中华学校。2黄重吉当时还不到三十岁,但已在文良港经商有成,在吉隆坡华社开始崭露头角。

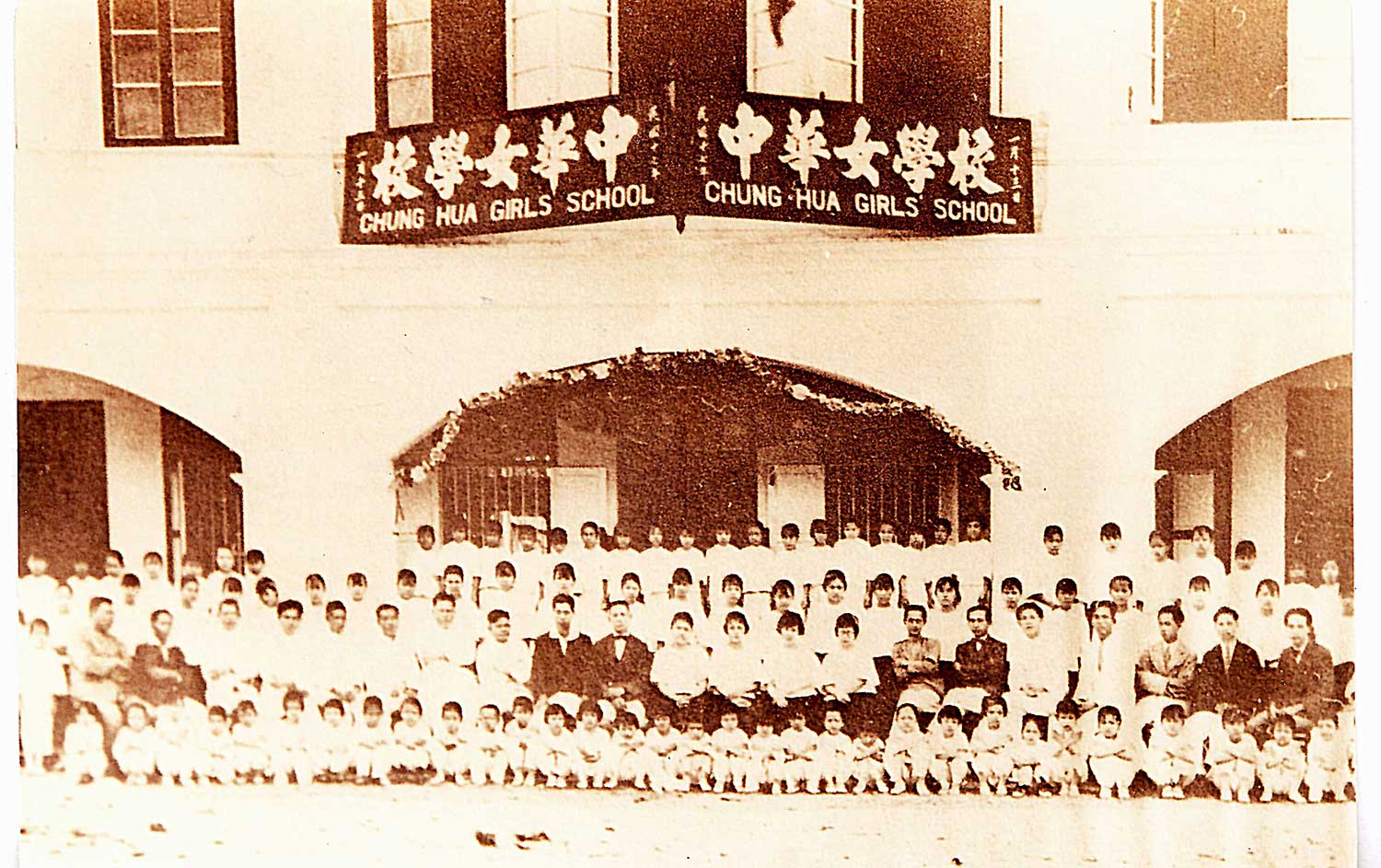

吉隆坡文良港中华学校成立于1919年, 黄重吉为其中重要的创始人,图为1921年开学礼上师生合影。

资料来源:马来西亚华社研究中心

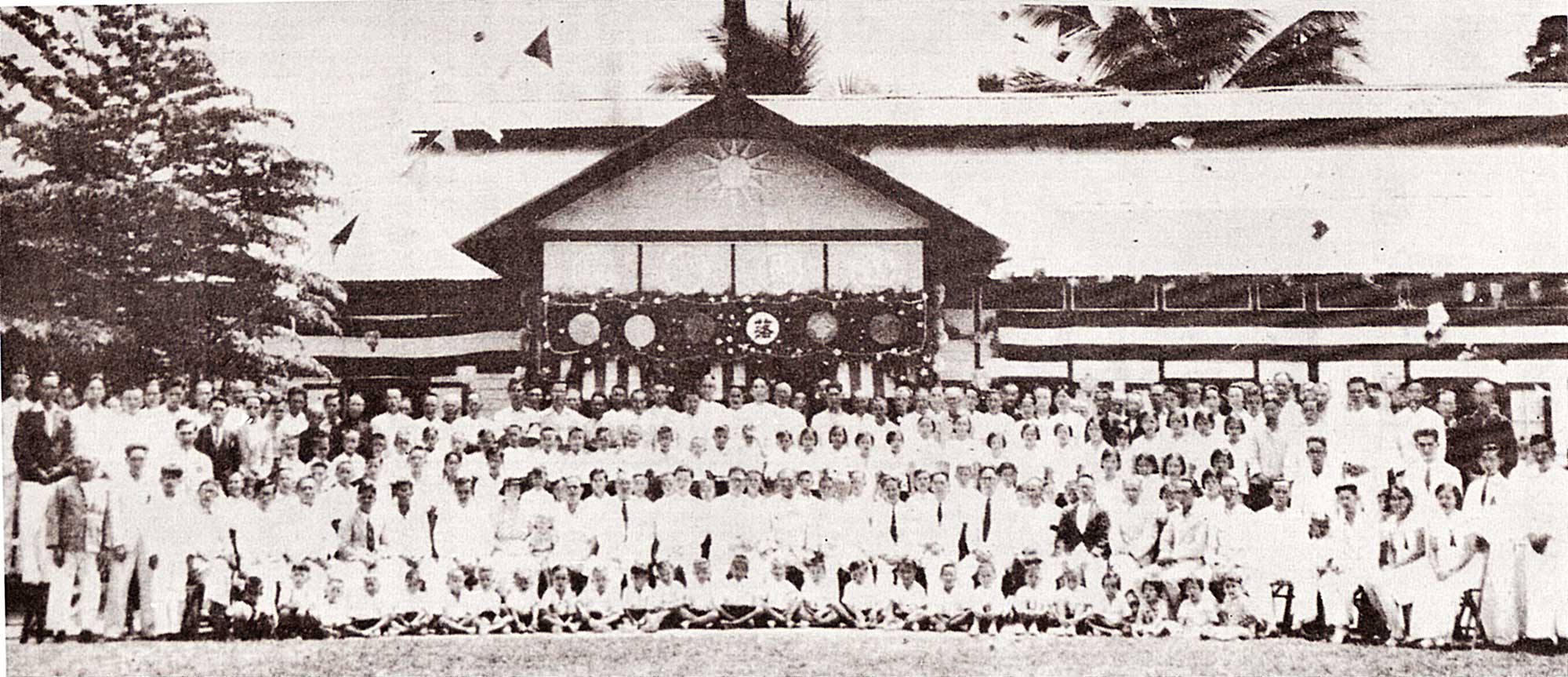

中华女校创立于1925年由雪兰莪福建会馆创建,洪进聪、黄振秀、黄重吉、陈仁堧、陈喜启、林世邦、林邦玲、颜滂祜等吉隆坡永春会馆领袖均参与其中。

资料来源:马来西亚华社研究中心

国民学校为雪兰莪福建会馆于二战前开办的华小。李家耀南来先在新加坡教书,过后转来马来亚定居,1929年接受邀请,出任雪兰莪福建会馆创办的国民学校校长。当时该校不少董事为永春人,如陈澎相、陈日墙、黄重吉、黄振秀、林世吟等人。

黎明女校创立于1929年,最初座落禧律(Hale Road)2号及4号楼上。创校初期永春人较少参与校务。4二十世纪初,吉隆坡甘榜峇鲁一带为永春人较为集中的地区,黎明女校是最靠近甘榜峇鲁的华小,因而许多永春子弟都到黎明女校就读。1939年,董事会改组,永春籍的陈沧相出任董事长,陈喜启担任总务,林有镜担任财政。此外,尚有陈云祯、苏谅等永春先贤出任董事。这时期永春社群的经济势力已经大为提升;除了成立永春会馆之外,多位永春社群的领袖已成为雪兰莪福建会馆的领导核心,对吉隆坡华社建设的参与度颇为积极。

自1939年开始,黎明女校的历任董事长大部份均是永春人。1941年颜端祜接任董事长。战后复校,陈云祯担任董事长,董事黄永焮在复校期间出钱又出力。1950年,黎明女校迈入重要的里程碑。因学生人数激增,在当时南安籍的董事长李南枫的倡议下,黎明女校开始建校计划。由李成枫、李延年、美盛有限公司的两位股东郑棣和颜德润等人集资,并由陈喜启协助募捐工作,购置了安邦路136号洋房地段做为校舍。郑棣与李延年合捐五万令吉,再加上黄永焮、邱祥炽及黄振秀等吉隆坡永春社群领袖的慷慨解囊下,该座洋楼被装修成新校舍。

1951年,邱祥炽认为学校是非盈利组织,建议将黎明女校的地段注册为“Lai Meng Girls’School Association Sdn Bhd”。5正因为邱祥炽的远见,黎明女校拥有独立的产权,致使后来的迁校计划,得以用高价将校地转售给私人发展商,得到充裕的资金在武吉加里尔完成购地建校的大工程。1969年大选后,吉隆坡发生严重骚乱,黎明女校被不法之徒放火烧燬。董事会策划进行重建工作,期间李延年、郑棣、陈喜启等永春先贤扮演关键的角色。

黎明女校历届校董中有着“父传子”传承办学的特殊现象。黄振秀之子黄茂桐、郑棣与其子郑景新、颜德润之子颜永智律师,以及邱祥炽之子邱维斌,均延续上一代对黎明女校积极付出的精神,在黎明女校董事会担任要职。永春人这种两代人接力办学的案例也在其他学校出现,例如林邦玲与他两个孩子林维德、林维和先后出任中华独中的董事;黄振秀与黄茂桐父子先后亦在中华独中、坤成女中担任董事。

1951年黎明女校新校舍开幕

资料来源:马来西亚华社研究中心

黎明女校1939年改组后的董事长陈沧相

资料来源:吉隆坡永春会馆提供

1969年513动乱,黎明女校校舍被不法之徒烧燬

资料来源:《吉隆坡黎明女校80周年纪念刊暨第60届毕业特刊》,页24。

1971年重建后的黎明女校校舍

资料来源:黎明女校提供

吉隆坡蕉赖九支培植华小,后来改名为蕉赖九支华文小学

资料来源:马来西亚华社研究中心

蕉赖九支华小创办人陈石相

资料来源:《马来西亚福建人兴学办教育史料》,吉隆坡:马来西亚福建社团联合会,1993年,页424

1935年创办的峇都喼侨民小学,主要创办人为黄公凯、林邦武、黄昆仑、李克声等人,大部份都是永春籍的先贤。林连玉于1942至1943年期间曾在侨民小学掌校。7文良港民义小学于1943年为疑有马共背景人士所创立,但在1948年实施紧急法令时,有关人员逃入森林,学校操作停摆。过后由林世吟、张云谭、林添良等热心教育者承办。8林世吟当时为吉隆坡永春会馆理事,同时也是尊孔学校的董事与中华学校开办中学部的发起人之一。在1938年曾担任国民学校、中华学校及中华女校三校董事联合会的总务,以及尊孔中学司理等要职。9

1935年创办的峇都喼侨民小学,主要创办人为黄公凯、林邦武、黄昆仑、李克声等人,大部份都是永春籍的先贤。林连玉于1942至1943年期间曾在侨民小学掌校。

资料来源:马来西亚华社研究中心

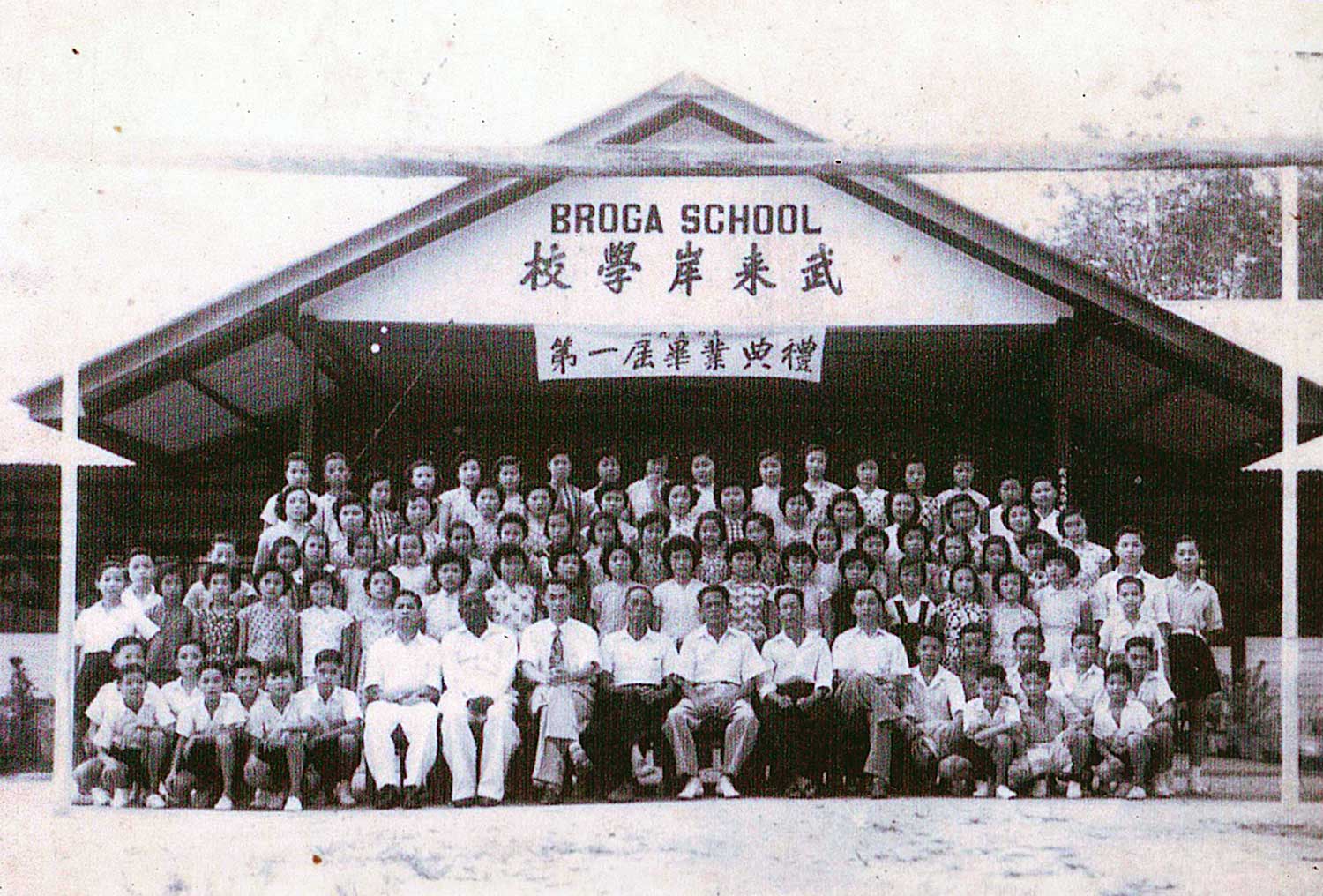

武来岸在二十世纪初已有闽、客帮公民学校、中华学校等 。二战后武来岸地区被英殖民政府列为首个“马共黑区”,华校被迫关闭, 至五十年代始获注册成立武来岸学校。图为1954年武来岸学校第一届全体毕业生合影

资料来源:马来西亚华社研究中心

二战后,有感于战争导致许多青年失学,1954年在林连玉的建议下,吉隆坡永春会馆董事部通过创办桃源夜校,收容失学及职业青年,培育人才,以应社会之需。12桃源夜校于1955年元月10日开学,学生共有198人,上课地点就在吉隆坡永春会馆。

自二十世纪初以来,吉隆坡永春社群并没有停止华小的建设工作。永春人积极对华文教育做出贡献的要因之一是建立在经济势力稳建增长的基础上。马来亚独立后,在寸土如金的吉隆坡献地建校的例子非常罕见,而黎明女校的董事黄隆生即献地供坤成二小建校。

13另外,领导华小董事会,亦是吉隆坡永春人在二十一世纪后对华文教育做出的具体贡献。吉隆坡永春会馆会长陈金地就曾任尊孔华小董事长。前会长郑福成同时担任安邦二小与循人小学的董事长。陈达真女士则是坤成一小董事长。

1 林有虞编:《马来西亚全国华团华校发展槪况(第九部全国华校与彭亨华团,槟城:永恒印刷文化有限公司,1994年,页D139。

2 林有虞编:《马来西亚华校热心教育人士与国民型中小学大全》,槟城:文化印刷有限公司,1982年,页X38。

3 《吉隆坡安邦路中华女校华文小学校史》(http://www.sjkc.com.my/school/sch/history.asp-id=62.html)

4 《吉隆坡黎明女校80周年纪念刊暨第60届毕业特刊》,吉隆坡:黎明女校,2012年,页21。

5 《吉隆坡黎明女校80周年纪念刊暨第60届毕业特刊》,页22。

6 《马来西亚福建人兴学办教育史料》,页425。

7 林有虞编:《马来西亚华校热心教育人士与国民型中小学大全》,页V56

8 林有虞编:《马来西亚华校热心教育人士与国民型中小学大全》,页V19。

9 《雪兰莪尊孔中学卅二周年纪念刊》,吉隆坡:尊孔中学,民国廿八年,页38

10 林博爱等:《南洋名人集传》(集2下),页181。

11 林博爱等:《南洋名人集传》(集2下),页165。

12 《吉隆坡永春会馆会议记录》,第1册,页118。

13 郑彼德口述,10/12/2013。