馆内

牌匾的由来

巴生早期被称作巴双,是“巴生”二字闽南语的发音。

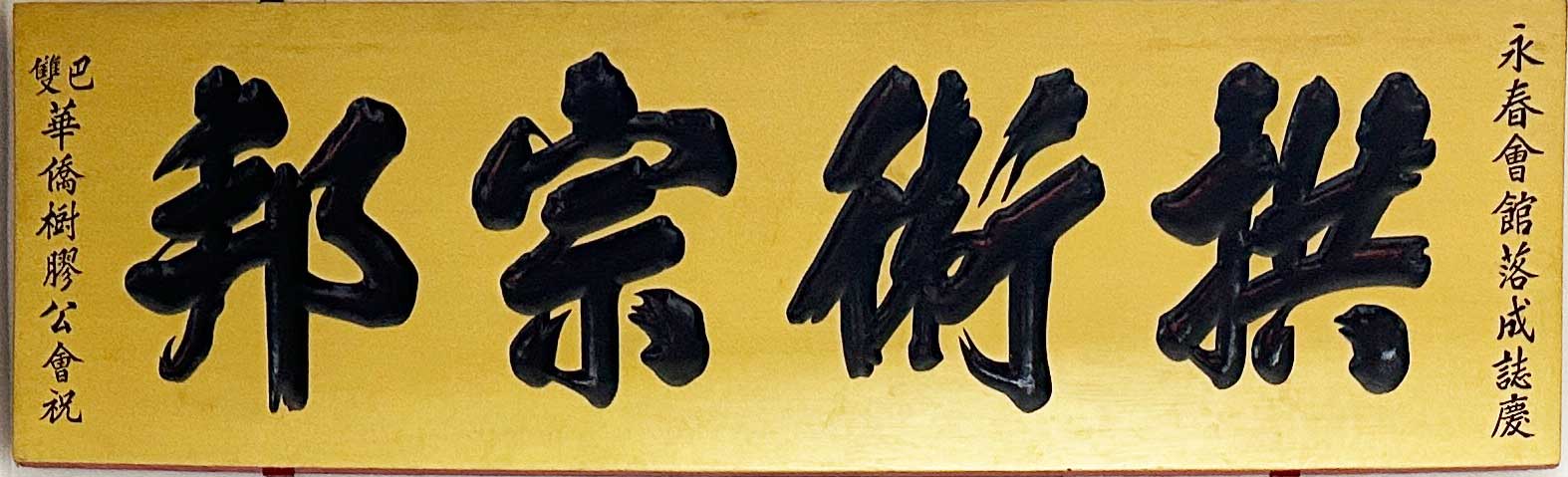

巴双华侨树胶公会成立于民国九年(1920),会员以永春人为主。在当时执巴生华社之牛耳。马来亚独立后, 巴双华侨树胶公会更名为巴生树胶公会。

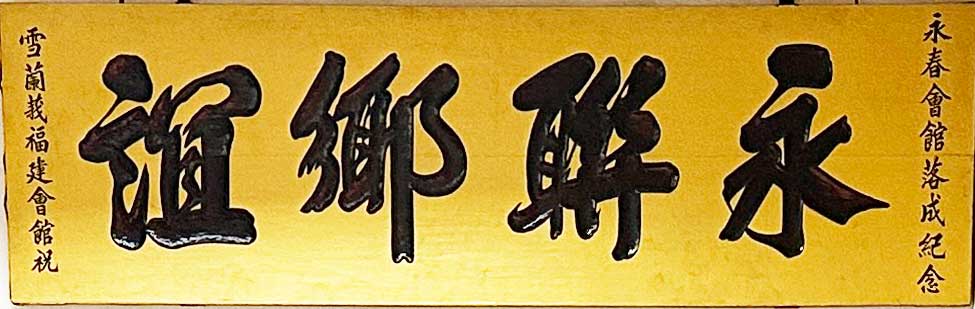

巴生作为当时树胶业与闽籍树胶商的荟聚之地,很多闽商因树胶业而致富,便投入了办学兴教。其中共和小学即由巴生永春人所创办。永春籍的胶商同时也活跃于雪兰莪永春公所。吉隆坡永春会馆成立之时,不忘同乡之情,加上同属树胶业同道,因而赠予牌匾祝贺。

2012年随着树胶业的没落, 巴生树胶公会解散, 将250万令吉资产悉数捐作慈善和教育用途。

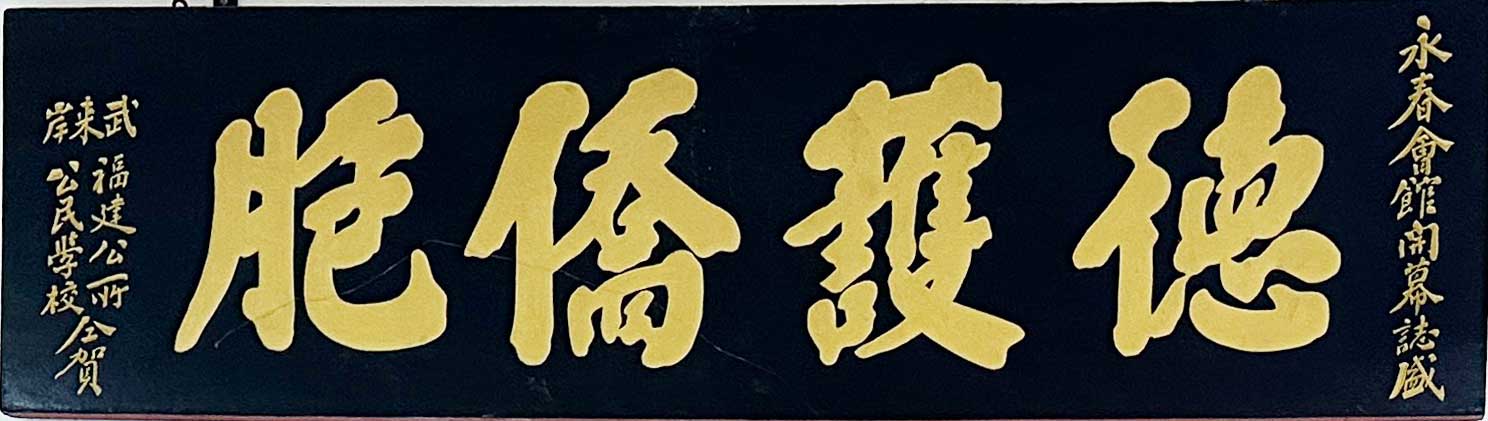

武来岸福建公所成立于1902年,由武来岸(BROGA)、吁噜峇玲珑(ULU BERANANG),以及良冷(LENGGENG)三地的福建人所创建, 1927年重建会所。当地的永春人在福建社群中具有很大影响力。当时该会馆的领导人杨廉溪、颜章受、郑卿显、颜滂祜、洪进聪、李家耀、李世通兄弟、林采定、林邦凤、陈忠柴、杨节辉、张嗣科、辜尚铿、林沧泽等均为创建吉隆坡永春会馆的捐献者(发起人)。武来岸福建公所重建时,在83位捐献者当中, 已确认27位是永春人。

公民学校是附设在福建公所底下, 为武来岸福建公所创辧的学校, 郑卿显1935年仍然担任董事会的正总理。会馆办学在早期华人社会非常普遍, 也体现了华人社会自力自强的精神。我们常见华校领导层出现会馆领导人的身影。

雪兰莪福建会馆创立于1885年,其馆址与吉隆坡永春会馆距离不远。在创会时期, 雪兰莪福建会馆供奉法主公, 由此可推断永春人在雪兰莪福建会馆的影响力。

1926年雪兰莪福建会馆和福建冢山进行重建, 此时永春人已开始进驻雪兰莪福建会馆的领导核心。1930年, 雪兰莪福建的会馆陈日墙、副总理洪进聪,以及查账颜滂沽均是吉隆坡永春会馆领导层的核心人物。因而在二战前, 雪兰莪福建会馆和吉隆坡永春会馆建立了密切的关系。即便在二战后复会, 永春人对在雪兰莪福建会馆仍然扮演重要角色, 其中1972年丹斯里李延年更带领雪兰莪福建会馆迈向另一个高峰。

注:雪兰莪福建会馆在吉隆坡被划出为直辖区之后改名为“雪兰莪暨吉隆坡福建会馆”。

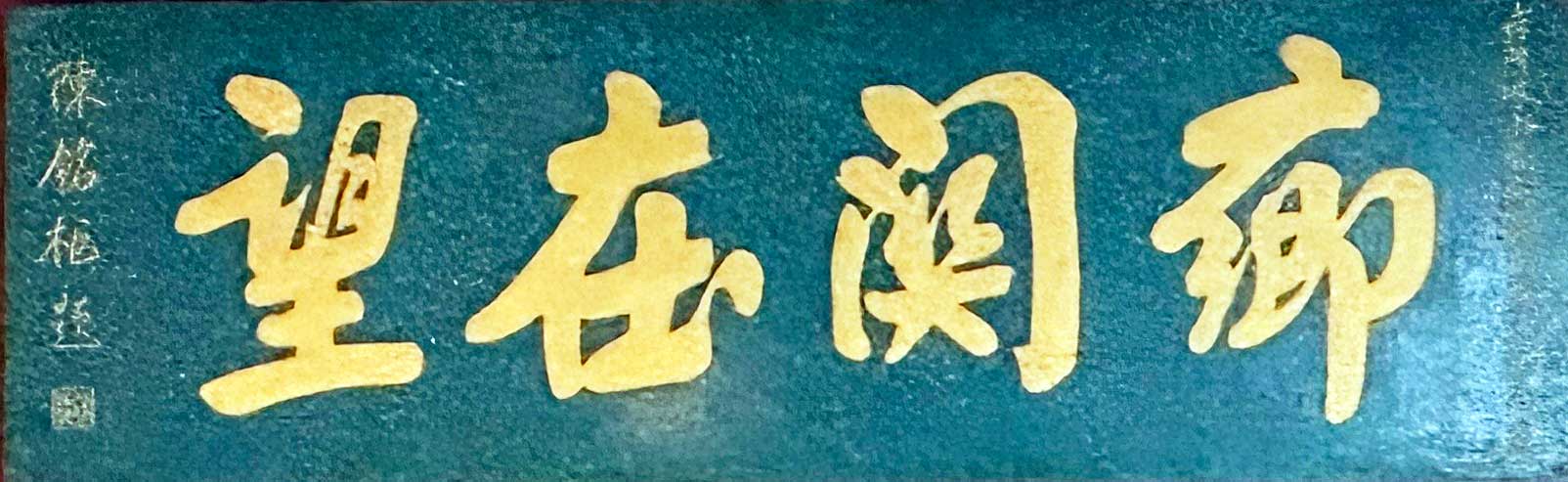

题匾人陈铭枢为广东合浦(今属广西)客家人,中华民国二级上将,民革的创始人之一。曾任代理国民政府行政院院长、国民政府行政院副院长、国民政府交通部长、国民革命军第十一军军长、国民革命军总政治部主任、广东省政府主席、京沪卫戍总司令官、兼代理淞沪警备司令、国民革命军右翼集团军总司令。

陈铭枢毕业于保定军校三期,早年参加中国同盟会。后来加入建国粤军,任粤军第一师四团团长。1925年国民政府东征时任第一旅旅长,后建国粤军改为国民革命军第四军,军长李济深,陈铭枢任第十师师长、蒋光鼐为副师长、蔡廷锴为团长。北伐期间第四军属有战功,被称为「铁军」。攻克武汉后第十师扩编为第十一军。陈铭枢任军长,兼武汉戍卫司令,但后因与唐生智不和被逐。

吉隆坡永春会馆在成立时期即获得陈铭枢月陈铭枢锡匾,主因是永春会馆在当时吉隆坡华社有一定影响力,深受中国国民党领导层的重视。

蒋中正(1887年10月31日—1975年4月5日),字介石,谱名周泰,学名志清。浙江奉化人,中国政治人物、军事家。历任黄埔军校校长、国民革命军总司令、国民政府主席、行政院院长、国民政府军事委员会委员长。蒋到台湾后复职重任总统,此后一再连任四届,并连续当选中国国民党总裁。

1887年,蒋生于浙江奉化,1908年加入中国同盟会,1911年参加辛亥革命。1913年,蒋加入中华革命党,1918年任援闽粤军总司令部作战科主任,1920年任粤军第二军参谋长、前敌总指挥。1922年,蒋任东路讨贼军第二军参谋长。1926年国民革命军北伐,蒋任总司令。1942年,蒋任盟军中国战区最高统帅,1948年当选中华民国总统,1967年兼任中国文化复兴运动推行委员会会长。蒋统治中国大陆近20年,中华人民共和国成立后前往台湾,仍以总统名义统治当地,直至1975年过世。

从会馆的牌匾可看出,马来亚立前,国民党和各地方华团保持密切的连繋。