永春人

永春人何时抵达吉隆坡?

最早从事那些行业?

何时创建了永春会馆?

吉隆坡永春社群的建构与永春会馆的创设

吉隆坡开发的前期,原有的商业活动为客家人所垄断。之后广府人、福建人先后进入。1884年,英殖民政府为了引进更多资本进入吉隆坡,改变原来客家人一支独大的现状,有意将原来客家人独享的饷码(Farming revenue) 1承包权转让予来自槟城的福建人。但却遭到客家和广府人的反对,即让福建、客家和广府人一起承包饷码。 2自此,广府人和福建人的势力才逐渐崛起。十九世纪末至二十世纪初,雪兰莪的福建社群已是第三大社群。至1931年,福建人的总人口占了吉隆坡华人的19%。

二战前,在福建社群当中,永春人仍然仅占少数。按照雪兰莪福建会馆所保有的1930年至1941年吉隆坡福建义山的殡葬收据资料所做统计,期间安葬于福建义山的往生者,以安溪籍最多,共占了42%。南安籍居次,占22%。而永春籍仅有16%。3唯永春人在福建社群却居领导地位。1924年吉隆坡永春会馆成立之后,当时的雪兰莪福建会馆领导层,即是以永春会馆的领袖为主要班底。 4在雪兰莪福建会馆创建以来的百余年历史中,永春人均扮演着举足轻重的角色。

1930年至1941年安葬于福建义山者之籍贯统计

资料来源:首都师范大学宋燕鹏博士提供

No Data Found

1.吉隆坡永春社群的形成

雪兰莪开发期间较迟,而吉隆坡更是因为在后来发现了锡矿才进行开发的城镇。因此,吉隆坡华人的先驱者,有不少是从其他地区迁徙而来的。例如最早抵吉隆坡采锡的惠州人,原先是从芦骨的矿区矿工。另外,也有一部份从霹雳州的矿区移居。大埔人则是从间征迁徙过来。此外,广府人是随着大矿家进驻吉隆坡后才从家乡涌入吉隆坡。永春人多半是从雪兰莪沿海地区迁徙而来。也有一部份马六甲、新加坡这两个海峡殖民地移居,或是从中国的祖籍地直接到来。

从小即住在安邦街(Ampang Street)的黄茂桐表示:“从安邦街到十二间这一带,都是福建人的天下,所以也被称为福建街。从甘榜峇鲁到福建街,这里的客籍人士也讲福建话。”5从这点可看出,独立前福建人在吉隆坡有一定的集中性。

根据吉隆坡永春会馆记载,十九世纪末期,永春人已在吉隆坡立足,主要集中在甘榜巴鲁(Kampung Baru)一带的Jalan Hale(即今日的Jalan Raja Abdullah)、Jalan Kamanting、 Jalan Yap Ah Shak 和 Jalan Doraisamy。当时住在这里的永春人曾经多达一百多户。陈日墙、郑棣、还有发起成立吉隆坡永春会馆的大多数乡贤们,都是住在甘榜巴鲁那一带。6黄茂桐认为,位于Jalan Ampang的黎明女校建校之后的领导以永春人为主,主因乃最初的校址是在甘榜巴鲁,许多永春子弟都在那里就读。那些永春籍的董事大多数都住在甘榜巴鲁,除了本身重视教育之外,学校的学生以同乡子弟居多,亦加强了他们出任校董的意愿。自1929年创校以来的七位董事长,有五任为永春人,历届董事会成员亦以永春人居多。

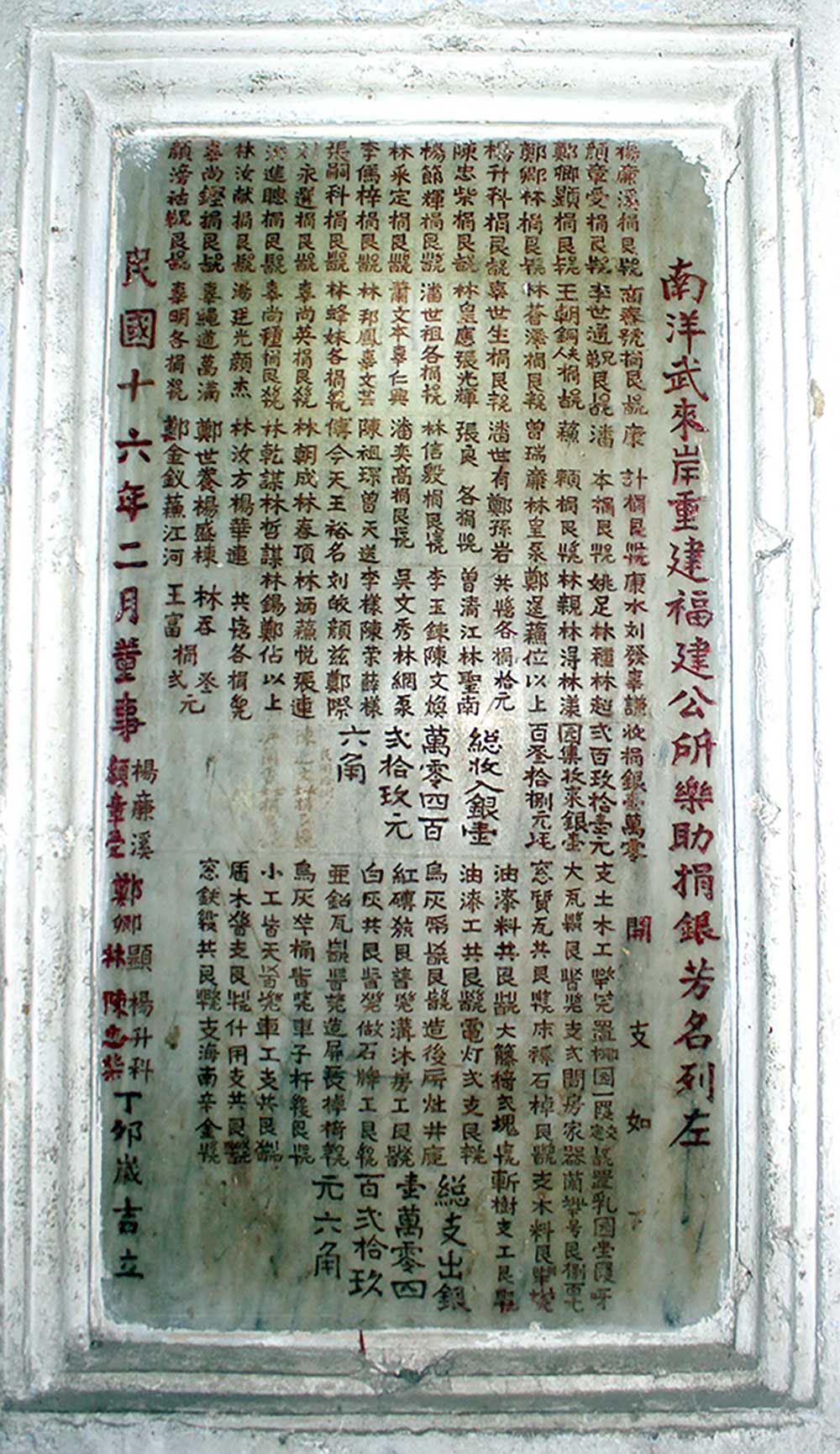

二十世纪二十年代初期,吉隆坡已有不少永春人从事商业活动,诸如树胶、锡矿、杂货、布庄、房产,而其中又以经营布庄及树胶为主。其中陈日墙、颜滂祜、陈辉相、洪进聪、陈澎相、林邦玲、黄重吉、黄振秀、林世吟、陈云祯、林有三、陈沧相等人在当时已颇有成就。从一些文献资料可得知,部份吉隆坡的永春人是从其他地方迁徙而来。其中彭亨州的文冬、森美兰州的武来岸、雪兰莪州境内的新古毛、士毛月及巴生等地方,均与吉隆坡的永春社群有着深厚的历史渊源。更有者自槟城和新加坡这两个海峡殖民地迁徙而来。最显著的例子,笔者从武来岸福建会馆在1927年进行重建碑铭记载的资料发现,有一部份吉隆坡的永春人最早时期是居住在武来岸。当地福建会馆进行重建的四位领导者分别为颜章受、杨廉溪、郑卿显及郑卿林,均是永春人。该福建会馆于1902年创建,其中颜章受曾任福建会馆会长。7永春人在过后还接过领导重建会馆的任务,显示在十九世纪末二十世纪初,永春人在武来岸已建立雄厚的经济势力,并且在整个福建社群中具有很大的影响力。锡矿与橡胶是武来岸的两大经济命脉,但雪州的橡胶业是在二十世纪初后才大面积种植,永春人初到武来岸时很可能最初涉及采锡业的经营,在矿业获利后,转投资在橡胶业的种植上。

在武来岸福建会馆的重建过程中,所有83位捐献者当中,已确认至少有27位是永春人,而且大部份都是吉隆坡永春会馆的会员,除了上述领导建馆的颜章受等四人外,尚有李世通兄弟(李世通为李延年、李家耀的兄长)、颜滂祜、林采定、林邦凤、陈忠柴、杨节辉、张嗣科、辜尚铿、林沧泽,以及洪进聪等人。这些武来岸的永春人,后来大部份都移居到吉隆坡经商,并且在1924年吉隆坡永春会馆创建时慷慨的做出捐献。印证了吉隆坡的永春人除了从祖籍地直接到来之外,亦有从雪州其他区域搬迁而来。

1927年重建后的武来岸福建会馆外观

资料来源: 马来西亚华社研究中心

对吉隆坡永春会馆贡献巨大的武来岸永春先贤

资源来源: 吉隆坡永春会馆

杨廉溪

颜章受

郑乡显

1927年武来岸福建会馆重建落成时的纪念碑文

资料来源: 马来西亚华社研究中心

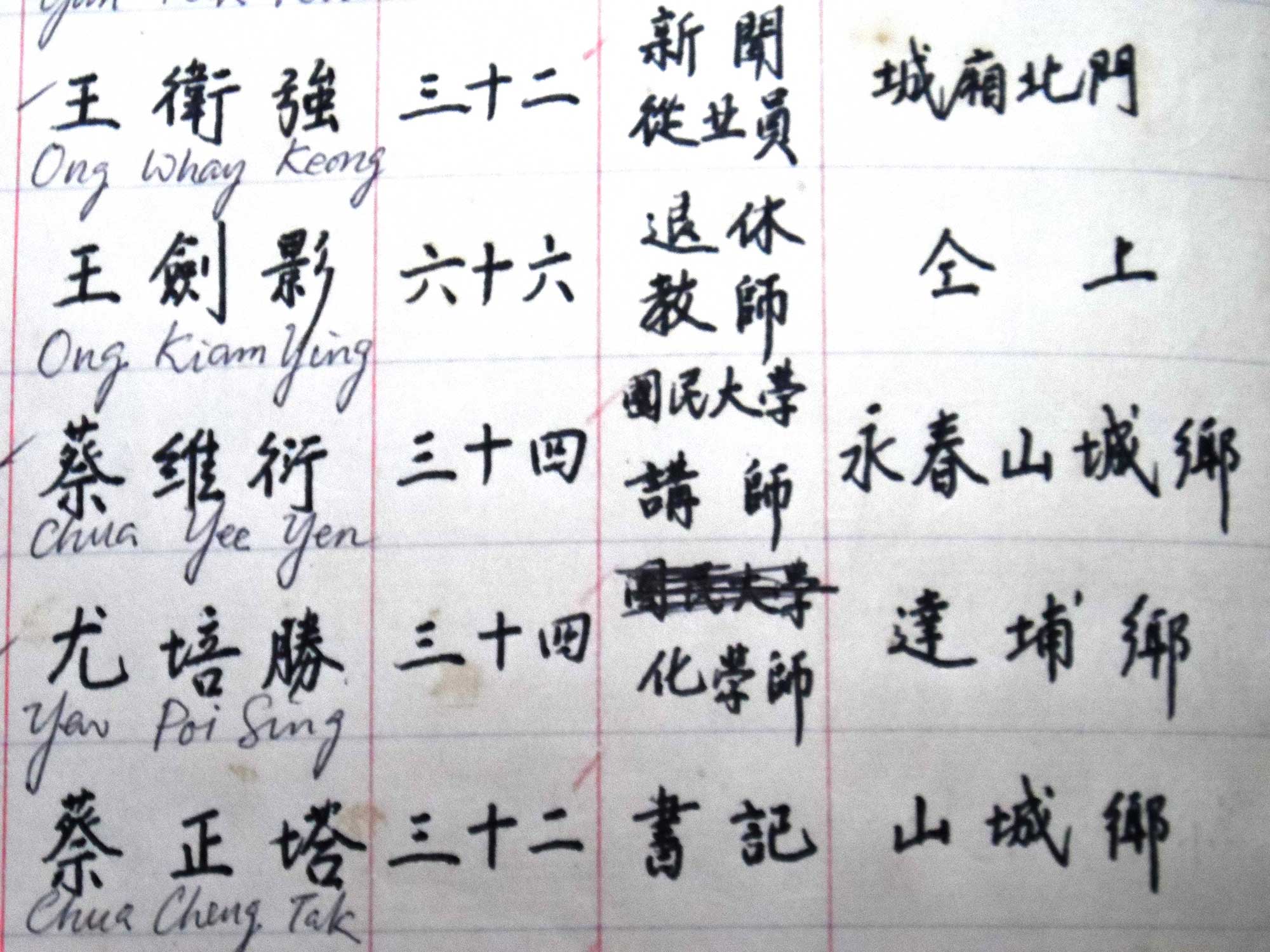

根据《吉隆坡永春会馆会员名册》的会员资料记载,前20位年纪较长的会员大多数在二战前已抵达吉隆坡,絶大部份是从祖籍地南来的第一代。由这些吉隆坡永春先驱者的居住处可看出永春人不仅仅集中于甘榜巴鲁的那几条街上,还扩大至谐街(High Street,目前的Jalan Tun S.H.Lee)、安邦街(Ampang Street,目前的Leboh Ampang)、吉令街(Klyne Street,目前的Jalan Hang Lekiu)、马结街(Market Street,目前的Leboh Pasar Besar)、老巴剎口。更有者已在同善路(Jalan Tongsan)、峇都路(Jalan Batu)、甲洞曾江新村、新街场(Sungai Besi)等地方落户。显示吉隆坡永春人的居住范围因为经商的活动而不断扩大。

另外,从1950至1975年吉隆坡永春会馆的会员统计资料中发现,这段期间有 63户住在谐街,9户在Market Street,21户在老巴剎口,66户在Klyne Street,2位在Cross Street(即现在的Jalan Silang),160户在Ampang Street。这些地方是这段期间吉隆坡商业活动最活络的地点,也显示当时吉隆坡永春人主要职业以经商为主。正因为高度的群聚性,因而不难理解1924年所择定的建馆地点会座落在安邦路(Jalan Ampang)。

吉隆坡永春会馆最早抵达吉隆坡之会员资料

资料来源: 《吉隆坡永春会馆会员名册》

除了武来岸的案例之外,依据吉隆坡永春会馆的会员名册资料,在1950至1970年期间入会者,有四成的居住地点是在吉隆坡以外的地区,主要集中在八打灵、巴生、瓜拉雪兰莪的巴西不南邦、丹绒加弄、沙白安南的适耕庄,乌鲁雪兰莪的新古毛、乌鲁冷岳的加影等城镇。这些地区的永春人主要是开设杂货店,以及从事土产买卖,其中收购橡胶者与吉隆坡永春籍大盘商有固定的生意往来。而吉隆坡的永春人亦在吉隆坡以外的地区购置大面积的橡胶园,包括彭亨州、森美兰州,扩展他们在橡胶业的网络。

透过祖籍地的地缘关系,吉隆坡的永春人的将社群边界扩大到吉隆坡以外的地区。因而在1924年发起组织吉隆坡永春会馆时,即使是巴生港口、士毛月、武来岸、新古毛等地区的永春人,也纷纷做出捐献。不能忽略的是,不少吉隆坡的永春人与吉隆坡以外地区的永春人还存在着宗族血缘关系。由此可见吉隆坡永春人的社群边界,是构筑在跨地域的乡族网络与业缘关系的基础上。

2.吉隆坡永春会馆成立的历史意义

1880年英殖民政府把雪兰莪的首府从巴生迁到吉隆坡之后,吉隆坡的商业活动迅速蓬勃发展。也因此加速了擅长经商的福建这个方言群进驻吉隆坡的步伐。1883年至1895年,雪兰莪政府不遗余力地发展交通,1886年吉隆坡通往巴生的铁路正式通车。吉隆坡通往万挠、古毛、新街场等地方的铁路陆续竣工,8带动了雪兰莪的商业活动。1885年聚居在吉隆坡的福建人组织雪兰莪福建会馆,进一步促使雪兰莪地区的福建人往吉隆坡迁徒。

从吉隆坡的华人乡团会馆组织的创办时间,可推断不同方言群、以及各个方言群底下的亚社群进驻吉隆坡后,各个亚社群逐渐被建构形成的时间。无疑的,最早抵达吉隆坡的社群是惠州客家人。随后是大埔客家人和福建人。福建人、海南人和潮州人与客籍、粤籍社群最大的不同之处,乃先成立方言群,以方言的纽带凝聚社群,而广府人、惠州人和大埔人均是以地缘关系来做为结社的纽带。这或许是因人数较少,迫使客籍和粤籍以外的方言群必须集结团体的力量去捍卫本身的利益。尤其在十九世纪末,吉隆坡仍是客籍和粤籍人士居多的地区,促使其他方言群必须以含盖范围较大的方言纽带凝聚成较大的社群,方有利于在吉隆坡立足。

吉隆坡各方言、地缘性会馆成立时间

雪兰莪福建会馆的1885年成立时,会址即设在谐街 (High Street) 7号。过后在吉灵街(Klyne Street) 41号建立了新会馆。雪兰莪福建会馆的馆史记载道:“雪兰莪福建会馆远在一八八五年前即告创建。会馆初命名 “福建公司”,地点吉隆坡谐街七号。同乡先贤延聘垫师,设馆授徒,使同乡子弟能获得中华文化之熏陶,馆舍则为同乡住宿之用。后来,同乡移居者众,乡贤合献出吉灵街41号地方一为建馆之用。馆内供奉法主神象,香火鼎盛。”10

雪兰莪福建会馆一开始即设立私塾,显示附近有不少福建人聚居,因此才有了子女受教育的需求。再者,因法主公是永春地方最普遍的神明信仰,福建会馆在馆内供奉法主神象,即说明了那里福建人底下的亚社群里,永春人占有一定的比例。

因为永春人高度聚居,以及经商有成,并且与吉隆坡之外的永春社群有着密切的连系,因感于若没有一个正式组织,将无从联系与团结乡人,难以巩固原有的事业基础而与其他方言群竞争。在陈日墙、陈澎相、颜滂祜、黄重吉、洪进聪、陈仁堧、林邦玲、黄振秀、林世吟、郑卿显、杨廉溪、张喜琴等人发起之下,吉隆坡永春会馆终于在1924年诞生,成为吉隆坡福建方言群底之中最先成立的地缘性会馆。值得注意的是,这些永春社群的领袖,在当时大多数是在吉隆坡经商有成者,已经具备一定的经济实力。这些永春先贤以树胶商、大园主为主,也涉及布匹经营,更有者从事锡矿业。其中实业家黄重吉就是那时开始在雪隆地区崛起。

会馆成立初期,暂时借用陈日墙在福建街的泉丰公司二楼充作临时办事处,随即召集吉隆坡的同乡们举行座谈会,共同商讨筹组永春会馆之事务。在乡亲们大力支持下,1924年9月27日正式成立筹备委员会。1925年春,筹委会开始筹募建设永久会所的基金。在大家同心协力下,步伐一致的进行筹划和宣传,积极向吉隆坡及附近乡镇全体乡人进行解说与呼吁,不久即获得各方热烈响应。当时许多富绅殷商竞相捐输,吉隆坡的陈日墙、林兴豪、陈沧相、黄重吉,洪进聪、辜士谈、林万琼、陈联瞻、颜迎年、颜滂祜兄弟、陈承鳌等人均率先慷慨解囊捐献千元以上,其中新古毛陈辉相捐献金额高达伍仟元。

永春同乡们的义举使筹建会所的过程向前跨进一大步,短短几个月时间捐献一百元以上者共112人,认捐的数目共得50,830元。另加上百元以下的捐赠款额,总计共筹得53,000多元。1926年3月上旬吉隆坡永春会馆召开大会,做出了购置巴生河畔的三段地皮建馆的决定。大会也进行章程草稿的审查,并通过向政府申请注册会馆,以及公推杨廉溪、林兴豪、陈澎相、洪进聪、颜滂祜、黄重吉、陈日墙、陈沧相八位乡贤负责建筑工程事宜。11在短短几个月时间即能筹足购地建馆所需费用,足以証明一向来被认为勤劳节俭的永春人,对于公益事务的捐献却非常落力。永春人二战前对抗日运动的捐赠、出资办教育的义举却从不落人后。

1928年12月2日下午2时吉隆坡召开常年会员大会,按照章选举1929年度第一届新董事。会务正式操作,董事会各大重要职务的负责人员如下:12

陈日墙

洪进聪

陈澎相

黄重吉

正:颜滂祜

副:陈仁堧

正:黄振秀

副:杨廉溪

正:林世吟

副:陈云祯

正:林邦玲

副:陈瑶相

民国二十年吉隆坡永春会馆落成时之外观

资料来源:吉隆坡永春会馆

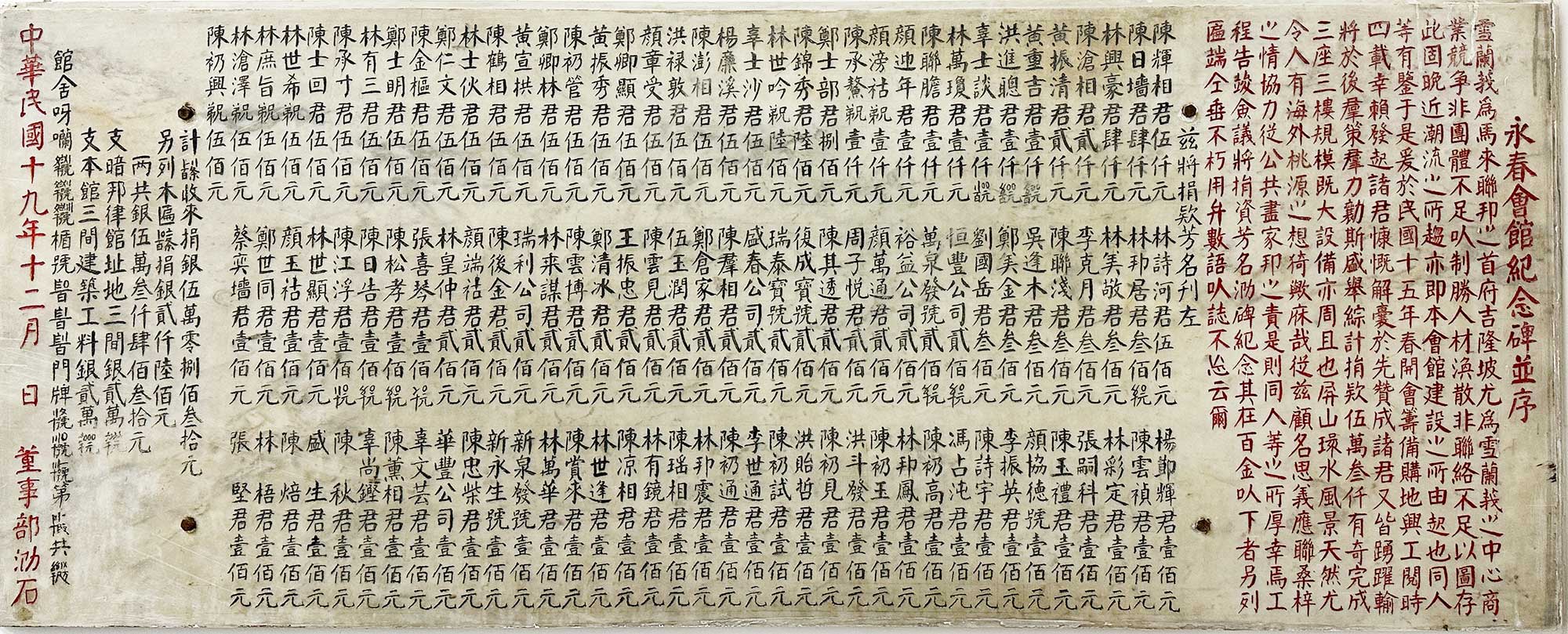

在吉隆坡永春会馆的丹斯李延年博士礼堂里,目前仍保留着1930年会馆落成时的纪念碑文。除了记录建馆时的捐赠者的姓名与捐款额度之外,更重要的是碑文内客刻有一段序文,记载了吉永春会馆建馆的由来。文中提及“吉隆坡尤为雪兰莪之中心。商业竞争非团体不足以制胜。人才涣散非联络不足图存,此固冕近潮流之所趋,亦即本会馆建设之所由起也。”13突显了当时的吉隆坡社会仍存在着浓厚的帮群文化,迫使永春人必须凝聚社群力量来面对外在的竞争环境。

由吉隆坡永春会馆的例子可看出,永春人的认同的纽带,除了方言之外,另外还有地缘的认同。后来更成立了以血缘为纽带的家族会,例如东门鹏翔郑氏家族会(1955年成立)、美山林氏家族会(1980年成立),桃场林氏公会(1971年成立)等等血缘性组织。福建会馆、永春会馆及家族会,各以不同的纽带集群结社,何者优先成立,要看当地的社会条件,如同巴生永春会馆较巴生福建会馆更早成立。一般上家族会的成立,是在具备了经济条件后才可能去实践的。而且入会资格的要求必须是同一祖籍地的宗族员,在认同的层次性,永春人仍是血缘优先于地缘,而地缘又在方言之上。即使进入二十一世纪,仍然有家族会的成立,例如巴生黄墘郑氏家族会,其大部份会员为土生土长的第二代、第三代,显示永春人对于血缘关系的重视。

吉隆坡永春会馆能够在短短几年即完成筹组会馆与购地建馆的目标,不仅体现了中国移民来到马来亚之后保存着强烈的籍贯意识,更具体反应了当时英殖民政府华人社群自力更生的社会生态,在帮群林立的复杂社会,必须集结同乡集结群体的力量在社会上立足。这一点可从吉隆坡永春会馆纪念碑的并序内容看出:

“雪蘭莪為馬來聯邦之首府,吉隆玻尤為雪蘭莪之中心。商業競爭非團體不足以制勝。人才渙散非聯絡不足圖存,此固冕近潮流之所趨,亦即本會館建設之所由起也。同人等有鑒及此,爰於民國十五年(一九二六)春間,開會籌備購地興工,閱時四載,幸賴發起諸君慷慨解囊於先,贊成諸君又皆踴躍輸將於後,群策群力勷斯盛舉,綜計捐款伍萬三仟有奇。完成三座樓,規模既大設備亦周,且也屏山環水風景天然,尤令有海外桃源之想,猗歟庥哉!從茲顧名思義,應聯桑梓之情,協力從公共盡家邦之責,是則同人等之所厚幸焉。工程告竣僉議將捐資芳名泐碑紀念,另列匾額同垂不同朽,用弁數語以志不忘雲爾。”

中华民国十九年(一九三○)十二月 董事部泐石14

上文中提到“且也屏山环水风景天然,尤令有海外桃源之想,猗欤庥哉!从兹顾名思义,应联桑梓之情,协力从公共尽家邦之责,是则同人等之所厚幸焉。”句中的“桃源”即指永春,“尤令有海外之世外桃源之想”说明了建馆的目的是想在吉隆坡建立第二个永春,突显了永春人到了海外仍保有强烈的地缘认同关系。

吉隆坡永春会馆建馆时捐款者名单与捐款数额

资料来源: 吉隆坡永春会馆

吉隆坡永春会馆落成开幕礼

资料来源: 吉隆坡永春会馆

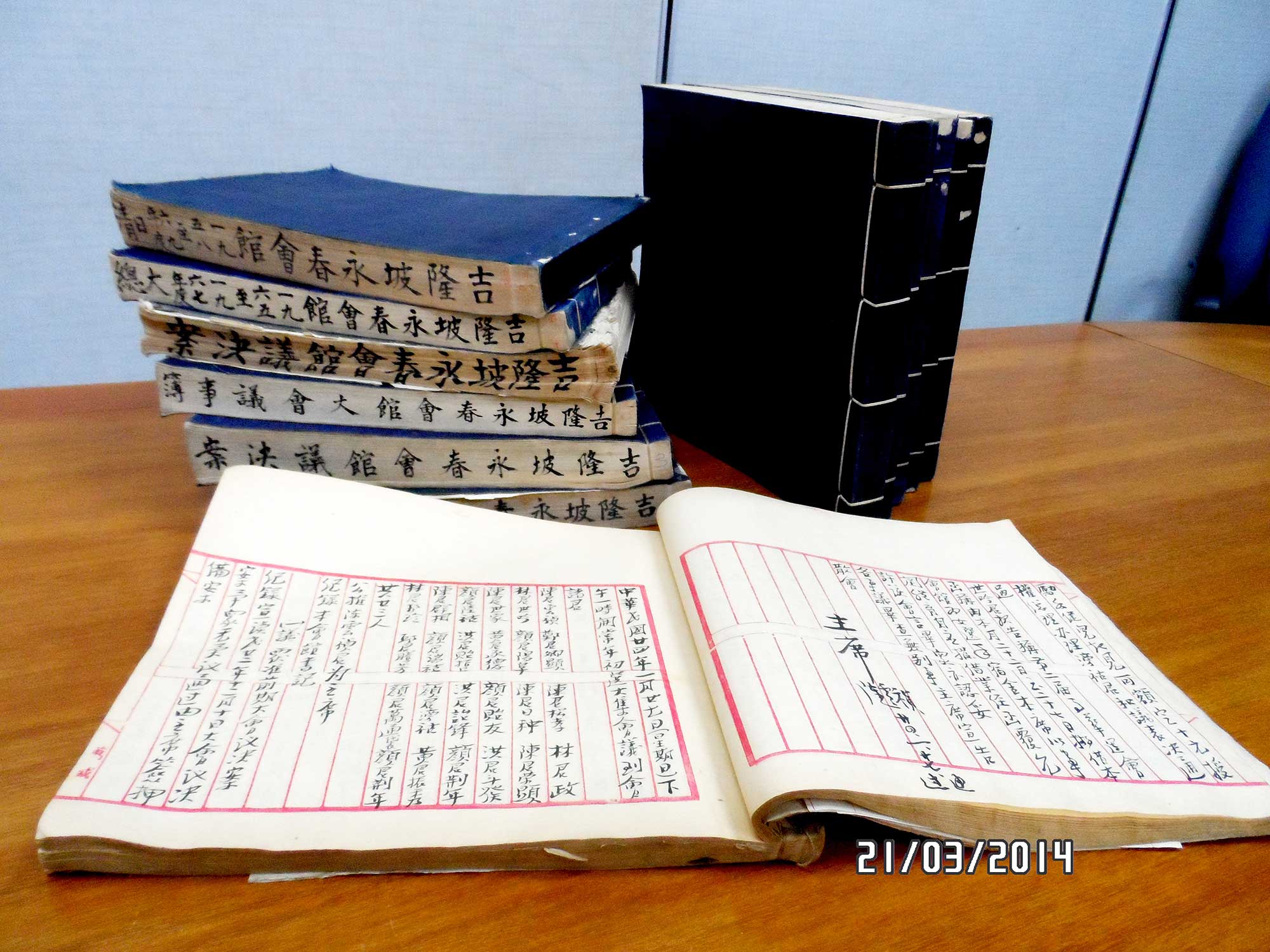

吉隆坡永春会馆会员名册保存了会员们的基本资料

资料来源:吉隆坡永春会馆提供

吉隆坡永春会馆会议记录簿将永春人的历史保存了下来

资料来源:吉隆坡永春会馆提供

1饷码承包是英殖民政府公开的对外招标,替英殖民政府收取烟、酒、鸦片、赌档,以及当铺的税收。承包饷码者,每年必须缴交得标时所议定的税额,税额以外的营收归承包者。英殖民政府采取这种将税务外包的作业,可免去管理上的繁重工作,同时亦可减少行政开支。

2J.M Gullick,A History of Kuala Lumpur 1857-1939 (Kuala Lumpur : Malaysia Branch of the Royal Asiatic

Society, 2000), P.79)

3宋燕鹏,《马来西亚福建人社群的发展与演变》,11/1/2014于吉隆坡永春会馆之演讲稿。

4《雪兰莪福建会馆125周年纪念特刊》,吉隆坡: 雪兰莪福建会馆,2010年,页33。

5黄茂桐口述,26/11/2013 11:00于吉隆坡。

6黄茂桐口述26/11/2013 11:00于吉隆坡。

6〈吉隆坡永春会馆简史〉,《吉隆坡永春会馆85周年特刊》,吉隆坡:吉隆坡永春会馆2009年,页13。

7林博爱等:《南洋名人集传》(集2下),槟城南洋民史纂修所,1941,页164-165。

8 颜清湟:《雪兰莪史》,页186。

9 1898年先成立广西义山,1922年才成立广西会馆。

10《雪兰莪福建会馆百年纪念特刊》,吉隆坡: 雪兰莪福建会馆,1985年,页23。

11《吉隆坡永春会馆特刊新厦落成开幕暨七十五周年纪念特刊》,吉隆坡: 吉隆坡永春会馆,1999年,页38。

12《吉隆坡永春会馆特刊新厦落成开幕暨七十五周年纪念特刊》,页39。

13 永春会馆纪念碑文並序,目前放置在吉隆坡永春会馆礼堂。

14 永春会馆纪念碑文並序,目前放置在吉隆坡永春会馆礼堂。