开发与华人

拓殖开荒

理解永春人立足吉隆坡之前,

要先了解吉隆坡是怎么被开发的 ?

吉隆坡是伴随着雪兰莪的开发而开发的

欧洲列强在东亚竞争局势的变化,以及英国本地内部政治的改变,而迫使英国海峡殖民地政府进一步深入马来半岛,扩大土地面积的控制权,雪兰莪因而成为英国人的重要目标。十九世纪中叶,以贵族、工商业资产阶级为主干的英国政坛辉格党掌控英国国会,意味着资本主义的扩张,促进了英国人新事业的开发,也因此创造了无数商机。马来半岛许多城镇的开发,即是从甘蜜、胡椒的种植,到锡米的开采与橡胶的生产等等经济活动的开展下进行的。

中国移民伴随着英国人在土地的开发,于马来半岛内陆地区形成了聚落,继而发展成社区,也造就了新市场的出现。早在吉隆坡开发之前,雪兰莪州几个地方已经在进行采锡的活动了。整个雪兰莪州的开发与锡矿业息息相关,尤其吉隆坡的建设发展,即是奠定在当地锡矿业的基础上。透过锡矿业的发展脉络,以及中国移民在雪兰莪迁徙的轨迹,能够爬梳出吉隆坡华人社群的形成过程。而在二战前在福建帮内仅只居第三大亚社群的永春人,1则是在吉隆坡的商业活动开始热络之后,尤其在二十世纪初期橡胶业的兴起,才构筑了橡胶业的网络,并奠定永春人在吉隆坡华社的社会地位。

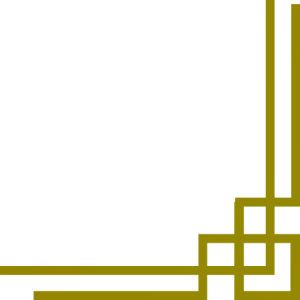

雪兰莪位于马来半岛中西侧,吉隆坡于1884成为雪兰莪州的首府,于1974年才划为联邦直辖区,隶属联邦直辖区管辖。因此,雪兰莪和吉隆坡在人文地理上基本是不能分割的。以下藉由雪兰莪州锡矿的发展、吉隆坡聚落形成的经过,来探讨吉隆坡华人社会的形成过程。

雪兰莪聚落的形成与各方言群人口分布

英国人虽然在海峡殖民地和马来联邦取得了行政控制权,却无法撇开华人和中国移民与当地土著社会进行贸易活动。华人和中国移民成了英国商人的重要贸易媒介,替英国人收购欧洲市场所需的各种原料和商品, 2例如锡米、甘蜜、胡椒等。雪州沿海的河口地区最先出现聚落,中国移民最早抵达雪州经商的地区即是在沿海地区的河港聚落。沙白安南、在内陆地区的主要河流流域在十九世纪才出现聚落,原因是内陆地区锡矿的发现带动了采锡业。在英国殖民政府的鼓励下,内陆矿场的设置,大批劳工的进驻,因此提高了粮食的需求,农业因此随之发展起来。十九世纪中,雪州内陆地区的许多林地被拓殖,种植业开始兴起。本节藉由经济的变迁如何影响聚落的形成与发展进行剖析。

1.雪兰莪矿业的发展与内陆聚落的形成

十九世纪雪兰莪的聚落之形成,基本上可分为两大类。一类是沿海及河流两岸的自然形成的聚落。主要分布在境内五大的河口地区。另一类是内陆因开采锡矿而发展的聚落。十九世纪初,雪兰莪区的人口仅有数千名的马来人,并且主要散居在沿海地区,以及境内的安南河(Sungai Benam)、芦骨河(Sungai Lukut)、雪兰莪河(Sungai Selangor)、巴生河(Sungai Klang),以及冷岳河(Sungai Langat)等河流两岸一带。因此,这些河流的河口,自然成为当时土酋辖地的行政中心。直至武吉斯人的到来,在巴生港口、雪兰莪河口及冷岳河下流建立了聚落。 3另一类聚落是在内陆地区先后开发的锡矿区,最早的几个矿区为芦骨(Lukut)(芦骨原属于雪兰莪,1878年才划归森美兰)、间征(Kanching)、暗邦(Ampang)到吉隆坡, 4雪兰莪中部及东部的一些乡镇即是伴随着锡矿场的兴起而开发的。

雪兰莪采锡的历史要追溯到十五世纪马六甲王国时期。葡萄牙人比里斯(Tome Pires)在他所著的《东方见闻录》(Suma Oriental)就提到马六甲王国全盛时代,马来半岛的大部份产锡区都是受到马六甲的控制,其中就提到Clam和Vernam这两个地名出现,这两个地方分别就是Klang与Bernam。 5在马六甲王朝时期锡币还是当时的流通货币,証明采锡活动在当时是重要经济活动,而且产锡地区很可能包括在雪兰莪境内。但十五世纪有关华人在雪兰莪的活动在文字记载相当有限,对于华人的生活缺少具体的描述。

华人在雪兰莪的第一个锡矿区是在芦骨。1824年芦骨的华人矿工共有两百人左右,1850年鼎盛期当地所拥有的华裔人口高达两千多人,6那里开矿的资金来源大都来自马六甲的华人商家。1860年代因锡苗被开采殆尽,许多矿工开始往雪兰莪迁移,加速雪兰莪华裔人口的增长与矿区聚的形成。1840年,吉隆坡北部的间征(Kanching)也发展了锡矿区的聚落。

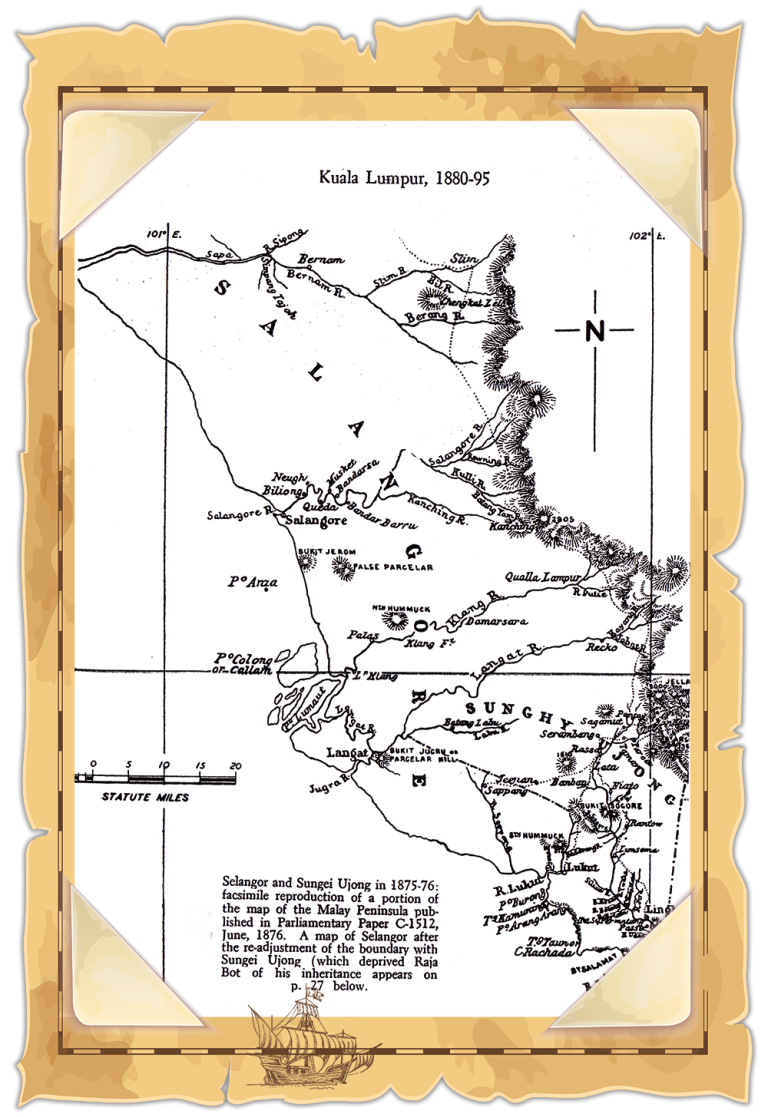

1840年代后期,雪州苏丹穆哈末(Sultan Muhamad)向马六甲商人汤姆纽布罗那(Tom Neubronner)、徐炎泉(Chee Yam Chuan) (1819-1862)及另外两位华人货款,聘请华工在巴生河流域勘测锡矿,但却徒劳无功。1857年苏丹穆哈末的女婿拉惹阿都拉(Raja Abdullah)向马六甲华裔商人徐炎泉和林西河(Lim Say Hoe)借了三万元资金,自芦骨调来87名华族矿工到巴生河流域的暗邦(Ampang,即今日的安邦)开采锡矿,但却因病亡者甚多而宣告失败。后来,拉惹阿都拉又招来150位芦骨矿工继续寻找锡矿,终于在两年后找到了锡苗。 7吉隆坡自此开始形成了矿区聚落,并迅速吸引矿家和华人移民的进驻,1880年英国殖民政府将雪兰莪首府由巴生迁往吉隆坡后,8吉隆坡很快的发展成为雪兰莪的商业中心。

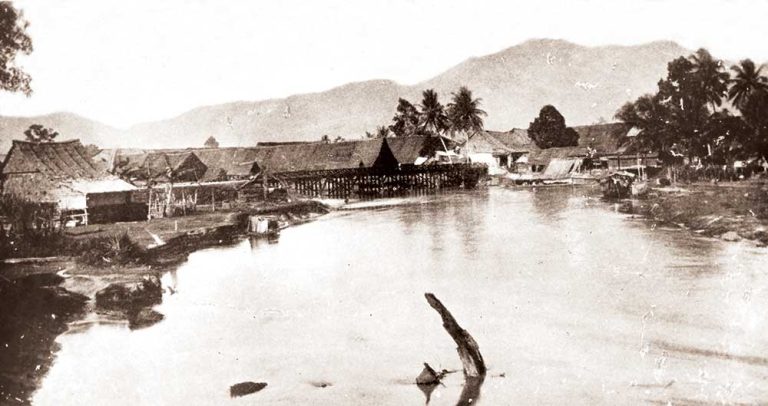

十九世纪末,雪兰莪的人口主要集中在内陆的锡矿区附近。由图2-2可发现1891年,雪兰莪的聚落除了在雪兰莪河、巴生河及冷岳河的河口之外,内陆地区人口密集处为盛产锡矿的聚落。从图中可发现吉隆坡在当时已是雪兰莪人口最稠密的地区。而乌鲁雪兰莪和乌鲁冷岳也因开发了不少矿区而吸引了不少人口进驻。从表2-1可看出滨海地区的瓜拉雪兰莪、巴生及乌鲁雪兰莪的人口相对较少,主要原因是这些地区在当时并非主要的产锡区。整个雪州超过半数的华裔人口集中在吉隆坡和八打灵地区,9全州67%的华裔人口在那里聚居。华人聚居处主要在雪州的东半部的矿脉带。在十九世纪末的雪兰莪沿海地区的瓜拉雪兰莪、巴生,以及瓜拉冷岳的人口仅占雪州总人口的22%,显示锡矿在当时对雪州经济的重要性,更印証了雪州内陆地区的许多城镇是因锡矿开采而进行开发。

十九世纪末,吉隆坡四周围几乎都被锡矿场所包围。西边的八打灵区、北边的间征、东边的暗邦、乌鲁冷岳,以及南边的加影、武来岸等地方一座座的锡矿场,为支持吉隆坡的经济活动的重要基础。而锡矿开采需要大批的劳力,也因此造就了中国移民的就业机会。1884年至1891年,雪兰莪的华裔人口快速增长,从1884年的28236人增至1891年的50844人,短短7年人口增加幅度达到80%。这段期间涌入的中国移民大多数成为采锡场的矿工。

1884-1891年雪兰莪人口的变迁 11

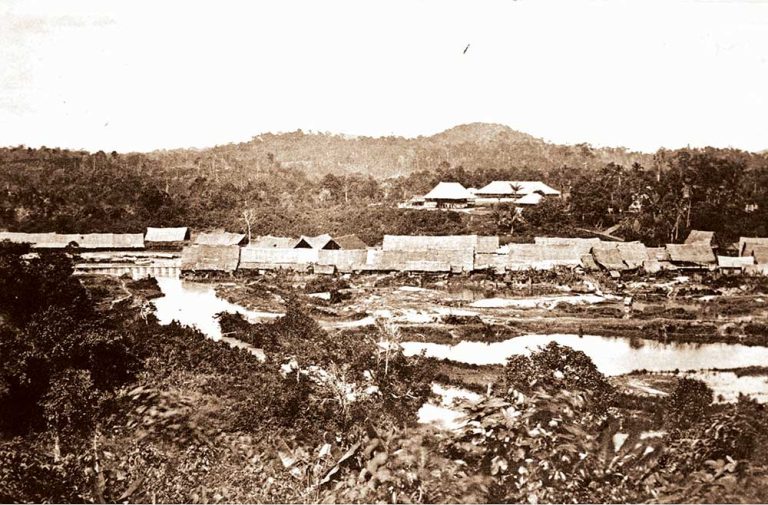

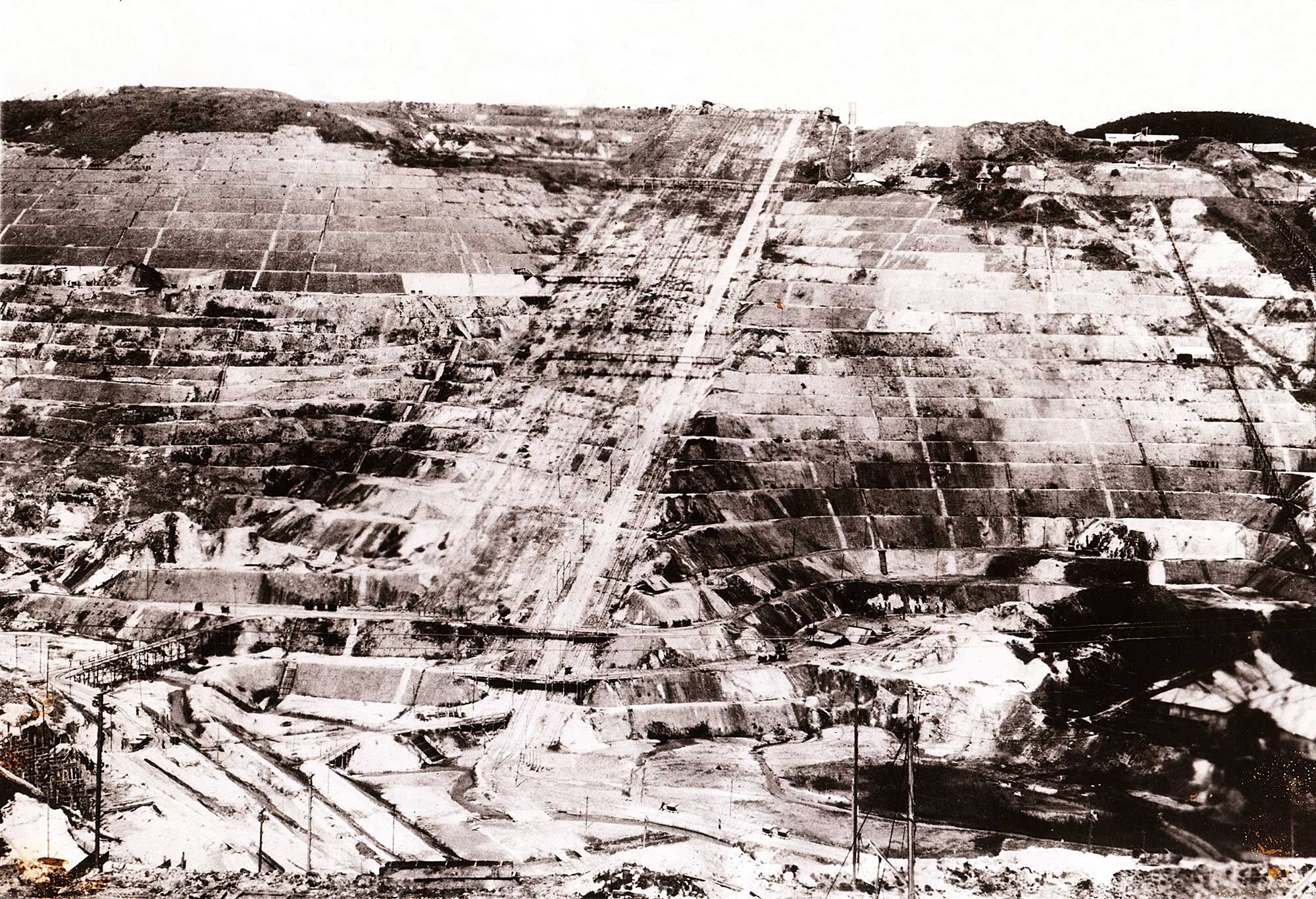

锡矿业是吉隆坡周边聚落形成的经济基础,图为1941年沙登的大矿场

资料来源: 马来西亚华社研究中心提供

2. 二战前雪兰莪的经济发展轨迹

在锡矿业的蓬勃发展之前,椰子、橯枳(即槟榔)为雪兰莪主要的经济作物,主要分布区域为滨海区,唯当时的贸易活动还不兴盛。十九世纪末,稻米、胡椒、硕莪、咖啡、甘蜜,以及木薯等作物已是雪兰莪平原区重要的物产。华人从事园坵种植业始于1870年,叶亚来在吉隆坡开辟了一片木茨园。同时也在八打灵附近的双溪威(Sungai Way)种植甘蜜。唯1880年因茨价大跌,叶亚来因亏损而放弃木茨的种植。1884年英殖民政府为鼓励甘蜜和胡椒在森美兰、霹雳及雪兰莪种植而颁布了一项特定条例。瓜拉冷岳、吉隆坡及乌鲁冷岳因此出现了大小规模种植甘蜜和胡椒的园坵。1903年,因甘蜜与胡椒价格下跌,而橡胶价格大幅飙升,甘蜜、胡椒随即逐渐消失。 11咖啡亦因价格下跌及受虫害影响,许多园主纷纷转种橡胶。

锡矿自十九世中才逐渐成为雪兰莪的经济命脉,大部份的锡矿区集中在东半部。吉隆坡、暗邦、双文丹、加影、锡米山、武来岸及沙登,均是因开采矿而进行拓殖的城镇。因为为锡矿业的发展,也促进了粮食种植的需求,并且带动了商业经济活动,原有的小聚落因而逐渐拓展成乡镇与城市。

1815年在芦骨已有华人矿工的出现,12芦骨是雪兰莪最早开发的矿区,并且当地的矿工以客籍人士为主。接下来的间征、吉隆坡的矿区亦是由客家人开发。这种同乡地缘的纽带,为雪兰莪经济的开拓做出巨大的贡献。客家人作为马来亚采矿的先驱者并非偶然,根据惠州的府志、县志以及一些史料,惠州是中国重要的锡矿地带,惠州先民的故乡,包括惠阳、紫金、龙川、河源及陆丰等,都是产锡区。惠州人较其他地区的中国移民具备更多的采矿经验和能力。他们带来了较先进与高效益、操作成本较低的开采技术。 13从这点可说明清末民初中国移民到海外所从事的工作与他们在原乡的谋生行业有一定的关联性,业缘与地缘的重叠性对社群边的构筑产生了巨大的影响。客家人主要集中在雪兰莪州的另一个原因,是因为马来亚锡矿最大产出地霹雳州的矿区已先被广府人和潮州人捷足先登了14,只能选择开发较迟的雪兰莪寻找矿脉,并在雪兰莪开拓了许多矿区聚落。

在矿区聚落的拓展初期,基本设施都很落后,英殖民政府所能提供的资源都有限,必须依靠矿家或地方领袖去做基本建设。吉隆坡在叶亚来担任甲必丹时着手筑路,将暗邦、半山芭、八打灵、乌鲁巴生(Ulu Klang)和峇都(Batu)等矿区和吉隆坡市中心连接起来,15为吉隆坡的交通网络打下基础。十九世纪的最后二十年里,雪兰莪交通运输网迅速的扩展,1887年境内第一条铁路自巴生通往吉隆坡正式开通,进一部刺激了吉隆坡的经济发展。

雪兰莪经济的起飞,要拜十九世纪末森美兰的锡矿开采量的大幅下降所赐。这段期间雪兰莪不断有新矿脉的发现,加速了雪兰莪矿区的开发,1887年雪兰莪的锡矿区已多达103座,16其中主要集中在吉隆坡和八打灵山一带,锡矿在这时期已成为雪兰莪财富的重要基础。

1887年雪兰莪的锡矿的分布地点:

注:

此处的八打灵应是指八打灵山一带,即目前的广东义山处,而非八打灵再也。

目前的八打灵再也在独立初期仍然橡胶林。

资料来源:颜清湟:《雪兰莪史》,页180。

矿区的开发提供了中国移民的就业机会,矿区聚落的人口因而激增。十九世纪末,雪兰莪的华裔人口主要就集中在这些矿区,1884年整雪州的28000华裔人口当中,超过五份之四的华裔人口是在矿区工作17。与此同时,雪兰莪的锡米产出量也同步大幅提高,自1884年开始至1891年,产出量已增加的近两倍。唯当时的矿区主要是控制在少数大矿家手里,以雪兰莪境内最大的锡矿家叶亚来为例,1882年他在雪所拥有的矿地就超过1000英亩。暗邦、八打灵、文良港、古毛、半山芭,以及双文丹的开发都直接或接间与他在当地的采锡业有关。 18另外,叶致英、叶观胜、赵煜、陆佑等商贾,在当时都是富甲一方的大矿商。

1884年至1891年雪州锡米产量:

资料来源: 雪森彭矿务公会

1884年雪兰莪耕地面积

资料来源:《雪兰莪史》页185。

1894雪州已经开始种植橡胶,1897年至1900年期间,W.S.Bennett 兄弟在八打灵大规模栽种橡胶,不久后英籍资本家组织的“东方园坵种植公司”(Oriental Estate Company)在巴生的Bukit Raja开辟了大块园坵,专门种植橡胶。 191897年马来联邦特定土地条例下,吸引了大批申请者种植橡胶,1909年至1912年,雪兰莪境内在这段期间内开辟了101座新园坵,华人在园坵当劳工的人数开始逐年增加,其中大部份是中国移民。 201898年,刘文弟(Lao Boon Tit)开始士毛月庄园(Semenyih Estate)种植了54亩的橡胶。 21从英文名的拼音来推断,刘文弟应当是闽南人。1910年,全雪兰莪的橡胶园面积共有十万英亩,自此雪州境内的胡椒和甘蜜几乎全面消失。22

橡胶为马来亚独立初期最重要的经济作物

资料来源: 华社研究中心

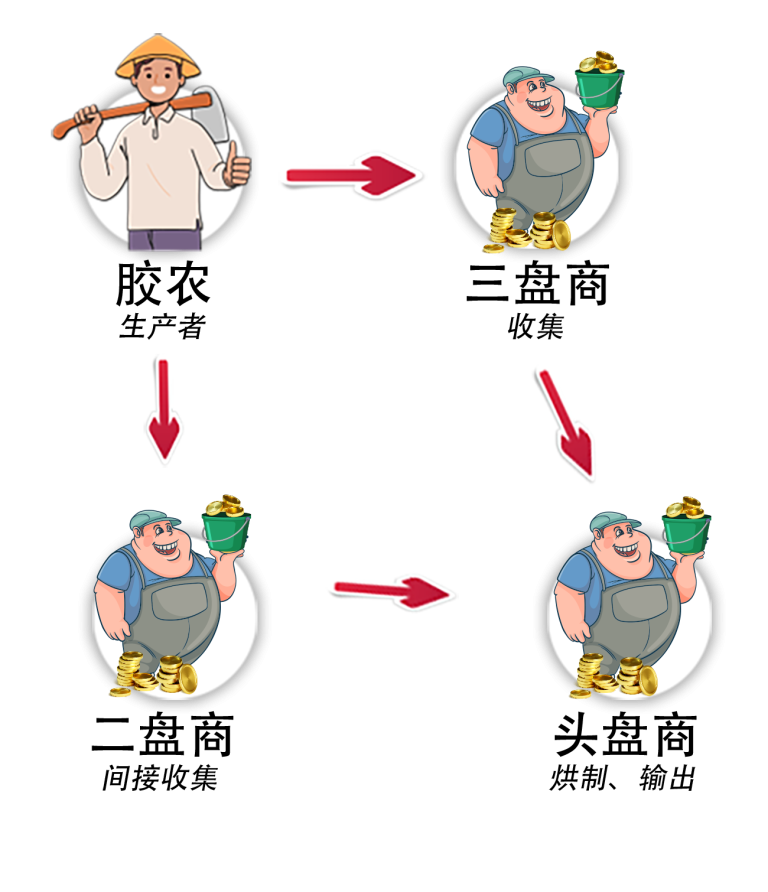

在全马各地参与橡胶行业者以永春人居多。从胶农到头盘商,整个产业链都有永春人的踪迹。最主要的原因是民国之后发生大规模的移民潮,这时期的马来亚正处于种植橡胶的热潮期,大部份永春人移居马来亚时,各地区开发较早的城镇里原有的商业网络已被其他籍贯者所占据。英国殖民政府为鼓励中国移民参与栽种橡胶的行业,在土地发放采取较宽松的政策。除了在郊区开设杂货店经营土产买卖之外,只能出卖劳力投入开发芭地栽种橡胶的粗活。因许多永春人在祖籍地原先都在田里干活,很快的即能适应开发森林种植橡胶的谋生管道。二战前橡胶已成为锡米之后另一个在雪兰莪的重要经济收入来源。在马来亚独立初期,雪兰莪所有的橡胶园面积仅次于柔佛州,百英亩以上的大胶园就达到301,994万亩。24

《雪兰莪彭亨树胶商会会员名册》的资料显示,在1946年至1960年加入该公会的树胶商,絶大部是永春籍。在马来亚独立前,在不同的行业亦存在着特定的社群边界。永春人在橡胶业占据重要位置,除了从上游从事割胶活动的胶农、胶工大多数是永春人之外,另外不可忽视的是永春人在杂货业领域的经营对橡胶业网络建构的所奠定的基础。早期乡区胶农与杂货店存在着以赊帐取米粮、胶片抵欠款的交易模式。同乡地缘网络,构筑了乡区的杂货与橡胶收购的特定商业活动边界。在吉隆坡市区则大部份是头盘商和二盘商。同乡的地缘纽带进一步巩固了业的纽带。

二十世纪初,愈来愈多的中国移民在雪兰莪各地经商,随着人口的增加,住屋的需求也跟着上升,板厂与五金行随之兴起。橡胶产品因国外需求增加而提高了经济价值,橡胶加工厂也因应而生。此外,食品业也应应经济水平的提高和人口的增加而快速发展。二战前,雪兰莪已是矿业、橡胶业、工商业及农业多元并存的区域。

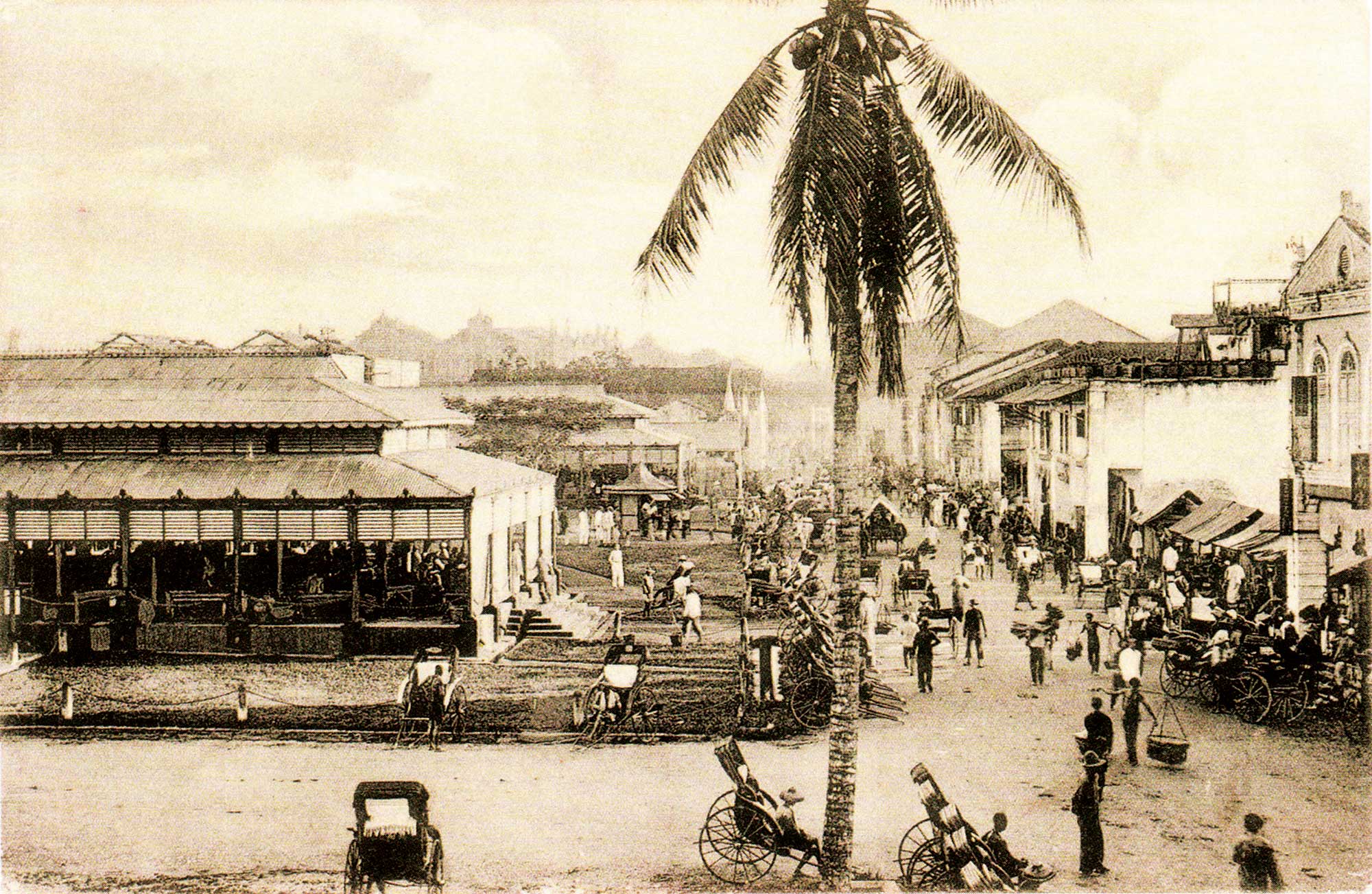

二十世纪初的吉隆坡中央市场外观

资料来源: 华社研究中心

3. 雪兰莪华人社群结构之变迁与分布之情况

1911年,在雪兰莪的华人社群当中,客家人和广东人居首二位,福建人则排在第三位,唯所占比率已从十年前的8.6%激增至18.41%。各籍贯人口所占比率的增减,受当时特定的因素所影响。客家人的比率明显的下跌与广东人大幅增加的最主要原因,是因为叶观盛(1846-1901)之前的甲必丹均是客籍人士,祖籍广东赤溪的叶观盛出任甲必丹期间,赵煜以首的广东籍大矿家已开始招募同乡到雪州拓展采矿事业。1888年赵煜创设广肇会馆,吸引了更多的广东籍劳工的进驻。

二十世纪初,雪兰莪的采锡业已由多位广东籍的大矿家所控制,如陈秀莲、陈占梅、陆佑、陆秋杰与陆秋泰兄弟。陈秀莲和陆佑均受委为州议会议员,更将部份饷码的承包合约转让给广东人,吸引了更多的广东人进入吉隆坡。 25雇主的籍贯影响着该行业社群边界的形成,进入二十世纪后,广东人取代了客籍人士在雪州的锡矿业的领导地位。

1891年与1911年雪兰莪州华人方言群人口结构变化

十九世纪末,吉隆坡为各华人方言群最多的地区。内陆地区在矿脉地带所开发的乡镇,以客家人和广府人居多。自沙白安南至丹绒士拔,沿海的城镇是福建人最集中的地带,尤其在巴生占了半数以上。福建人占雪州人口比率在20年内从8.6%提高到18.41%,最重要的原因是种植业的兴起。

到了二次世界大战前后,雪兰莪华人社群的结构又起了很大的变化,1931年,福建人已经多达67,405人取代了广府人成为境内华人第二大方言群。客家人人口多达80,167人,仍然高居第一。但是,到了二战后,福建人的人口激增至113,123人,成为雪兰莪华人第一大方言群。这时期的广府人人数亦反超客家人,成为第二大方言群。

福建人在1891年在雪兰莪州的数目仅有5367人,但到了1911年则激增至32174人,1931年上升到67,405人,二战后在1947年更飙升至113,123人。雪兰莪是由伴随着锡矿业的发展而开发的,而锡矿业乃由广府人和客家人两个方言群盘踞的行业。福建进驻之后,只能在城市区从事小买卖或者在郊区不辞艰苦的投入开发“山芭”种植橡胶的粗活,但却因此造就了福建人后来在橡胶和商业领域的领导地位。

1931年及1947年雪兰莪州华人的方言群人口结构

注1 :1931年资料取自VLIELAND.C.A ,A REPORT ON THE 1931 CENSUS ,WESTMINESTER,

THE CROWN AGENTS FOR THE COLONIES ,1932, p 185.

注2 :1947年资料取自DEL TUFO. M.V,A REPORT ON THE 1947 CENSUS OF

POPULATION,LONDON,MALAYA HOUSE 1949, p 293.

十九世纪末,福建人主要集中在吉隆坡、巴生和乌鲁雪兰莪,并且早在1885年已在吉隆坡成立了雪兰莪福建会馆。虽然1891年吉隆坡县与吉隆坡市的福建人的人数仅4千多人,但能够在吉隆坡组织雪兰莪福建会馆,显示当时的福建人具为高度的凝聚力。

1911年后,福建人在雪州其他地区也随着种植业的发展而激增。巴生、在乌鲁雪兰莪范围的双文丹和接近乌鲁冷岳的武来岸已先后成立了福建会馆,这些地方是雪兰莪最主要的橡胶生产地。

巴生是依赖瑞天咸港的优势而利于商业的发展,吉隆坡是因锡矿业的发展而带动了当地的商业活动。擅长经商的福建人在这两个城市很快的即取得立足的空间。双文丹和武来岸的采锡业没落后,橡胶业成为当地的经济命脉,在橡胶业发展的初期,1898年及1902年福建人分别在当地创建福建会馆。另外,雪州的滨海区大多数城镇是因种植而拓展,由北到南的适耕庄、峇东、依约、八丁燕带、仁嘉隆,丹绒士拔,雪邦、龙溪和双溪比力等这些福建社群较集中的地区,在二十世纪初因种植业的兴盛而进行开发。

吉隆坡、巴生、双文丹及武来岸等地区的福建会馆很早即已建立,说明了当地的福建人在二十世纪初已经具备了一定的经济势力。尤其吉隆坡的永春人,虽然人口不多,但却是整个福建方言群里最具经济实力与最具领导力的方言群。

雪兰莪境内各地方福建会馆建立时间

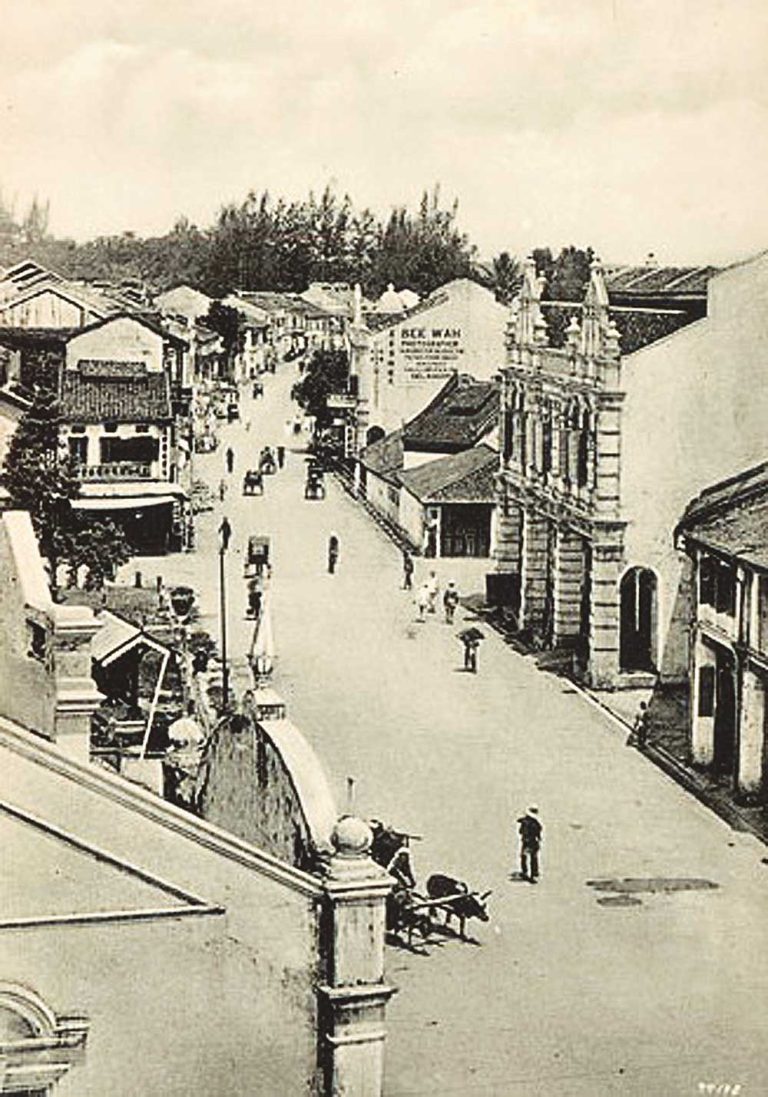

吉隆坡谐街,今称敦李孝式路,早期永春人很早就在这里经商

1 1921年福建人占吉隆坡华人的19%。另根据1930年至1941年福建义山的殡葬资料,永春人只占当时安葬在福建义山的12%。有关资料参见宋燕鹏11/1/2014于吉隆坡永春会馆的演讲:《福建人在马来西亚的发展》。

2 杨国瑞:《杨氏族人在马来西亚的发展》(参见http://www.siyang.org)

3 徐威雄等编﹕《移山图鉴》,吉隆坡﹕华社研究中心,2012年,页1。

4 颜清湟:《雪兰莪史》,新加坡:新加坡国家语文局,1963年,页98-101。

5 颜清湟:《雪兰莪史》,页31。

6雪森彭鑛务公会编著:《雪森彭鑛务公会120年暨鑛业史》,吉隆坡:雪森彭鑛务公会,2006年,页55。

7李业霖主编,《吉隆坡开拓者的足迹—甲必丹叶亚来的一生》,吉隆坡:华社研究中心,1997年,页37-39

8 张集强: 《英参政时期的吉隆坡》,吉隆坡:大将出版社,2007年,页39。

9 这里的八打灵山应是目前吉隆坡广东义山一带,并非目前的八打灵再也(Petaling Jaya)。茨厂街之英文路名为Petaling Road,即是因十九世纪中由当时的吉隆坡市区通往八打灵山。

10 《雪森鑛务公会史120》,页55。

11 谢国泉,崔贵强:〈战前雪兰莪华人与农矿业的发展〉,《雪兰莪中华大会堂庆祝五十四周年纪念特刊》,吉隆坡: 雪兰莪中华大会堂,1977年,页277。

12王付兵:《马来亚华人的方言群分布和职业结构(1800-1911)》,昆明:云南美术出版社,2012年,页48。

13 雪森彭鑛务公会编著:《雪森彭鑛务公会120年暨鑛业史》,页68。

14 许云樵:〈中华民族拓殖马来亚考〉,《雪兰莪中华大会堂庆祝五十四周年纪念特刊》,吉隆坡: 雪兰莪中华大会堂,1977年,页544。

15 颜清湟:《雪兰莪史》,页108-109。

16 马来亚华人矿务总会编著:《马来西亚华人锡矿工业的发展与没落》,吉隆坡: 马来亚华人矿务总会,2001年,页20。

17 王付兵:《马来亚华人的方言群分布和职业结构(1800-1911)》,页136。

18 颜清湟:《雪兰莪史》,页178。

23李亦园:《一个移殖的小镇:马来亚华人市镇生活的调查研究》,台北:中央研究院民族学研究所,1970年,页78。

24吴体仁编著:《殖产橡胶拓荒人》,新加坡:世界世局有限公司,1966年,页65。

25吴佩珊: 《英殖民政府对吉隆坡华人事务管理》,台湾中央大学硕士论文,2002年,页22。

26王付兵:《马来亚华人的方言群分布和职业结构(1800-1911)》,页84-85。