祖源

永春人离乡前基本上就是生活在宗族社会,

南来后再创家族会组织,

试图把原乡的宗族关系在居住地延续,

永春人透过家族会的内涵,

可清楚追溯到自己的祖源。

“宗族组织”在定义上是一个以血缘做纽带,由一个共同祖先所繁衍后代所组成的群体。宗族也可能是由超过两位同姓氏但无血缘关系者,因住在同一地区的地缘因素,他们所繁衍的后代子孙基于互利与生存需要而进行联宗的族群。中国福建和广东的许多农村迄今仍然保存着宗族社会的特质,基本上一姓一族一村的现像在福建和广东地区极为普遍。这是由于现实生活的需要迫使他们需要有个以血缘做纽带的组织,所以只要有了条件,原先无组织的族人也会联合起来,建立自己的群体,新的宗族就应运而生。

宗族成员迁徒到海外的第一代,在安定之后,只要经济条件许可,乡土观念很快便复兴,宗族组织也就应运而生。从文化的视角来看,这即是中国移民到海外应用中华传统文化的资源进行社群建构的例证。

在组织结构上,宗族可透过明确的谱系来辨识成员之间血缘关系的亲疏。在文化上,因为世代聚族而居而具有本身的特殊性。简言之,宗族的成立涵盖了血缘、地缘、以及有组织地进行活动等因素。在形式上,华南宗族一般都具有宗祠、族谱及族产等三个维系宗族组织运作的基本条件。这个条件将宗族紧紧凝聚在一起,世代在宗族的领地生活,所有宗族成员均受到族谱所制定的宗法和族规约束。

宗祠是祭祀祖先的场所,同时也是执行宗法或族规的地点。族谱记录宗族的发展历史由来,有者也登录族人的管理规章。族产则是供管理宗祠、族中子弟教育、以及每年祭祀祖先所需费用的由来。

清末民初时期,中国华南地区发生大规模的移民潮,宗族的网络在移民过程中扮演着重要的角色。移民后宗族文化亦从祖籍地被移植到移居地。当然,海外宗族的面貌及组成宗族的要素也随时空转变而做出相应的调整。

宗族的基本结构与组成条件

宗族形成之前,先是因一个家庭的人口繁衍而进行的分房。也即是房派划分的开始。一般上在分房时的那个家庭有几个孩子即可分为几个房派,每一人即是各房派的始祖。宗族分房后,各房繁衍子孙在人数增加到一定程度之后必会再进行分房。随着时间的推移,房(Sub-lineage)的代际不断增加,但由于中心点是永久的,房依旧保持结构上的稳定。只要宗族的族谱保存完好,整个宗族的谱系请晰可辨识,往上追溯即能找到自己所隶属的房派。但房派并不足以说明血缘关系的亲疏,必须再往下透过房派底下的堂号,搭配宗族昭穆系统的字辈谱,才能按五服关系找出族中有那些再从兄弟、族兄弟等高祖底下、堂兄弟以外的族亲谱系。

堂号的发明,除了解决中国在古时候的地区政理没有门牌制度的管理问题之外,也建立了宗族亲内各户人家的亲疏关系的辨识系统。同一堂号可由一户或超过一户人家所组成。同堂号者一般都具有五服内的族亲关系,即是同一高祖所繁衍的后代。

华南宗族移居到海外之后,组成宗族文化的基本要素 —— 宗祠、族谱及族产也因为时空背景的不同而进行调整,转换成宗族庙宇、《族亲世系汇志》,以及家族会产业等维系宗族组织运作的新元素。而房派和堂号的谱系也相应做出调整。

因地理条件与社会因素的差异,华南宗族移民到海外之后,房派的功能与意义已逐渐消失。取而代之的是房派底下的堂号,更具凝聚族人的功能,尤其亲族移民模式下,堂号更是中国人清末民初时期往海外移民的重要基础。

除了房派、堂号来作为宗族内部组织的划分界线之外,以昭穆系统排列行第的字辈谱,则是宗族内部辨识尊卑长幼的依据。每个宗族成员在族中的房派、堂号,以及行第别均在族谱中明确记载。从族谱可看出一个宗族的谱系。许多宗族在海外重新号召族人完成宗族组织的再建构,依据的就是从祖籍地所带出去的族谱。

雪隆地区的家族会组织

永春人南来一段时间返乡后,他们在海外成功取得成功的消息很快传播开来,因此许多同乡的族亲们也想到海外谋求发展。当时的中国移民对同族人之间存在着一种互相协助的传统精神,返乡者再度南来时都会把族亲们一起带出来。永春人出洋时所采行的“亲带亲、邻带邻”的模式,即是亲族移民模式的典范。

在永春地区,许多家庭都是家中的男丁率先南来一段时间,再将留在中国家乡的家眷接过来。为了省下自己往返故乡的旅费,一般都委托祖籍地准备南来的族亲帮忙把家人带过来。另一种方式则是先找个准备南来的亲友做担保人,或者先行代垫旅费,待抵达马来亚后,这里的亲属再将费用付清。这种移民模式体现了族亲之间相互信任的深厚基础。移民的先驱者将协助家庭成员及族亲出洋视为本身的义务和责任,因而才建立了以血缘关系为基础的移民网络。

宗族的纽带在移民过程发挥了巨大的影响力。正因为族亲间互助的精神,才出现了同一宗族成员集中某处共同谋生的现像。当族人的生活逐渐安定,经济条件改善到某一个程度之后,即会产生建立宗族组织的需要,尤其1949年之后,选择留下在马来亚定居的中国人,因为国际政治因素回不了中国,纷纷在这里重建宗族组织。

全马各地区,目前已向政府注册的永春籍宗族组织就多达三十个,是国内所有华人各籍贯的宗族组织或家族会之中为数最多的群体。主要分布在永春人最集中的中南马西海岸沿海城镇。有关雪兰莪州的巴生及吉隆坡已成立的家族会如下:

目前雪隆地区已经登记注册为社团组织的永春家族会组织

图表制作者: 郑名烈

吉隆坡永春人祖籍地分布

雪隆地区的家族会组织

清末民初的中国移民,从祖籍地到移居地的过程中能够汇集在一起者,本身就具有相似的背景。当载送移民的船只在不止一个口岸停靠搭载口操不同方言的乘客时,那些说同一方言的乘客总习惯性的聚集在一起,并且互相帮忙。清末民初,大部份中国移民都带着强烈的地方观念来到马来亚和新加坡,同乡地缘的纽带成为最早形成的移民链。造成这种现象的主因是移民前的地理条件,阻碍了不同地区的人民交流的机会,加上明清政府为了对地方的控制而助长乡族文化的发展,抑制了村落与村落间融合的机会,导致区域文化出现了差异性。初出家门的中国移民,为了安全、互助,操同言者很自然的汇集在一起,为早期的方言组织的创立提供了条件。 以马六甲永春会馆的创建为例,创会者之一据说是马六甲和新加坡著名商人陈金声的祖父陈臣留。清乾隆二十二年(1757),陈臣留在马六甲开设了“陈丰兴”商号,兼营侨批,引领了许多同乡到马六甲经商或参与拓殖工作,初期都住在陈金声家里,后来因南来者日渐增多,因而才有了建馆解决南来者住宿的需求。 根据《永春县志》记载,1848年丰山村的陈应谋开始从马六甲为华侨捎带书信银钱回国,也因此开展了“水客”的业务。 祖籍地的同乡、同宗族的亲戚们,自然也成了水客们的“客户”。陈应谋为丰山村所在地―桃城镇邻近的乡镇的居民开拓了出洋到马六甲的渠道。值得一提的是,祖籍亦为桃城镇丰山村的吉隆坡永春会馆陈日墙,其父亲亦是一名水客商,经商往返永春和南洋。 陈日墙是其中一位较早抵达吉隆坡的永春人。在十九世纪末二十世纪初,陈日墙的家乡丰山村就有多位水客商。丰山村陈氏宗族在1970年是吉隆坡市区范围内的永春社群中人数第四多的宗族,由此可看出丰山村的水客行业对陈氏宗族移居海外的影响。

清末民初时期,石鼓卿园乡、桃城丰山村、五里街仰贤村已有人在永春进行侨汇、带新客过番,以及在厦门开设“栈间”。这些地区都是靠近县城,也是经商活动较为活跃的地方,出洋的业务相对已经较成熟。在1848年至1910年,已查获的永春水客的资料,基本上都是来自桃城、石鼓、五里街、岵山这些地区。目前这些地区的海外人口远超过国内人口,显然与清末民初时期的当地水客业务发展得较早。

从吉隆坡永春会馆的会员名册资料中发现,二十世纪初在吉隆坡经商有成的永春社群的领袖,大多数来自桃城、石鼓、五里街、岵山、东关等这些连接在一起的乡镇。 马来亚独立前从这些乡镇移居吉隆坡的人数相对的也远较其他地区多。在1924年发起组织吉隆坡永春会馆的领袖之间,即存在来自同乡的关系。

从吉隆坡永春会馆会员名册所进行的统计资料显示,1950至1975年期间,吉隆坡永春会馆会员的祖籍地主要来分布在石鼓、桃城、岵山、东平及五里街这五个永春县城周围的乡镇。总计当时所有878位会员当中,总共有633人来自这几个地方,占了会员总人数的72.09%。

1924年吉隆坡永春会馆发起人名单

1950至1975年期间吉隆坡永春会馆会员祖籍地分布情况

资料来源: 依据《吉隆坡永春会馆会员名册》之祖籍地乡镇资料归纳统计

除了吉隆坡的永春人具有原乡地缘的群聚性之外,其他地区的永春人亦存在同乡地缘纽带为聚居基础的现象。1881年至1970年全国各地共成立了另24所永春会馆,从各地区的永春会馆的会员组成结构,也可发现其中隐含着原乡的乡镇、村落及宗族关系。例如巴生和吉隆坡两个地方的永春会馆,其会员主要是石鼓、岵山、桃城镇南部、东平及东关等靠近永春县城的乡镇。东关与东平的太平李氏肇永公宗族、石鼓卿乡黄氏登进家族、东平源榜陈氏宗族、东关伟公陈氏宗族、桃城镇邱肇基宗族为该区域永春社群的中较大的亚社群。麻坡永春会馆的会员,主要来自介福乡、桃城镇北区,以及湖洋镇。其中桃城洋上村高阳余氏宗族、介福乡扬美郑氏、紫美郑氏、前洋林氏、大坵头林氏及龙津陈氏,湖洋彭城刘氏为重要的宗族群体。峇株巴辖至笨珍的柔佛州西海岸的永春会馆会员的祖籍地,则分布在湖洋镇、桃城镇北部乡区为主。同时为湖洋仙溪郑氏宗族、洋上村高阳余氏宗族主要聚居地。

血缘关系社群建构的影响

血缘性的纽带是祖籍地地缘性的纽带之外,另一个构成永春人南迁后的产生群聚性的重要因素。在离开中国之前,华南地区的农民一出生就生长在他们祖先世世代代聚居耕作的宗族社会。“宗族组织”在定义上是一个以血缘做纽带,由一个共同祖先所繁衍后代所组成的群体。宗族也可能是由超过两位同姓氏但无血缘关系者,因住在同一地区的因素,他们所繁衍后代子孙基于互利与生存需要而进行联宗的族群。对于出生在宗族村落的人来说,宗族社会是他们所处的生活环境,他们平素所接触的人物是生而与俱的同一宗族成员,在居住的村落絶大多数都是以血缘为纽带的“自己人”。因此,民国初年地方治安恶化时,永春地区的人民更是纷纷结伴往海外迁徙的过程中,宗族的血缘关系自然就发挥了重大作用。

民国初年,华南地区的乡下交通仍然不发达,乡下人能够去到的地方即是徒步所能到达的地方,生活圈受限制在特定的范围内,即便是嫁娶的对象也只能来自邻近的异姓村落。这样的社会因素是促成亲族移民的要因之一。中国人移居到海外后,因原乡生活文化影响,在认同层次上依序是血缘 ﹥地缘 ﹥方言。但那一个纽带会成为集群结社的要素,要看当时的历史条件而定。当特定地区汇集了具有共同纽带的一个群体、在生存上有所需要,或者在经济条件达到一定的程度后,必定会发展出乡团组织。因而在马来西亚会出现许多华人方言组织、地缘性组织和血缘性组织。

在马来亚独立后,大量的永春籍、安溪及南籍家族会组织纷纷成立。这一类中国原乡宗族延伸的社群组织乃建立在共同祖先的后代、家族谱系清晰可辨识的基础上。根据吉隆坡永春会馆的会员名册进行的资料统计与归类,在1950至1975年878名会员中,有606名能够追溯到祖籍地的宗族归属。这些永春人主要来自桃城、石鼓、五里街、东关及岵山等乡镇的宗族。

吉隆坡永春会馆的发起者当中,主要来自桃城、岵山和石鼓三个宗族。桃城镇的陈日墙,陈云祯、陈修齐、陈修泽、陈礽殷和陈礽见,均是桃城丰山村陈氏宗族的成员。陈日墙的字为“礽雕”,与陈礽殷和陈礽见同一辈份。“礽”字辈之后为“修”字辈,故陈修齐、陈修泽在族中之辈份较陈日墙、陈礽殷等低一辈。

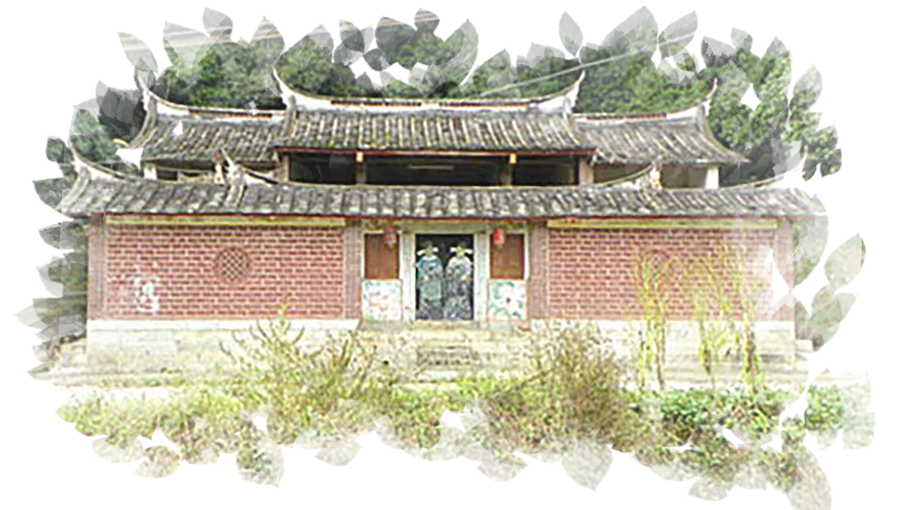

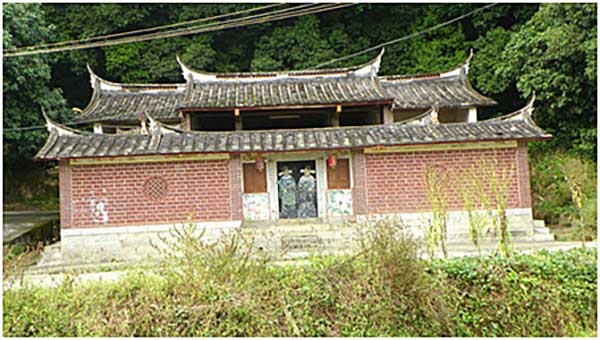

位于永春桃城镇丰山村的陈氏宗祠

资料来源:《闽南民俗、风物》网站 http://lv.bf.blog.163.com/blog

岵山陈氏为“南陈”,其宗祠为南山陈氏宗祠,位于铺上。宗祠门匾“南山陈氏宗祠”,门楣“颍川衍派”

资料来源:《闽南民俗、风物》网站http://lv.bf.blog.163.com/blog

此外,石鼓卿园黄氏登进家族会第十三至二十的字辈谱之讳行排序为:“际伯仲叔季光茂升恒”。十三世至二十八世的字行排序为: “克绳先世重振祖德公侯卿相子孙永锡”。7因此,可以确定来自石鼓卿园乡的黄重吉、黄振秀、黄振清、黄振道、黄祖三等人是族亲关系。

1950至1975年期间,吉隆坡永春会馆的会员主要来自41个宗族。其中有8个宗族人数较多。最具代表性的是来自石鼓镇卿园乡的黄氏登进家族(共103人)和岵山陈氏宗族(多达79人)。另外,部份宗族虽然分布在不同乡镇,但却同隶属一个宗族。例如东关内碧李氏和东平太平李氏是同一宗族。石鼓桃场颜氏、石鼓社山颜氏,以及石鼓上场颜氏亦同一宗族。五里街仰贤村林氏与蓬壶美山林氏是同一宗族。

二战前,会馆是中国移民初到马来亚时重要的保护伞。尤其在吉隆坡帮群分立的社会,客帮和粤帮势力庞大,其他籍贯者更需仰仗同乡会馆组织的力量才能立足。但在同乡的地缘关系之外,宗族的亲缘关系则是贯穿其间的重要纽带。吉隆坡与雪兰莪的永春人,初期因宗族人口仍未达到一定规模,因而先以地缘的纽带组成了永春会馆。在经历了一段时期之后,南来的宗族成员愈来愈多,于是再成立了卿园乡黄氏登进家族会、鹏翔郑氏家族会、永春桃场林氏公会、永春美山林氏家族会、鸿榜陈氏家族会、岵山小姑南山陈氏家族会、东关伟公陈氏家族会,以及肇永公李氏家族会。从文化的视角来看,这即是中国移民到海外应用中华传统文化的资源进行社群建构的例证。

蓬壶美山的林氏宗祠规模颇大,内庭外埕宽阔,路口立有石碑,文曰:“九牧传芳美山林氏宗祠”

资料来源:《闽南民俗、风物》网站http://lv.bf.blog.163.com/blog

外碧“李氏家庙”位于东关外碧小街上,前有庭院,正门开于庭院东侧,门匾刻有“李氏家庙”

资料来源:《闽南民俗、风物》网站http://lv.bf.blog.163.com/blog

1924年吉隆坡永春会馆发起人名单

1950至1975年期间吉隆坡永春会馆会员之宗族归属

资料来源: 依据《吉隆坡永春会馆会员名册》之祖籍地乡镇资料,透过《永春县姓氏志》查阅宗族归属后 所作统计

笔者在田野调查中发现,永春人在马来西亚聚居的各城镇,几乎都可梳理出宗族组织的结构。虽然并非每个宗族都成立家族会组织,但大部份的永春人都能够按宗族的谱系去辨识宗族的成员。宗族关系在移民后仍然被紧密维系,尤其在婚丧喜庆的场合,同一堂号、五服内的族亲几乎都会汇集在一起提供必要的协助。对于渡马始祖南来的第一代而言,非常重视这种乃源自于祖籍地的宗族文化。

根据永春县志办公室2003年所进行统计,整个永春二十二个乡镇,总共拥有274个姓氏,其中185个姓氏是近期由外地迁来,仍未繁衍成族。8目前已有89个姓氏在永春落户一段时间并且繁衍成族。至2003年止,整个永春的87姓氏到永春开基后繁衍成宗族的组织,已达到1000多个。当然,有些姓氏人口较多者,主要是来到永春开基的始祖者超过一人,例如林、陈、郑等大姓,到永春的始祖就分别拥有好几个支派,因而繁衍的支脉较其他姓氏为多。目前林、陈、郑各别拥有47、50、及48个宗族,这三大姓氏的总人口就达到20000,占了永春总人口的40%。

按照吉隆坡永春会馆1950至1975年的会员名册资料,吉隆坡永春宗族姓林者有8支,共有88人。姓陈者有7支157人。姓郑者4支78人,总计323人,占当时会员人数的36.79% 。比率与目前的永春县的结构相近。唯吉隆坡永春社群之中,卿园乡黄氏登进家族的人口多达103人,高居各宗族之冠,占了1975年登录会员人数的八份之一。黄氏登进家族共有十房子子弟,自十九世纪末南来后便有族亲落户雪兰莪,1911年已在巴生组织家族会。1862年便有族亲从事新、马一带的水客服务,族亲在马来亚的网络主要建立在雪兰莪巴生、吉隆坡地区。再者,石鼓镇卿园乡所在位置靠近石鼓镇桃溪渡口,族亲出洋谋生的历史颇早。黄重吉、黄仁德、黄振秀、黄振清、黄振道,以及黄祖三等人,是最久在吉隆坡发展的登进家族成员。

1 颜清湟著,粟明鲜、陆宇生、梁瑞平及蒋刚译:《新马华人社会史》,北京:中国华侨出版公司,1991年,页35。

2 林源瑞: 《漫步古城老街谈故事》,马六甲,2010年,页172。

3 梁天成等编:《永春县志》,页16。

4 林博爱等:《南洋名人集传》(集2下),槟城南洋民史纂修所,1941年,页156-157。

5 《永春县姓氏志》,北京:方志出版社,2010年,页96。

6 《永春县姓氏志》,页360。

7 《永春县姓氏志》,页192。

8 《永春县姓氏志》,页762-765。